冰冻圈生态系统:全球变化的前哨与屏障

|

|

生物多样性的避难所

全球变化导致热带和温带大部分地区的生物多样性减少;但现有证据表明,冰冻圈作用区的高海拔山地的生物多样性趋于增加是大概率事件,而高纬度冰冻圈生物多样性增加与减少发生概率几乎相当。高寒山区因其多样的气候梯度,具有应对全球变暖的“缓冲能力”,以维持寒冷生境的避难所。受积雪减少、冰川退缩和多年冻土退化的影响,高山带出现了新的物种栖息地,原有植物群落组成和结构也悄然发生改变。例如,北欧一些高纬度山地林线以上的高山植被带生物多样性和生物量显著增加,物种丰富度递增速率加快。气温上升已经显示出对北极生物多样性的多种影响:南方物种向北迁移、苔原分布区苔藓-地衣为优势的地区被大面积灌木等维管束植物所取代、植物群落及与其相关的动物种群发生变化等。无论是高海拔山地还是高纬度泛北极地区,陆地生态系统生产力则几乎无一例外地表现为显著递增。因此,从生物多样性、生产力和碳库角度,高海拔和高纬度冰冻圈日益成为众多物种逃逸全球变暖的避难所,并扮演着十分重要的生态屏障作用。

在海洋冰冻圈,海冰消退条件下物种向两极的输送作用显著增强。在中纬度海域,生物随着气候变暖分布范围向两极移动已经得到了很好的证明;随着暖流入侵的增强,也有更多的浮游动物类和个体被输送到北冰洋更深的海盆区。在北极海域,这种北移现象在底栖动物和鱼类中更加明显。例如,极地鳕鱼和毛鳞鱼等向北迁徙,引发大量海鸟随之向北扩张,如欧绒鸭在格陵兰岛的分布区域向北延伸了 300 多公里 。

生态系统碳源趋势不断增强

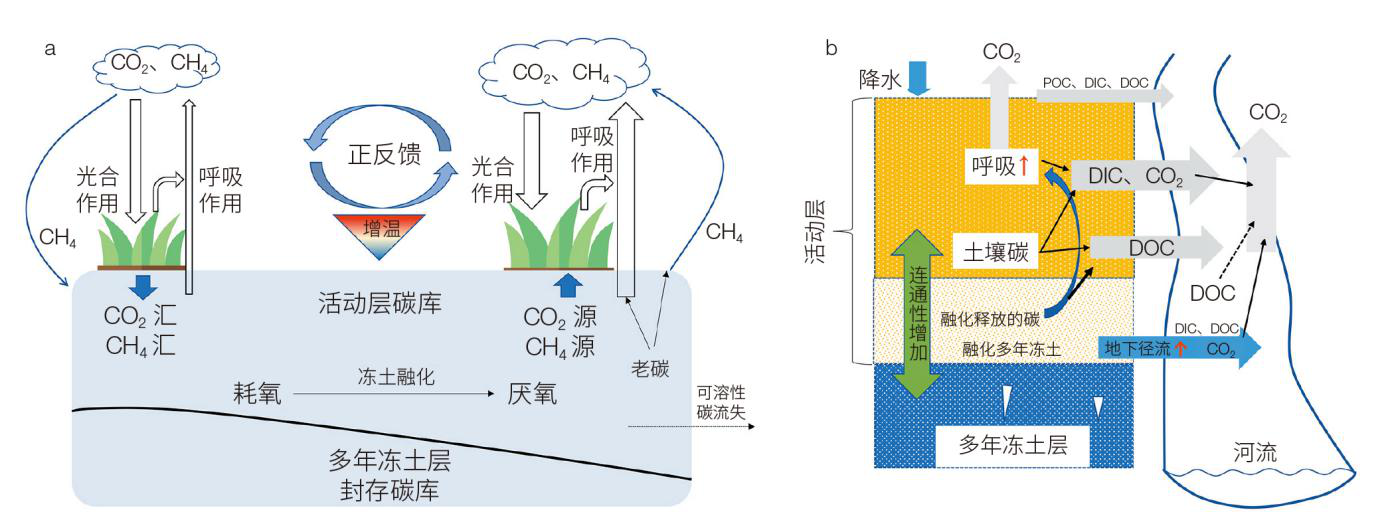

冻土融化将直接或间接地通过改变温度、氧化还原状态和有机物质分解等影响土壤和沉积物中 CO2 排放量。多年冻土碳库在增温下的大量损失和排放,会显著增加大气温室气体含量,形成正反馈过程(图 3a)。受多年冻土层融化影响区的植被(由于水文状况的变化,以及矿物和有机土壤的混合等)和微生物群落的变化,也会影响净温室气体通量。北极地区从受干扰最少(寒冷)的禾本科植物占主导地位的苔原到受干扰最多(温暖)的灌木占主导地位的苔原,尽管较大幅度地提高了生产力,但以灌木为主的区域仍然表现出 CO2 对大气的净损失。这一现象表明,冰冻圈区温室气体可能会持续表现为净排放,而且陆地生物多样性的组成可能决定北极将成为温室气体的源还是汇。

图3全球气候变化加剧冰冻圈碳排放和寒区河流碳输出( a )冰冻圈陆地生态系统碳排放过程;( b )冰冻圈河流碳输出过程

大量冻土冷储的碳也会随着冻土的退化而被释放到河流等水体中(图 3b)。增温引起的冻土退化不仅使更多冻土层碳以溶解性和颗粒态碳随径流进入河流和湖泊,而且通过增强地下径流,导致更多的 CO2 经由地下径流进入河流。在青藏高原冻土区,仅长江源区直门达水文站每年输送到下游的溶解性无机碳(DIC)和溶解性有机碳(DOC)通量分别为 485 Gg 和 56 Gg,且活动层冻融过程对于河流 DIC、DOC 和 CO2 浓度及通量均有显著影响。在泛北极多年冻土地区河流的研究发现,DOC 输出受到冻土覆盖率和融化层厚度控制,高冻土覆盖率地区 DOC 输出浓度高于低冻土覆盖地区。

气候变暖条件下,极地环境会“由白变蓝(海洋)或者变绿(陆地)”。一方面,这种响应可能对气候变暖造成正反馈(加剧),因为海水吸收热量的能力增强而滞留温室气体的能力减弱。另一方面,反馈作用也可能是负的,即延缓气候变暖的趋势。海冰消退会激发更大的浮游植物水华,并导致底栖动物更快地生长。同时,陆地冰架的崩塌导致更多的微量元素(主要是铁)进入海洋,激发了初级生产力水平,并固定更多的 CO2。尽管如此,初级生产力的增加是否会增加北冰洋生态系统的碳汇强度存在较大的争议。

冰冻圈生态屏障的维护与调控

冰冻圈是全球物种多样性保护和生态功能屏障维护的关键区域。在我国,将近 2/3 的重要生态屏障功能区分布在冰冻圈作用区域;因此,冰冻圈作用区在我国生态屏障建设与维护,以及可持续发展保障方面举足轻重。与地球上的其他生物群落相比,大部分冰冻圈生物群落的特征仍然保持较好的相对原始性和完整性。然而,持续的冰冻圈变化对冰冻圈生态系统威胁日趋严重。从全球冰冻圈生态系统的保护来看,需要采取更加积极有效的调控对策,现阶段全球发展起来的主要调控路径有 3 个方面。

合理管控草食动物种群的生态压力。越来越多的证据表明,气候和草食动物对冰冻圈生态系统的植被群落和主要交错带生态系统具有潜在的双重控制作用。动物草食行为在很大程度上限制区域生态系统生产力和碳汇。例如:北极地区大量的驯鹿啃食导致苔原上的地衣和北极低河岸平原上的高大灌木严重退化甚至消失;加拿大黑雁群数量过多导致北极湿地植物群落退化等。青藏高原三江源国家公园野生草食动物种群迅猛增加,已出现日益严重的家畜和野生动物对草场的竞争问题。多年冻土区食物网中的营养相互作用对冰冻圈要素变化十分敏感,冰冻圈要素的微小变化可能激发食物链营养竞争的剧烈响应。因此,如何合理管控草食动物种群的生态压力,已成为冰冻圈生态系统稳定维持面临的巨大挑战。这种管控需要同时考虑放牧压力增加的积极和消极影响,以及高草食动物密度的其他生态系统的影响等。

加强植被群落结构与生产力的人工改良。从物种、群落和营养网的组成来看,生态系统结构可能决定冰冻圈陆地生态系统是否会成为未来温室气体的汇或是源,是否会加强或减弱区域气候变暖。早已形成的一个共识是植被覆盖变化与冻土环境之间具有显著的互馈影响,维持较高的植被覆盖意味着高的能量吸收、较大的浅层土壤有机质含量及较丰富的凋落物,也可有效抵御啮齿类动物的干扰,这些均有利于冻土环境保护。应对气候持续变暖的冰冻圈变化,需要在进一步明晰群落结构的最优表征基础上,积极探索增加人为引入群落物种的数量(如人工草地植被群落等)和人工植被群落结构的优化方案——既实现退化生态系统结构的恢复与改善,又促进生态系统对冰冻圈环境的保护。

实施基于冰冻圈生态承载力的保护区建设。尽管在冰冻圈作用区构建自然保护区或国家公园被普遍认为是最有效的生态保护措施,但是现阶段已有保护区和国家公园的建设与实施,基本采用一般传统生态学原理,缺乏针对冰冻圈生态系统自身规律设置的相应举措。为此,需要基于冰冻圈生态功能特点、冰冻圈要素与生态系统之间的互馈作用关系出发,发展冰冻圈环境可持续维护基础上的冰冻圈生态承载力理论和评价方法,制定基于冰冻圈生态承载力的区域保护规划和生态服务利用方案。同时,通过制定共同行为准则和最佳实施方案,积极发展以适合于冰冻圈环境保护的生物措施,以生态系统规律管理冰冻圈环境。