海岸带生态屏障建设:整体性治理及推进路径

中国网/中国发展门户网讯 我国作为海洋大国,海岸线总长度(含大陆海岸线和岛屿海岸线)约3.2万千米,其生态安全直接关系国家海洋战略与区域可持续发展。

海岸带生态屏障建设:凸显的时势命题

海岸带生态屏障建设迫在眉睫

海岸带作为海陆交互作用的特殊地理单元,既是生态系统敏感区,也是人类活动密集区。作为陆海交互作用的前沿地带,海岸带正面临前所未有的复合性挑战——人类海洋活动强度指数级增长、海洋陆源污染日益复杂、生态空间萎缩、生物多样性锐减、灾害风险加剧、海岸带发展与生态屏障保护矛盾日渐突出等。

生态屏障是生态文明建设中构建国家生态安全战略格局的重要组成部分。海岸带生态屏障作为“近岸近海生态区”的核心构成,是指位于海陆交互作用前沿地带,具备完善生态系统结构、过程与功能,能够有效保障区域内外乃至国家海洋生态安全的复合生态系统。随着《中华人民共和国国家安全法》将“海洋生态安全”纳入国家安全体系,党的二十届四中全会强调“优化区域经济布局”与“加强海洋开发利用保护”,以及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将“美丽中国建设取得新的重大进展”与“国家安全屏障更加巩固”列为核心目标,海岸带生态屏障建设已被提升至前所未有的战略高度。在此背景下,其意义已远超单纯的环境治理范畴,更是关乎国家生态安全的紧迫议题。无疑,推进海岸带生态屏障建设刻不容缓。

海岸带生态屏障建设的多重功能复合

海岸带作为陆海统筹复杂适应系统的核心载体,既是沿海区域高质量发展的空间基础,更是海洋问题复杂化中的生态安全保护关键防线。推进海岸带生态屏障建设,就是推进海岸带韧性建设,要实现海岸带生态安全、经济发展与社会治理多重价值功能复合。“韧性”意为“复原”,生态韧性即生态系统受到外界干扰保持稳定的能力,强调系统整体的生存能力。海岸带生态屏障与韧性建设的多重功能体现在:工程防护层面,可通过根系固结、消浪缓流等,实现工程替代价值;生态系统服务层面,可强化海岸带作为“蓝色碳汇”核心载体的作用;区域统筹层面,有利于借助生态保护与经济激励衔接,整合“陆海统筹、区域联动”多元价值,达致“整体功能统筹”。

海岸带生态屏障作为“经过人工改良的具有明确保护与防御对象的复合生态系统”,其建设本质上是通过植被、土壤、水体等关键生态要素的协同配置,构建维护区域内外生态安全与可持续发展的复合体系。在植被层面,沿海防护林不仅通过根系固结增强土壤抗侵蚀能力,更通过林冠截留、枯落物分解等生态过程调节水文循环,为鸟类、鱼类等生物提供栖息地和迁徙廊道。在土壤层面,海岸带土壤作为陆海物质循环的关键界面,直接影响污染物的截留净化能力,热带红树林等典型滨海湿地能有效降低进入土壤和海洋的重金属量,改善盐碱土壤生境。在水体层面,海岸带水系通过连通陆域河网与近岸海域,发挥着水源涵养、陆源污染物截留等关键功能,维系着湿地内部生态代谢和河口三角洲等特殊生态系统的健康。

受纬度地带性、海洋动力条件及人类活动差异影响,我国海岸带生态屏障呈现显著空间分异,其核心功能与面临的生态问题亦有所不同(表1)。这种区域分异特征要求海岸带生态屏障建设与治理须因地制宜、分类施策,避免“一刀切”管理。

静态保护到动态整体性治理:海岸带生态屏障建设的三层次跃迁

生态安全定位:“边缘保护”到“核心屏障”升级。随着党的二十大报告首次以纲领性文件形式明确要求“强化海洋安全保障体系建设”;《中华人民共和国国家安全法》第17条明确保卫领陆、内水、领海和领空安全,维护国家领土主权和海洋权益;《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》(国发〔2018〕24号)开篇即强调“滨海湿地(含沿海滩涂、河口、浅海、红树林、珊瑚礁等)是近海生物重要栖息繁殖地和鸟类迁徙中转站,是珍贵的湿地资源,具有重要的生态功能”,核心内涵指向海岸带的生态屏障功能。系列理念及定位转变,彰显出传统“重开发、轻保护”思维的突破,将海岸带生态屏障作为“蓝色防线”纳入“国家安全能力建设”。而这也昭示着海岸带生态屏障地位从“边缘地带”到“核心防线”根本性转变。

治理机制演进:“分散管控”到“系统治理”变革。2016年以前我国海洋生态保护多依赖于单一领域(如污染防治、资源开发);2016年的《中华人民共和国海洋环境保护法》首次建立“基于生态系统的综合海洋管理体系”;2023年修订的《中华人民共和国海洋环境保护法》第3条确立“陆海统筹”原则,第39条规定“严格保护自然岸线,建立健全自然岸线控制制度”等系列制度。这些制度机制演进,呈现的是碎片化管理向整体性治理演进,回应的是超越单一要素管控,推进系统性生态屏障保护的时势需求。

目标指向提升:“局部治理”到“整体韧性”转向。传统治理模式常聚焦于单点修复(如红树林补种、海堤加固),但海岸带整体性治理需要突破限于物理空间的“静态保护模式”传统思维。一方面,海岸带战略价值不仅表现为风暴潮、盐水入侵等风险的物理阻隔,更在于借助陆海连接性、开放流动性与非线性强化过程保护及调控能力,维持相应区域的生态系统韧性阈值。另一方面,海岸带的陆海连接性、开放流动性与非线性等特征,决定了海岸带生态屏障建设须视海岸带生态系统为能量流动、物质循环与信息交换的动态网络,借助复杂适应系统理论(Complex Adaptive System),推进“结构—过程—功能”的三元耦合机制运行,以整体性治理提升生态屏障的系统韧性。

无疑,海岸带生态屏障建设既是海洋生态保护的基础,更是海洋生态文明建设的试验场,关乎“生态保护、发展可持续和社会治理韧性”等多重价值保有与复合功能考验。因此,需从战略价值与整体性治理视角,推进海岸带生态屏障建设,因应时势诉求。

碎片化治理困局:海岸带生态屏障建设亟待破解的挑战

海岸带生态屏障作为维护海洋生态安全、抵御自然灾害的关键防线,其建设成效直接关系到沿海地区可持续发展与国家生态安全格局的稳固。然而,在实践中海岸带生态屏障建设面临着日益凸显的碎片化治理困境。系统剖析这些碎片化治理困局的成因与表现,是推进海岸带生态屏障整体性建设的逻辑起点。

治理主体的协同性不足:“九龙治海”困局

部门权责分散与交叉重叠。海岸带生态屏障建设涉及自然资源、生态环境、交通运输、农业农村及海事等诸多部委,势必面临“权责分散与交叉重叠”的结构性矛盾,衍生监管冲突或监管盲区难题。例如,自然资源部门依《中华人民共和国海域使用管理法》行使海域使用权审核权;林业草原部门依《中华人民共和国湿地保护法》承担湿地保护综合协调与监督职责,但滨海湿地开发管控、生态修复的直接管辖主体又是自然资源主管部门(含海洋管理部门);生态环境部门是海洋污染防治的核心监管主体,职责涵盖陆源污染、工程建设项目污染、海洋垃圾治理等,通过制定规划、协调跨部门行动强化监管;交通运输部门是《中华人民共和国港口法》明确的岸线管理主体,职责涵盖规划、审批、监督及标准制定全过程等。同时,方案推进中还会面临规划协调等难题。例如,海岸带生态屏障建设涉及国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划、海洋功能区划等多重规划,不同规划的指向目标、编制主体与实施主体、规划标准、规划周期等存在差异,进而带来多规合一难题,直接影响海岸带生态屏障的空间布局优化与功能定位明确。

陆海二元分离的传统思维桎梏。海岸带生态系统由陆地、潮间带、浅海等组成,红树林、盐沼、海草床等关键生境往往跨越潮间带,海岸带生态屏障的防护功能高度依赖陆海生态系统的协同联动。然而长存的“重近岸开发、轻深远海利用,重空间开发、轻生态效益”倾向,导致海岸带战略地位被忽视。更何况70%以上海洋污染来自陆源排放,陆域发展的成本常被转嫁至海洋,但陆域规划的海洋生态负面影响常遭忽视。陆海分治的传统思维惯性,常导致向陆一侧适用《中华人民共和国环境保护法》等陆地法规,向海一侧适用《中华人民共和国海洋环境保护法》等海洋法规的境况;进而囿于二者缺乏有效衔接机制,导致海岸带生态屏障治理面临“法律规范真空”。例如,红树林自然保护区跨越陆海区域,陆地部分按《中华人民共和国森林法》管护,禁止砍伐;海域部分则允许相应养殖活动,导致红树林湿地潮汐通道被养殖设施阻断,整体生态功能受损,影响海陆协同统筹目标实现。无疑,传统的陆海二元分离误区,使得陆地与海洋被割裂为两个独立调整对象,海岸带生态系统的整体性、生态屏障的连贯性未得以正视,从而致使海岸带生态屏障“陆海统筹”治理未能充分推进。

法律规范的结构性矛盾:构成碎片化及其体系整合难题

法律体系不完善,法律规范构成碎片化。综合性立法缺位影响海岸带生态屏障建设的目标实现。海岸带生态屏障建设涵盖生态保护、资源开发、污染防治、灾害应对等诸多领域。现行海岸带管理所依赖的《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国湿地保护法》等,多针对某一要素(如海域、海岛、湿地)或单一问题(如污染防治、资源利用)的单行法。我国当前涉海相关立法总体关涉13个部门、涉海法律和行政法规约40余项、部门规章110余项,囿于“分部门开发”及部门立法模式影响,不可避免会因分散立法、各自立法过程及立法目的差异而面临规范构成碎片化,甚至彼此冲突。规范体系的上下层级断层与地方创新空间受限。上位法规范抽象带来地方实施困境,如国家层面法律多采用“应当加强保护”“鼓励修复”等原则性表述,但未规定具体的技术标准、资金保障或考核指标。地方在细化上位法时,常受制于立法权限的刚性约束,使地方立法创新空间受限、制度设计保守,直接制约了针对本地海岸带生态屏障特征的差异化保护措施制定,影响屏障建设的因地制宜实施。因此,须破解现行法律规范的体系性缺陷,避免海岸带生态屏障建设面临“多法并行、治理真空”境况。

法律规范的功能缺陷与制度供给不足。法律规定的内容缺失与模糊。现行法律规范对于海岸带生态系统的法律属性、生态屏障法律地位及空间范围等问题界定模糊,如因生态屏障的地理边界问题(如陆域向海延伸至低潮线或12海里领海),导致生态红线划定与开发许可冲突。另外,海岸带生态屏障建设须依赖科学评估及其系列技术标准,如生态承载力测算、修复工程验收技术标准等,包括所涉及的环境风险评估、环境影响评价、损害结果评估环节等,常需借助系列技术标准、经济建模分析、社会调查与统计等专业技术,此类技术标准及社会科学方法形成界定,往往成为性质及事实认定的关键所在。但是,就目前法律规范构成而言,相应技术标准还待充分纳入法律规范体系。例如,自然资源部《海洋生态修复技术指南》属部门规范性文件,缺乏法律约束力,技术参数依赖交叉引用和原则指导,容易导致执行随意。关键制度配置存在结构性缺陷与时空错配。例如,生态保护与资源利用失衡使现行法律制度面临重“开发管控”轻“生态修复”诘难:《中华人民共和国海域使用管理法》规定海域有偿使用制度,但对生态修复义务仅作原则性要求,缺乏具体修复标准、资金保障和追责机制,影响“边开发边破坏”有效遏制。尽管《中华人民共和国环境保护法》第31条提出生态补偿原则,但海岸带生态补偿的主体、标准、资金来源等未有专门立法明确,补偿标准与生态服务价值也未充分衔接。空间规划与生态红线等制度存在冲突模糊、缺乏刚性约束。海岸带空间规划涉及国土空间规划、海洋功能区划、生态保护红线等多重体系,但《中华人民共和国海域使用管理法》与《中华人民共和国土地管理法》在陆海衔接区(如潮间带)的管辖权界定不清,面临规划冲突。而若滨海湿地同时划入“可开发旅游区”和“生态保护红线区”,则地方政府在审批中将面临法律适用挑战。

关联利益的复杂性冲突:利益分配与利益平衡难题

生态保护目标与开发利益获取的冲突。“重开发,轻保护”的结构性偏好尚存。例如,《中华人民共和国海域使用管理法》侧重资源利用审批程序(如功能区划和登记),但对生态修复义务履行,目前尚缺乏强制性约束,易导致地方囿于招商引资压力而“重开发、轻保护”。海南澄迈县案例中,澄迈县为使“红树湾项目”合法化而调整总体规划,将红树林保护区核心区改为旅游建设用地,致使花场湾红树林自然保护区遭蚕食、生态红线避让要求形同虚设、生态保护要求被架空。生态价值核算-法律规则量化评估缺位。生态保护失语源于法律未内化科学评估机制、未将生态系统服务价值纳入成本收益评估。虽然2021年4月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,首次提出建立“生态产品价值核算规范”和“统计制度”,要求制定核算标准并推动结果应用;2020年深圳依中央授权率先实施《深圳市生态产品价值核算统计报表制度》;2021年《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》明确要求建立“生态服务价值测算指标体系和统计制度”;2022年《浙江省生态环境保护条例》专章规定生态产品价值实现机制,建立“生态产品价值评价机制”和“核算指标体系”等系列探索;但适用场景及其规定欠缺的现实,无疑影响系列探索的充分落地。利益获取-违法成本及责任机制失衡。海岸带生态保护与开发的利益失衡本质是制度激励扭曲与法律责任错配,“低成本违法”导致法律责任未能形成有效威慑。例如,《中华人民共和国海域使用管理法》第1条强调的是“促进海域的合理开发和可持续利用”立法目的,虽在第23条提出“海域使用权人有依法保护和合理使用海域”的原则性义务,但未配置相应追责机制,势必使其沦为“空转条款”。

利益协调机制缺失或形式化。利益协调机制运行不畅。跨部门协调机制主体、程序及效力保障等规则缺位,导致《中华人民共和国海洋环境保护法》第6条所规定的“建立跨部门协调机制”面临虚置。如设立省、市、县三级湾长办后,若机构仅是临时抽调人员组成,无独立执法权,无疑将使“湾长制”功能空心化。公众参与形式化。海岸带生态屏障建设涉及政府、企业、社区、环保组织、公众等多元主体,但当前治理结构与模式仍深陷“政府主导型”路径依赖,多元主体共治赋权不足,公众参与及司法救济途径待填补,生态屏障建设的社会基础与可持续性被削弱。在渤海湾溢油事件中,自然之友等环保组织提起生态损害赔偿诉讼,因缺乏明确法律依据被法院驳回。这种制度性排斥暴露了——当技术官僚系统无法单独应对复合生态风险时,社会力量的制度性缺位将加剧治理体系脆弱,折射的是环境决策中“技术理性”对“价值理性”的压制,这与哈贝马斯交往行为理论强调的协商民主背道而驰。

整体性治理及其三大推进路径:主体权责重构、规范体系整合、利益衡平协调

破解海岸带生态屏障建设面临的碎片化治理困局,需要从理念到机制的系统变革。整体性治理作为应对复杂公共问题的治理范式,为海岸带生态屏障建设提供了新的理论视角与实践路径。海岸带生态系统的整体性特征,决定了其生态屏障建设必须摆脱“分部门、分区域、分要素”的传统模式,转向跨部门协同、区域规则衔接、多元利益衡平的整体性治理。

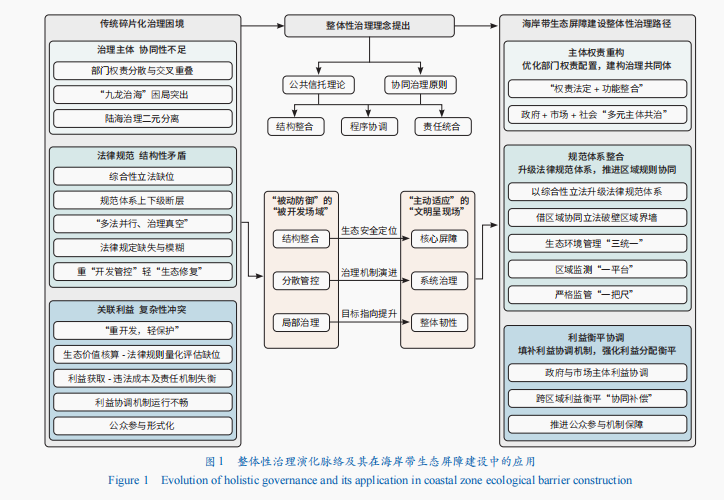

整体性治理理念嬗变与内涵演进

整体性治理的理念嬗变与内涵演进反映的是国家治理模式从碎片化到整合化转型逻辑,亦为海岸带生态屏障建设提供范式变革支撑。整体性治理源于碎片化困境的批判性反思,其强调政府作为受托人,需通过跨部门协作保障公共利益,立足公共信托理论与协同治理原则,借助协调、整合与责任机制,破解政策冲突、资源重复和责任模糊。其内涵演进重点呈现于结构、程序与价值三重维度。在结构整合层面,以“逆部门化、大部门制”重构组织形态,克服职能交叉与权责耗散,推进公共服务从“分散供给”到“整体输出”转型;程序协调层面,明确协调程序与流程,推进跨层级、跨区域协商,以“联合目标”避免冲突;责任统合层面,强化部门协同责任,“排除破坏性政策”,构建“结果导向”问责框架,注重公众满意度的绩效核心指标。从而推进“管理主义到整合主义、政府整合到多元共治”多元网络演进,实现“治理碎片化”到“法治一体化”的范式跃迁。

优化部门权责配置,建构治理共同体

“权力分割”转向“权责法定”。“九龙治海”困局的本质是治理权责的碎片化和分散化。海岸带生态屏障建设权责法定,意味着明确各部门在生态红线划定、修复工程实施、监测评估、执法监管等环节的具体职责与协同机制。我国《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国渔业法》等单行法虽构建了海洋管理基本框架,但未形成系统的权责配置规则,导致部门职责交叉与空白并存。现代治理理论要求将权责配置纳入系统工程,实现“权责法定+功能整合”的转型。为此,2023年修订的《中华人民共和国海洋环境保护法》第5条明确“地方人民政府应当落实海洋环境保护目标责任制”,第6条要求“建立海洋环境保护区域协作机制”。走向“权责法定+功能整合”,其意义在于从“部门为中心”的权力列举转向“功能为导向”的权责界定,以求破解当前面临的“一事多管”与“无人担责”的双重困境。

“单一政府主导”转向“多元主体共治”。治理共同体的核心是通过法律赋权构建“政府-市场-社会”协同网络。传统科层性管控以部门分工为基础,形成“条块分割”治理格局。“多元主体共治”的跃迁本质是对海岸带治理结构的重构,体现从基于科层制碎片化向系统化整体性治理演进:政府层面,强化横纵向层级联动;市场层面,鼓励社会资本借“生态修复+产业开发”模式参与;社会层面,赋予环境知情权、参与权和监督权。强化海岸带治理核心并非权力单向度运行,而是多元主体的责任共担与利益共享。无疑,从科层性管控到整体性治理转向,不仅是管理机制优化,更是“科层权力分治”向“韧性系统共治”的深层跃迁。

升级法律规范体系,推进区域规则协同

以综合性立法升级法律规范体系。推进综合性立法与区域协同立法,其根本目的在于为海岸带生态屏障建设提供一套统一、权威且协调的制度“底座”。“碎片化的法律”已无法适应海洋世纪的需要,推进海岸带生态屏障综合性立法势在必行。从国际经验看,美国1972年颁布综合性海岸带管理立法《海岸带管理法》(The Coastal Zone Management Act of 1972),明确其海岸带管理目标、原则、机构设置及权责划分等,采用“联邦一致性”原则,要求联邦行动与州级海岸带管理计划一致,建立海岸带规划制度、补助金制度、公众参与制度,形成海岸带综合管理的国家框架。法国1986年制定《海岸带整治、保护及开发法》(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral)制定海岸公物使用制度,设立海洋国务秘书统一管理,建立三级管理体系,创建海岸带空间及湖滨保护机构,统一执法队伍,形成海岸带“集中型管理”的特点。韩国1999年颁布《海岸带管理法》(《연안관리법》),按用途分区推进综合管理,建立中央地方协调体制,中央政府主导与配套制定“国家海岸带综合管理规划”,形成“立法为先、计划随行”的特点。日本20世纪50年代制定《海岸法》(「海岸法」),后续通过多部门联合实现综合管控,形成“半集中管理型”特点。欧盟2007年颁布《海洋综合政策》(An Integrated Maritime Policy for the European Union)明确海岸带风险应对与跨部门协调。实践表明,综合性立法能整体上统筹协调海岸带管理。中国应推进具有基本法和上位法地位的综合性《中华人民共和国海岸带管理法》,明确海岸带概念及相关术语,确立“生态优先、陆海统筹、分类管控”原则,厘清各部门管理界限,构建统一协调的法律制度框架。进而各地结合实际,制定具体细则与配套法规,形成层次分明、体系完备的海岸带法律规范体系,为海岸带从“警戒地带”转化为“韧性生态安全屏障”提供系统保障。

借区域协同立法破壁区域界墙。海岸带是跨行政区划的典型生态空间,其生态屏障建设成效高度依赖区域规则协同,但囿于当前的“行政区经济”惯性与地方立法权分散,易形成“区域规则壁垒”,难以实现海岸带的整体有效保护与管理。因此,借区域协同立法破壁区域界墙,刻不容缓。为此,《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》明确“三统一”规则(统一生态环境标准、统一监测、统一执法),建立区域监测“一平台”,实现信息互通、结果互认;以“一把尺”严格监管,推进联动与交叉执法。其法理基础在于海岸带生态屏障系区域性公共物品,须通过区域协同“提取最大公约数”,借助“陆海统筹、权责对等、利益衡平”规则体系重构,将分散的地方规则转化为统一制度框架,实现“供给-受益”的跨域平衡,从而整体推进海岸带生态屏障建设,降低跨区域治理成本,防止因地方规则壁垒造成屏障功能的“木桶效应”,将海岸带从“行政区拼图”升华为“整体利益共同体”。

填补利益协调机制,强化利益分配衡平

“行政管控”到“权益对等”:政府与市场主体的利益协调。海岸带生态屏障建设,政府与市场主体的利益协调至关重要。其中,政府肩负生态保护与公共利益维护职责,市场主体则常受经济利益导向掣肘,二者利益存在天然张力。推进政府与市场主体利益协调,须建构“权利-义务-责任”利益平衡框架,形成“保护者受益、损害者担责”闭环。如广东湛江红树林造林项目自2019年发起,将2015—2019年种植的380公顷红树林开发为碳汇项目,于2021年注册为全国首个符合核证碳标准(Verified Carbon Standard)和气候、社区和生物多样性标准(Climate, Community and Biodiversity Standards)的蓝碳交易项目。2021年4月项目通过国际组织Verra评审,成为我国首个蓝碳交易案例,并通过碳汇交易实现生态价值转化。参照全国首例蓝碳交易项目的成交价格——每吨二氧化碳266元人民币计算,该项目的红树林生态系统每年的碳交易就可创造约46.67万元经济价值。企业可借助“政策补贴+碳汇交易+产业融合”形成盈利模式(表2),加大土壤碳减排、植物固碳增汇、土壤微生物固碳、碳沉积埋藏等海岸带蓝碳增汇技术研发,将生态屏障的防护价值转化为经济收益,形成“生态投入—经济回报”良性循环。

“各自为政”到“协同补偿”:跨区域利益衡平。海岸带生态系统具有空间溢出性,滨海湿地修复、岸线保护产生生态效益往往超越行政边界而被相邻区域共享,但成本却由本地主体承担,这种“成本-收益”非对称性易引发区域间利益冲突,本质是公共物品供给中的“搭便车”行为与公平责任制度缺位。因此,生态系统整体性与行政区域界限划分矛盾,已成当前海岸带生态屏障建设一大难题。推进跨区域利益衡平协调,本质是破解生态外部性与行政区域分割矛盾的制度性回应。与此同时,需要推进公众参与机制保障,推进海岸带生态屏障建设中从“被动服从”到“权益赋能”,从“权力主导”向“权利本位”的跃迁,促进公众由“监管客体”转为“治理主体”,以权益赋能填补传统“被动服从”模式的制度裂隙,在原有“形式参与”基础上,借助决策赋权、信息赋能、权责连接实现“分层协同”进阶。整体性治理演化脉络及其在海岸带生态屏障建设中的应用如图1。

“被动防御”到“主动适应”——迈向整体性治理的海岸带生态屏障建设

海岸带是陆地与海洋的过渡区域,从国家安全视角看,海岸带不仅承载着全球约50%—60%人口,更是防御海平面上升、风暴潮等灾害的首道防线。海岸带生态屏障建设是一部从“工程对抗”走向“系统共生”的范式演进史,向未来演进,需加强不同文明间深层对话。从海岸带生态屏障建设的现代阐释与战略意义看,推进海岸带生态屏障建设,本质是人类重新定义人海关系的革命,构建兼具生态理性与制度理性的整体性治理体系。因此,宜超越单向度的线性思维方式,提出更具包容性的全球公域观。当海岸带生态屏障建设被视为“生命共同体”的空间实践时,其战略价值便超越了单纯的海岸带开发目的,进而升华为人海关系重塑的文明形态命题。唯有如此,海岸带方能从“被开发场域”升格为“文明呈现场域”。而这不仅关乎海岸带生态屏障的存续,更是人类实现海洋生态文明跨越的必经之路。

(作者:黄秀蓉,浙大城市学院法学院;姜爱华,浙江大学光华法学院;钭晓东,浙江大学立法研究院。《中国科学院院刊》供稿)