碳汇之旅 探访“北回归沙漠带上的绿色明珠”鼎湖山

中国网/中国发展门户网讯 (记者 王振红)最美人间四月天!春和景明时节,记者走进天然大氧吧——位于粤港澳大湾区西端的广东省肇庆市鼎湖山。翻开世界植被图,沿着地球的北回归线环绕一周,目之所及多是寸草不生的沙漠、贫瘠的荒漠以及无边的海洋,而在中国华南地区,却有一片繁茂的森林。鼎湖山,就处在这片绿色林海的东南角——珠江三角洲之上。在城市化发展日益加速的珠三角地区,唯有这里保存着具有 400 多年保护历史的地带性森林植被——南亚热带常绿阔叶林及其丰富的生物多样性,在地球上绝无仅有,被誉为“生物宝库”与“物种基因库”,因位于北回归线附近,鼎湖山又被科学家誉为“北回归沙漠带上的绿色明珠”。

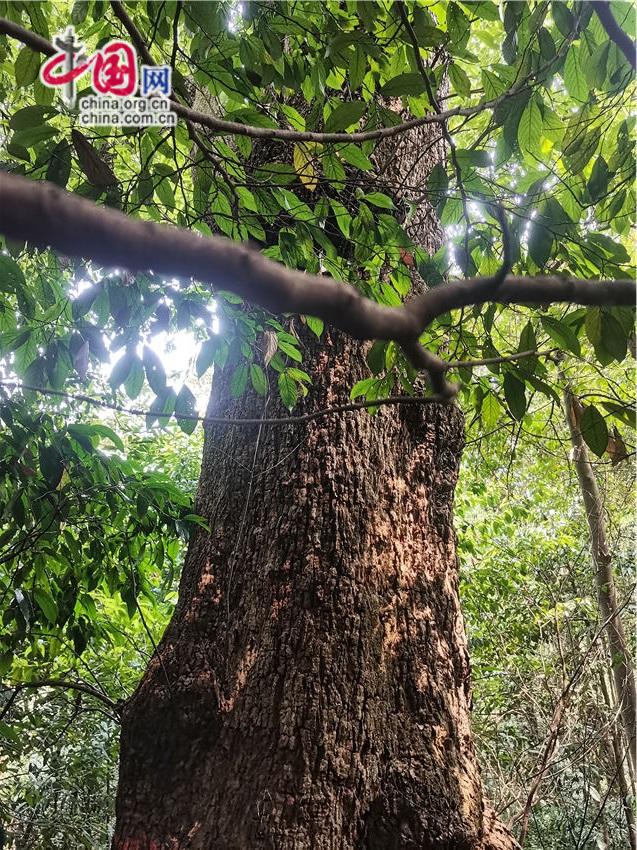

图为“北回归沙漠带上的绿色明珠”鼎湖山。中国网 王振红摄

研究森林植被的平台,乡土物种的基因库

鼎湖山国家级自然保护区是中国第一个自然保护区,也是唯一隶属中国科学院管理的自然保护区,由中国科学院华南植物研究所(中国科学院华南植物园前身)创建于1956年,是首批加入“世界生物圈保护区网络”的三家成员之一,主要保护对象为南亚热带地带性森林植被类型——季风常绿阔叶林及其野生生物物种。此外,还保存有针阔叶混交林等其他7种森林植被类型,为科学研究森林植被的演替提供了天然试验平台。

图为“北回归沙漠带上的绿色明珠”鼎湖山。谢震霖 摄

鼎湖山的森林覆盖率长期保持在98%左右,这里就像一座大自然博物馆,从开荒拓土的针叶林,到现今面积最大的针阔叶混交林,再到古老的顶极地带性植被——南亚热带常绿阔叶林,是时间带来的森林演替;从溪流两岸湿润的河岸林,经过具有热带雨林风情的沟谷雨林,再到山顶低矮的灌草丛植被,是随海拔高度不同而呈现的植被带谱。鼎湖山的植被因地形、气候、水文、土壤,以及人类干扰程度的不同而呈现出丰富的多样性,也为各种各样的生物提供栖居家园。

鼎湖山保护区记录有高等植物2291种(其中野生高等植物1948种),有兽类43种、鸟类277种、爬行类59种、两栖类23种;有大型真菌836种、鱼类25种、已鉴定的昆虫996种。其中,有格木、土沉香、桫椤等 68 种国家重点保护野生植物,以及白鹇、小灵猫、中华穿山甲等 73种国家重点保护野生动物。对科学家来说,这里还是众多新物种的发现地。自1861年第一个模式物种盾果草发现以来,以在鼎湖山采集的模式标本命名的物种达 202 种,共发现有新物种57种、新记录种300余种,平均每平方公里土地上就有 17.8种新物种诞生,有44个物种以“鼎湖”命名,如鼎湖后蕊苣苔、鼎湖耳草等,是当之无愧的“生物摇篮”。

“天空地一体化”监测,碳汇之旅

森林是巨大的碳库,具有吸收二氧化碳的作用,科学家通过估算森林碳储量,为评估森林生态系统在减缓全球气候变化中的巨大贡献提供了科学依据。在中国,用于科学家评估森林的碳储量的样地超过7800个,鼎湖山的样地就在其中。

图为鼎湖山大样地。中国网 王振红摄

1978年中国科学院华南植物研究所建立中国科学院鼎湖山森林生态系统定位观测研究站(以下简称“鼎湖山站”),1999年成为首批国家野外科学观测研究试点站。2006年鼎湖山站研究团队发现林龄超过400年的成熟森林的土壤仍然具有较强的碳汇功能,有力冲击了“成熟森林是‘零碳汇’”的传统观念,是生态理论的一次重大突破,为研究碳循环提供了全新的理论路径,从另一个角度证明了保护成熟森林对于维持全球生态平衡的重要性。

碳排放权受到国际社会高度关注,团队成员近20年投入全部力量进行陆表生态系统固碳研究,鼎湖山站站长、研究员刘菊秀表示,“这些年基于森林植被地上部分和碳酸盐岩地表水的估算,发现我国陆表固碳能力被低估约50%;受季风气候作用,我国陆表固碳具有特殊规律;我国陆表固碳受区域环境变化影响较大。”

图为季风常绿阔叶林测流堰。中国网 王振红摄

据刘菊秀介绍,鼎湖山站依次建成了氮沉降添加实验样地、酸沉降添加实验样地、森林生态系统移位实验样地等野外长期定位监测研究平台。目前正在打造“天-空-塔-地-井一体化”立体观测平台,建设具备“天空地一体化”立体监测能力的生态质量综合监测站,构建开放共享的森林生态监测研究平台。她表示,基于华南立体碳汇监测系统的建设,将实现站点地表数据、气象数据、卫星遥感数据相结合,构建调查-观测-模拟的碳汇研究系统,服务国家“双碳”目标。

图为鼎湖山站碳通量观测塔。供图:鼎湖山站

践行功能区划理念,绿水青山就是金山银山

鼎湖山保护区面积由建设之初的1900多亩增加到如今的3300多亩,增长超70%。几十年如一日扎根在大山之中的鼎湖山管理局原局长、研究员黄忠良表示,“作为全国第一个自然保护区,这里率先探索出‘一般保护区’和‘核心保护区’的分区管理模式,践行功能区划理念。”在鼎湖山森林中,仍存在有”活化石“之称的桫椤,许多400多年的古树依然挺拔。

70年的探索中,从植树造林到植被群落的系统恢复,从管理点建设到点控面管护体系的搭建,从人工巡护到无线监控系统的完善,从林区防火线建设到全区覆盖的生物防火林带,从一村一户的保护宣传到社区“护林公约”等联防联控机制......一代又一代鼎湖山人克服重重困难,依靠坚定信念和科学手段,成功地保护了鼎湖山的绿水青山。

图为桫椤。谢震霖 摄

绿水青山就是金山银山。鼎湖山优质的水资源催生了地方饮用水产业的发展,目前饮用水产业已成为鼎湖区的支柱产业之一,年产值在3.5亿元左右。鼎湖山保护区良好的自然生态环境每年吸引游客量100万余人次,其中2024年游客量达创记录的277万人次,同比增长87%。庞大的游客群体带动了地方在食、住、行、游、购、娱六大要素的经济发展。

古老的鼎湖山森林不仅庇佑着一方水土和人民,还为全球生态环境治理和植物保护贡献了中国智慧和中国方案。

图为锥栗古树。中国网 王振红摄