科研新趋势 应用新路径(科技自立自强)

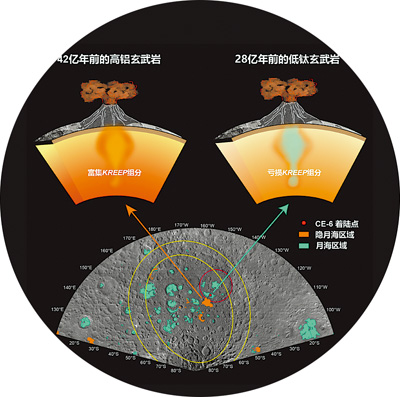

2024年度“中国科学十大进展”中“嫦娥六号返回样品揭示月背28亿年前火山活动”图解。

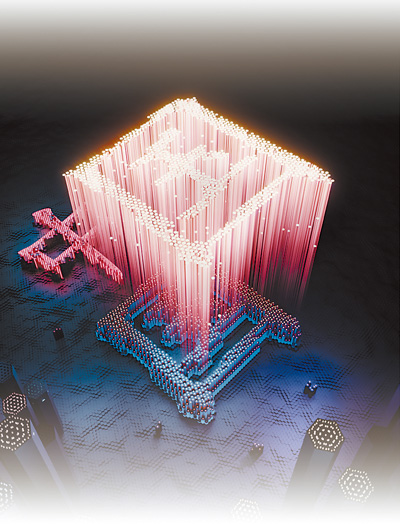

“实现原子级特征尺度与可重构光频相控阵的纳米激光器”概念图。

以上图片均为国家自然科学基金委员会提供

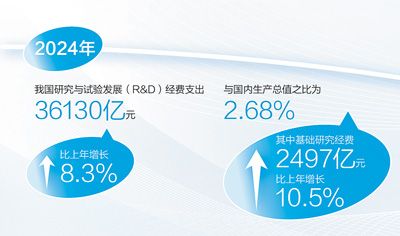

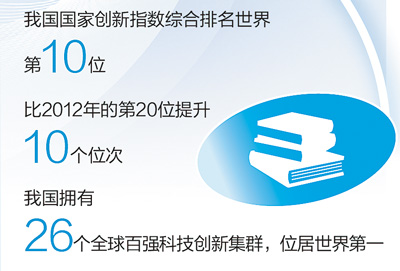

数据来源:国家统计局、《国家创新指数报告2024》、《2024年全球创新指数报告》

日前,国家自然科学基金委员会在2025中关村论坛年会开幕式上发布了2024年度“中国科学十大进展”。这些进展是我国基础研究取得重要成果的缩影和代表,在科技界产生良好反响,受到社会各界广泛关注。

2024年度“中国科学十大进展”主要分布在数理天文信息、化学材料能源、地球环境和生命医学等科学领域。把握新一轮科技革命和产业变革重大机遇,了解和掌握科学研究的趋势和特征至关重要。2024年度“中国科学十大进展”体现了什么发展趋势,又将如何服务经济社会高质量发展?

——编 者

科学研究不断突破人类认知边界

月背28亿年前的火山活动揭示了哪些奥秘?黑洞如何影响星系的演化形成?激光器的特征尺度推进至原子级别有何意义?量子计算如何融合物理学和信息科学?科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力,不断突破人类认知边界。

极宏观

2024年度“中国科学十大进展”中,有多项成果在探索宇宙奥秘、揭秘微观世界中获得重大新发现,填补了科学空白,在全球产生了重要影响。

人类对月球的认识更进一步。嫦娥六号任务首次实现月球背面采样返回,为研究月球背面火山活动提供了独有的素材,根据首批月球背面样品,中国科学院地质与地球物理研究所李秋立、中国科学院广州地球化学研究所徐义刚和中国科学院国家天文台李春来等共同揭示了月背28亿年前火山活动,开启了月球研究新阶段。

长期以来,黑洞如何影响星系的形成演化一直缺乏明确的观测证据,也成为亟待解决的重要科学问题。南京大学王涛等科研人员创新性地探索中心黑洞质量与星系冷气体含量之间的关系,首次揭示了中心黑洞的质量是调制星系中冷气体含量的最关键的物理量:中心黑洞质量越高的星系,其冷气体含量越低。而冷气体又是星系中恒星形成的原料,因此这一发现对中心黑洞影响星系形成演化提供了重要的观测证据,向着最终解开星系生死转变的谜团迈出了坚实的一步。

极微观

激光器的微型化开启了光子技术发展的新纪元,深刻变革了人类的科技与生活。北京大学马仁敏等提出了奇点色散方程,建立了介电体系突破衍射极限的理论框架,研制出迄今模式体积最小的激光器——奇点介电纳米激光器,将激光器的特征尺度推进至原子级别。此外,他们还基于纳米激光器构建了可重构光频相控阵,使得纳米激光器阵列可以“同步起舞”,生成可重构的任意相干激射图案。该研究为信息技术领域提供了一种新的光源。

极端条件

极端条件通常是指在实验室中人为创造出来的、达到或接近目前技术极限的单项或综合物理条件。2024年度“中国科学十大进展”中,就有这方面的创新突破。

20年前,《科学》杂志创刊125周年之际,公布了全世界最前沿的125个科学问题,“固体中是否可能存在超流现象?如何实现?”被列为其中之一。如今,我国科研人员取得了重大突破。中国科学院理论物理研究所/中国科学院大学苏刚、李伟,中国科学院物理研究所孙培杰和北京航空航天大学金文涛等研究发现三角晶格阻挫量子磁体实现超固态的磁性对应,即自旋超固态,这是首次在固体材料中找到自旋超固态存在的可靠实验证据。该团队还实现了94毫开尔文(零下273.056摄氏度)的极低温,开辟了无氦—3极低温固体制冷新途径。随着量子材料固态制冷技术的不断发展,有望为量子科技、空间探测等国家重大需求提供重要的技术支撑。

极综合交叉

2024年度“中国科学十大进展”遴选活动的解读专家、复旦大学副校长马余刚表示,这些科学进展还有一个显著特点,就是充分体现了科学研究向极综合交叉发力,学科交叉融合成为加快科技创新的重要驱动力。人工智能与生命科学相结合,材料学、临床神经科学以及工程技术等交叉融汇,量子计算融合物理学和信息科学……在遴选过程中,他们发现不少科学进展都是学科综合交叉研究的成果,将有望产生更多颠覆性技术和引领性原创成果。

先进实验装备、重大科技基础设施等提供有力支撑

嫦娥六号带回的月背样品填补研究空白,科研人员为促进光子技术革新研制新型重要科研工具,借助冷冻电镜技术揭开多种关键神经递质转运体的神秘面纱……重大理论发现和科学突破越来越依赖于先进的实验装备、重大科技基础设施、重大科学工程等科研条件的支撑。

重大科学工程、科学项目、科技基础设施

在嫦娥六号之前,人类开展的10次月球采样均位于正面,想要揭开更多的月球起源和演化奥秘,必须到月背去。2024年6月,嫦娥六号带回1935.3克月球背面样品,刷新了中国人逐梦星辰的新高度。

能够提高对月球的认知水平,源自中国探月工程自主创新、勇闯“无人区”的拼搏奋斗。这也充分彰显了重大科学工程、科学项目、科技基础设施对于科技创新的巨大推动力。

中国空间站履职两年交出优异成绩单、去年“中国天眼”FAST发现6个距离地球约50亿光年的中性氢星系、中国“人造太阳”创新“亿度千秒”世界纪录……先进的实验装备和重大科技基础设施等科研条件,成为重大理论发现和科学新突破产生的有力支撑。

新型科研工具

马仁敏等实现原子级特征尺度与可重构光频相控阵的纳米激光器,本质上也是为促进光子技术革新而研制的重要新型科研工具。

专家表示,20世纪的发明中,晶体管和激光器占据重要地位。晶体管依托电子,激光器依托光子。从上世纪60年代开始,激光技术便在两个极端方向上不断拓展,一方面,向超高功率发展,例如用于可控核聚变的激光装置,另一方面,激光器的微型化趋势日益加速。相较于常规激光器,纳米激光器具有小体积、低能耗等特点,在信息技术、传感探测等领域具有广阔的应用前景。

随着对微观结构的探索日益深入,科学家持续改进观测技术,对显微镜提出了更高更极致的要求。超分辨荧光显微镜和冷冻电镜的出现,使科学家得以在几十纳米到零点几纳米尺度上观察亚细胞结构,极大拓展了对生命科学的认知视野。2024年度“中国科学十大进展”中,中国科学院生物物理研究所赵岩团队,联合中国科学院物理研究所姜道华等在阐明单胺类神经递质转运机制及相关精神疾病药物调控机理的攻关过程中,就借助冷冻电镜技术揭开了多种关键神经递质转运体的神秘面纱。

重大科学工程、重大科技基础设施等既是前沿科学思想和先进技术的集成,也是开展基础研究、获取原创成果的利器,还具备显著的“溢出”效应,能够带动相关产业研发能力和制造水平的大幅提高。

把论文写在祖国大地上

为人工智能等技术发展提供新的路径,有望开辟新的物理学应用领域,为现代医学和疾病治疗提供新的理论基础……科技创新坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康。

国家重大需求

2024年度“中国科学十大进展”中,既有面向世界科技前沿的深空探索、量子技术等创新成果,也有面向国家重大需求,努力突破“卡脖子”技术的科学探索,积极面向经济主战场,聚焦了经济发展和民生改善中的迫切需求,充分体现了科学研究坚持“四个面向”的战略导向,彰显了科研工作者充分迸发创造力,把论文写在祖国大地上。

光电领域基础研究取得突破,为人工智能等技术发展提供新的路径。针对人工智能推理与训练面临的算力、能效双重桎梏,清华大学方璐、戴琼海等提出广度光计算架构,建立了光子干涉—衍射联合传播模型,研制通用智能光计算芯片“太极”,系统级能效为每焦耳160万亿次运算;提出全前向智能光训练架构,创建了光子传播对称性模型,赋能高效精准光训练。“太极”智能光计算芯片实现了大规模光神经网络的推理与训练,有望以更低的资源消耗和更小的边际成本,为人工智能大模型、通用人工智能、复杂智能系统的高速高能效计算探索新路径。

物理科学研究取得了新发现,有望开辟新的应用领域。我国科研人员在凝聚态物质中引力子模的重要实验发现。南京大学杜灵杰等自主设计、组装了极低温强磁场共振非弹性偏振光散射系统,在分数量子霍尔效应中观察到了引力子模。这种类引力子的实验发现从二维空间角度揭示了度规扰动的量子是自旋2的低能激发,为在凝聚态物质中研究量子引力问题提供了新思路,也有助于理解引力子物理的量子规律。

微型核电池因持久稳定的电力供应特性,在极端环境和长期运作需求中具有独特优势。锕系核素是该类电池的理想“燃料”。然而,传统的微型核电池设计中严重的自吸收阻碍了锕系核素衰变能的高效转化。苏州大学王殳凹、王亚星和西北核技术研究所/湘潭大学欧阳晓平等提出了一种基于“聚结型能量转换器”的锕系微型核电池架构,开发出新型锕系辐射光伏微核电池,达到了此类电池最高的能量转换效率。该研究为高效微型核电池开发提供了理论基础,也为放射性废物的资源化利用提供了新思路。

人民生命健康

面向人民生命健康,越来越多的科学研究聚焦疾病治疗、药物研发等重大民生问题,以科技创新为人民生命健康保驾护航。2024年度“中国科学十大进展”中,多个进展和生命健康有关,揭示了生命科学的新机制,为现代医学和疾病治疗提供了新的理论基础。

中国科学院生物物理研究所赵岩团队,联合中国科学院物理研究所姜道华等阐明单胺类神经递质转运机制及相关精神疾病药物调控机理。该系列研究加深了对神经递质循环的理解,为设计副作用小、成瘾性低的精神疾病治疗药物提供了结构基础,并将推动我国精神疾病药物研发的进程。

长期以来,彻底治愈红斑狼疮、硬皮病、多发性硬化症等自身免疫性疾病,是全球共同面临的医学难题。CAR—T细胞疗法为缓解和治愈自身免疫性疾病带来了新希望,但传统自体CAR—T细胞疗法存在个性化生产周期长、费用高等局限性。海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)徐沪济、华东师范大学杜冰、浙江大学医学院附属第二医院吴华香和华东师范大学刘明耀等采用自主研发的异体CAR—T细胞开展临床研究,成功治疗了患者。通用型CAR—T的研发和临床使用,不仅可以提高该技术的可及性,有望实现细胞治疗产业化,也为自身免疫病的治疗带来了新的手段。

X染色体的基因表达量对生殖发育至关重要。克氏综合征患者性染色体为XXY,是导致男性不育最常见的遗传病因之一,但其额外的X染色体损害男性生殖细胞发育的分子机制数十年未解。北京大学乔杰、袁鹏、闫丽盈、魏瑗等从多维度揭示了其中的机制,为克氏综合征患者不育的发病机制及早期治疗提供了重要依据。