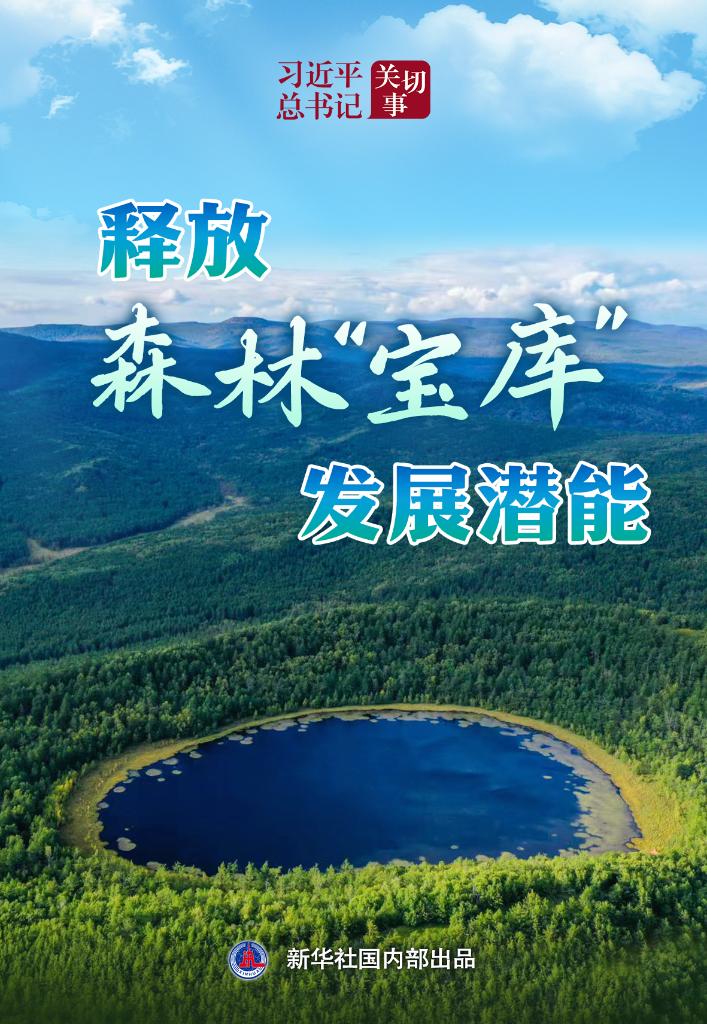

习近平总书记关切事丨释放森林“宝库”发展潜能

森林资源蕴含着巨大的自然财富和社会财富。习近平总书记强调,“要树立增绿就是增优势、护林就是护财富的理念”“推动森林‘水库、钱库、粮库、碳库’更好联动”。

春回大地染新绿。在习近平总书记指引下,各地多途径保护和利用森林资源,筑牢生态屏障,开发森林食物,发展林业碳汇……在释放森林“宝库”潜能的过程中,实现生态效益、经济效益、社会效益相统一。

大地增绿,筑牢生态屏障

清早,内蒙古巴彦淖尔市临河区国营新华林场科技副场长刘芳来到林场的马场地分场,细心查看种在农田四周的一排排小树苗。

“这是去年11月栽种的杨树新品种,我们正在筛选适合防护林建设的树种。”刘芳一边拨动树枝检查树苗生长情况,一边说道,“别看这些小树苗现在不起眼,通过科学手段选育后,将成为防沙治沙的好帮手。”

国营新华林场于1960年建场,60多年来植树430万株、造林3.9万亩,建场之初的2.15万亩沙地全部治理完毕,绿色在这片曾经风沙漫卷的土地上不断铺展。

2024年10月17日拍摄的内蒙古巴彦淖尔市临河区国营新华林场(无人机照片)。新华社记者李云平 摄

2023年6月,习近平总书记来到国营新华林场,了解“三北”防护林体系工程建设情况,强调“三北地区生态非常脆弱,防沙治沙是一个长期的历史任务”。

“我们林业工作者要牢记责任、坚定信心,不歇脚、不松懈地做好防沙治沙工作。”刘芳说。

近年来,林场聚焦“三北”工程建设中防风固沙林、农田防护林等的用苗需求,积极开展乡土树种的选育推广,2024年为“三北”工程建设提供1000万株苗木。

“北方地区冬季漫长寒冷,常有天牛等病虫害,我们正在筛选更多抗寒抗虫的林木良种。”谈到科学育苗工作,刘芳充满干劲,“我们不断加强研究和示范推广,推进防护林高标准建设,使林网能更长久地发挥作用。”

各地科学推进大规模国土绿化,多措并举守护来之不易的绿化成果,筑起绿色生态屏障。

福建省长汀县曾是水土流失比较严重的地区。曾几何时,这里红土裸露,阳光直射下,山头地表酷热难耐,被称作“火焰山”。

种草种树,增加山地植被;封育管护,促进生态自我修复;草牧沼果循环种养,将水土流失治理与产业发展相结合……

经过几十年的治理,杨梅、水蜜桃等果树种满山野,“火焰山”变成“花果山”。长汀县的水土保持率提高到93.56%,森林覆盖率达79.55%。

2024年8月11日在福建省长汀县拍摄的汀江两岸景色(无人机照片)。新华社记者陈为 摄

“已恢复正常水土涵养功能的地块,同样需要精心看护,将绿色生态屏障牢牢扎在水土流失区。”长汀县水土保持中心高级工程师林根根说,中心综合运用“天地一体化”、无人机航测等科技手段,持续完善水土保持监测体系。

【“数”说中国】我国扎实稳步推进国土绿化,美丽中国成色更足。2024年,我国完成国土绿化面积超1亿亩,包括造林6669万亩、种草改良4836万亩。目前我国人工林面积居世界首位,成为全球增绿最多的国家。

林间蕴珍,丰富食物来源

“竹子根部长出的笋纯天然、无污染,这是大自然赐给我们的食物。”在通向竹林的山路上,范茂天和几名村民一边开路除草一边说道。这位来自福建省永安市西洋镇的种笋大户正在为春笋季上山挖笋作准备,他承包的100多亩竹林丰产年能挖十多万斤笋。

早在福建工作期间,习近平同志就提出,要“靠山吃山唱山歌,靠海吃海念海经”。

在“八山一水一分田”的福建,当地人“把山当田耕,把竹当菜种”,依托丰茂的竹林发展笋竹产业。

“总书记号召‘要向森林要食物’,我们从粗放式采挖到精耕细作,如今竹笋产量比10年前翻了一倍。”永安市禾鑫笋业农副产品经营部负责人李温桂说。

“以前觉得笋就是自然生长的,还用人去种、去管吗?”李温桂说,“现在种笋也要有‘科技范’,我们学会了竹林精准施肥、林下套种、笋竹分级利用等技术,笋种得越来越精细,产量也越来越高。”

新鲜的竹笋除了直接销售,还有一部分被制作成笋干,方便长期存储。“经营部每年仅笋干销售额就有1000多万元,竹笋让我们的口袋鼓了起来。”李温桂笑着说。

2024年5月9日,福建省三明极野食品有限公司工人在生产竹笋食品。新华社记者姜克红 摄

浩瀚林海中生长有竹笋、人参、榛子、油茶、菌菇等森林食物。近年来,通过重点林业生态工程和经济林生产基地建设,我国的森林食物生产能力不断提高。

野山参、林下参、即食人参片……在吉林省抚松县万良长白山人参市场,琳琅满目的人参产品吸引了全国各地的客商。

抚松县被誉为“中国人参之乡”,全县近800万亩森林是高品质人参的“温床”。近年来,抚松县推动人参产品精深加工,推出人参口服液、人参咖啡、人参蜜片等600多种产品,远销30多个国家和地区。

抚松县万良镇镇长李孟阳说:“我们要落实好总书记‘增绿就是增优势、护林就是护财富’的重要要求,持续释放‘森林粮库’的潜能,让群众吃得健康、吃得丰富,将生态保护与产业兴旺相融共生的大道越走越宽广。”

2025年1月15日,吉林省抚松县万良长白山人参市场内,顾客在选购人参。新华社记者唐成卓 摄

【“数”说中国】我国有34亿多亩森林、8000多种木本植物,蕴藏着丰富的食物资源。目前,我国森林食物年产量超过2亿吨,成为继粮食、蔬菜之后的第三大农产品。

森林碳汇,助力气候治理

顶着蒙蒙细雨,江西省铜鼓县排埠镇华联村村民黄伟卿背着铁锹、拎着树苗,在山林间忙碌。

“春季阴雨天最适合植树,空气湿度高、土壤墒情好,有利于根系吸收水分和养分,树苗成活率高。”黄伟卿说,种树不仅有务工收入,“卖空气”还能有碳汇收入,靠着家里承包的200多亩林地每年能赚2万多元。

空气还能卖钱?黄伟卿以前怎么都不相信,经过林业科技人员的多番讲解,他如今也明白了其中的道理:种的树能吸收大气中的二氧化碳,减少温室气体浓度。种的树越多,吸收的二氧化碳越多,就储存下了大量碳汇,可以交易给有需要的单位。

铜鼓县有200多万亩林地,通过碳汇等手段变现生态资源,当地许多村民像黄伟卿一样实现了从“靠山吃山”到“养山富山”。

今年1月,铜鼓县给4个碳汇授权大户颁发了林业碳汇经营收益权证。“碳汇看不见、摸不着,但有了这小绿本,就像有了身份证。”领了证的江西铜鼓华辉实业有限公司总经理张国林说。

瞅准生态资源变现的潜力,张国林的公司流转了5.1万亩林地。“为了增加林地的固碳能力,需要新造树林、抚育树木、改造低质林,样样都要钱。”张国林说,有了林业碳汇经营收益权证,可以向金融机构申请贷款或融资,缓解了企业的资金压力。

2024年,江西多渠道打通碳汇价值转换通道,全省各家银行累计提供林业碳汇类信贷支持5.22亿元。

内蒙古大兴安岭重点国有林区内的碳汇纪念林。(受访者供图)

“‘绿水青山就是金山银山’‘生态本身就是价值’,总书记为我们算出了生态账。”内蒙古大兴安岭碳汇科技有限责任公司办公室主任邢俊鹏说。

内蒙古大兴安岭重点国有林区自2014年探索林业碳汇项目试点以来,通过森林抚育、植树造林,显著提升碳汇资源潜力。经中国林科院专家测算,目前林区“绿色碳库”总价值量为1071.75亿元。

“以前林区造林大多是种生态林,今年林区所有造林项目都将种碳中和林。”邢俊鹏说,按标准造出的碳中和林既有生态价值,未来还能参与碳汇交易。

【“数”说中国】我国森林覆盖率超过25%,森林蓄积量超200亿立方米。据测算,目前我国林草年碳汇量超过12亿吨二氧化碳当量,居世界首位,是实现碳中和目标的“压舱石”。