综合极端条件实验装置通过国家验收 四大系统平台发力

中国网/中国发展门户网讯 (记者 王振红) 2月26日,国家重大科技基础设施——综合极端条件实验装置(以下简称“装置”)通过国家验收,这标志着我国建成了国际先进的同时具备极低温、超高压、强磁场和超快光场等极端条件综合实验能力的用户装置。

北京怀柔科学城综合极端条件实验装置。中国网 王振红摄

记者从项目建设法人单位中国科学院物理研究所了解到,装置于2017年得到国家发展和改革委员会的正式立项批复,并于同年9月底开工建设。建设地点为北京市怀柔区和吉林省长春市,项目建设规模总计54281.1平方米,其中北京部分总建筑面积48000平方米,吉林部分总建筑面积6281.1平方米。装置主要建设内容为:建设极端条件物性表征系统、高温高压大体积材料研究系统、极端条件量子态调控系统、超快条件物质研究系统等实验系统,以及相关的实验辅助设施和土建工程。

四大系统,提供前所未有的实验平台

极端条件物性表征系统包括超高压极低温物性测量子系统、极低温强磁场量子振荡测量子系统、综合极端条件光谱测量子系统、强磁场核磁共振测量子系统、极低温强磁场扫描隧道测量子系统、极低温原位扫描隧道角分辨光电子谱测量子系统、高压原位多物理量系统测量子系统。建成了低温、高压、强磁场、超快光场等多种综合极端条件,形成电输运性质、磁性、核磁共振、拉曼光谱、扫描隧道谱、太赫兹和红外光谱、角分辨光电子谱等多种物性测量平台。中国科学院物理所周睿研究员介绍说,在强磁场下,不仅可以改变物质的电子结构,显示出新的量子效应,还能根据材料在强磁场的响应下,探究物质的电子结构信息。在超高压下,可以缩短物质本身的原子间距,形成全新的物质状态。“比如石墨,在加压后,可以华丽蜕变成钻石。仅仅是加磁加压还是不够的,我们还要观察,对物质的物性进行全方位的测量,这就是我们说的物性表征,我们可以给强磁场、极低温和高压环境下的物质进行声、光、电、热、磁等全方面的表征,让我们对它有个全面的了解。”

自主研制顶部插杆式氦三制冷机。中国网 王振红摄

高温高压大体积材料研究系统包括固体环境高温高压极端条件实验子系统、液体环境高温高压极端条件实验子系统。主要建设固体环境高温高压极端条件、液体环境高温高压极端条件、非平衡高压极端条件实验平台。形成了一个完整的高温高压大体积材料研究体系,主要建设固体环境高温高压极端条件、液体环境高温高压极端条件、非平衡高压极端条件实验平台,形成一个完整的高温高压大体积材料研究体系。

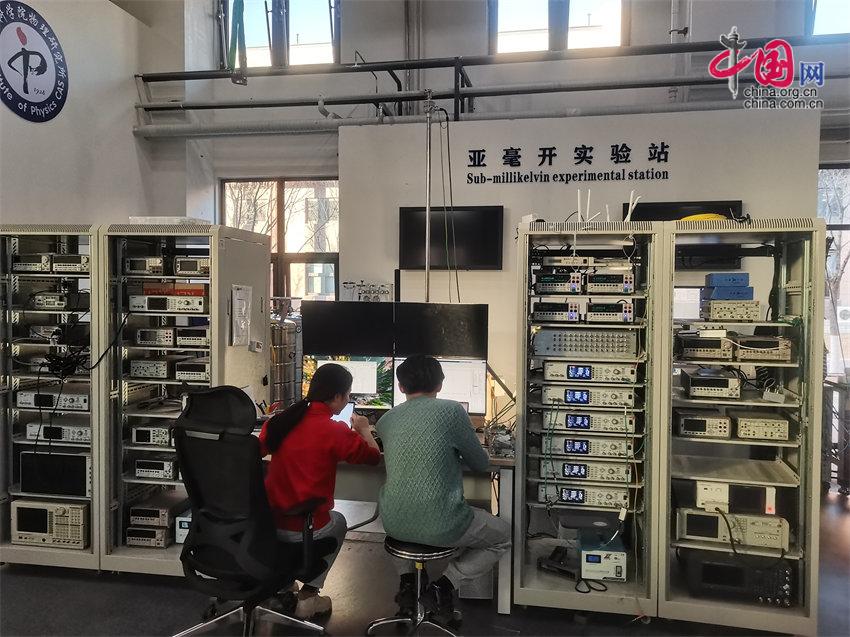

极端条件量子态调控系统包括亚毫开极低温实验子系统、极低温固态量子计算研究子系统、低温强磁场低维电子波谱学实验子系统。建成了亚毫开极低温实验条件、极低温极弱场超导量子计算条件、极低温强磁场自旋量子计算条件以及低温强磁场低维电子波谱学实验手段,形成超导拓扑等量子态专用调控平台。中国科学院物理所李沛岭副研究员讲解说,当温度接近绝对零度时,物质的基本构成粒子像分子,原子甚至是电子就不像高温那么活跃,它们会安定下来,来自外界的干扰也会大大减小,这时候一些脆弱的量子效应会变得更加明显且容易捕捉。“就像河里的鱼,一有扰动就四散消失,但当我们将水都变成冰,鱼就被冻住稳定下来,鱼的各种特征就能通过准确且全面的观察确定下来。”

亚毫开实验站。中国网 王振红摄

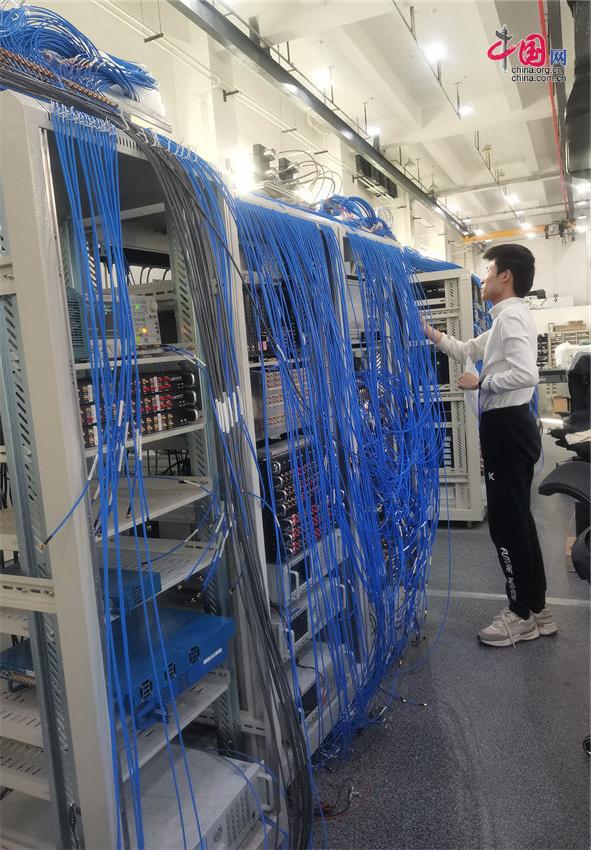

极端条件量子态调控系统。中国网 王振红摄

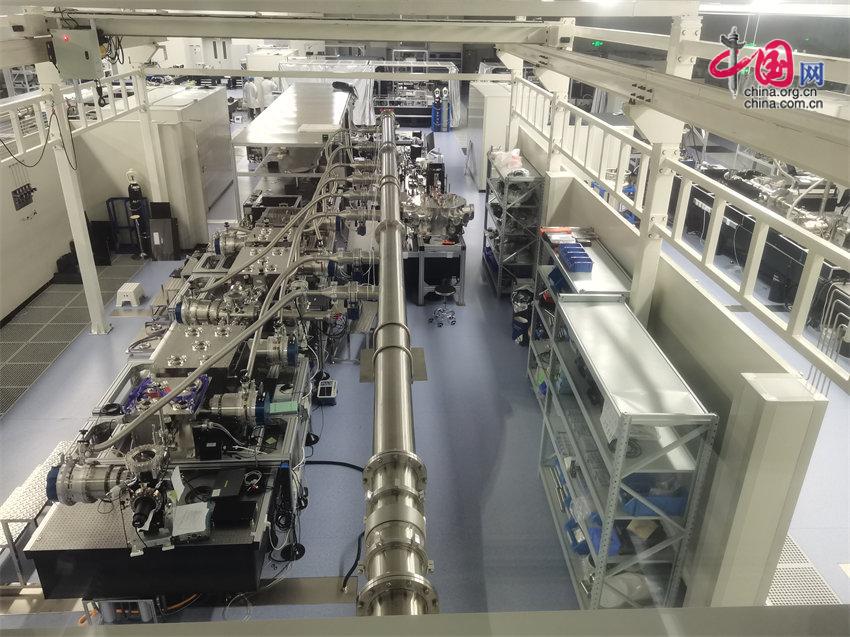

超快条件物质研究系统主要建设飞秒激光、阿秒激光、飞秒X射线及飞秒电子脉冲等超快条件,形成超快条件下的时间分辨谱学测量平台和时间分辨的结构成像平台,包括:飞秒激光超快实验子系统、阿秒激光超快实验子系统、超快X射线动力学实验子系统、超快电镜与电子衍射实验子系统。中国科学院物理所董朔副研究员介绍说,“在超快光场下,秒不再是最低的时间计算单位,在这里,我们的最小时间单位是阿秒,是秒的一亿亿分之一。拍照时,我们不断按相机快门可以记录下物质的运动,那在超快光场的实验室里,我们就拥有一个超级快速的相机快门,记录下原子、分子、电子的运动,了解物质内部发生的全部变化。”

阿秒超快实验站。中国网 王振红摄

综合极端条件实验装置为材料科学、物理学、化学等领域的研究提供前所未有的实验平台。中国科学院物理研究所研究员、装置首席科学家吕力表示,借助装置,科研人员可以开展非常规超导、拓扑物态、新型量子材料与器件等方面的研究工作,并可在物理、材料、化学和生物医学等领域开展超快科学研究,探索极端时空尺度上的物质结构信息和动力学信息,在若干重点领域方向产出一批关键性、原创性、引领性重大科技成果。

开放共享,提升基础研究国际竞争力

物态调控是物理学研究造福人类社会的重要途径。当前,美国、欧洲、日本等发达国家都竞相在极端条件领域投入大量的人力和物力,展开激烈的竞争。美国佛罗里达强磁场实验室、法国格勒诺布尔的尼尔研究所和欧洲强磁场中心、日本东京大学固体所极端条件实验室、德国马普量子光学研究所及核物理研究所等都拥有先进的极端条件实验设施。装置的建成和验收极大提升了我国在物质科学及相关领域的基础研究与应用基础研究综合实力,对推动我国科技进步具有关键作用。

装置采取“边建设、边运行”的模式,自2022年首批实验站对外开放,到2023年全部实验站开放共享,现已进入了常态化运行阶段。目前,装置已经开放课题申请5个批次,批复机时超过35万小时,已提供机时超过20万小时,用户涵盖国内外众多高校和科研机构。依托该装置,科研人员已经取得了若干处于世界领先水平的基础研究成果和示范性技术突破,例如发现分数量子反常霍尔效应、里德堡莫尔激子,在高压诱导发光材料研究等方面取得突破,实现超导量子计算、极高场超导磁体的物性测量系统和无液氦稀释制冷机等关键技术的国产化等。

未来,装置将成为国际科技合作与交流的重要平台,面向全球开放,吸引全球顶尖科学家和团队前来开展合作研究,提升我国在国际科技舞台上的影响力。

通过跨学科的研究团队和项目合作,装置还有望催生新的研究方向和科学问题,开拓新的研究领域,吸引集聚一批顶尖人才和领军人才,培养一批青年人才,稳定一批工程技术人才,为我国极端条件科学研究的持续发展提供坚实的人才保障。

与此同时,装置还将加大开放共享力度,力争在设施建成初期就早出成果、多出成果,并瞄准出好成果、出大成果的目标不断提升装置运行效能。