西藏生态文明高地建设科学路径

中国网/中国发展门户网讯 西藏是全球重要的“生态源”,是维持国家生态安全的重要屏障,是保障中华民族永续发展和示范引领国家生态文明建设的独特高地。中央第七次西藏工作座谈会提出把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地。本文在前期西藏生态安全屏障研究成果基础上,结合新时代青藏高原生态环境保护新使命和新要求,提出西藏生态文明高地的科学内涵和建设路径,制定了西藏生态文明高地建设专项规划。研究成果纳入新时代党的治藏方略,为“打造生态文明高地”国家重大战略提供重要科技支撑,为全球生态文明建设提供可借鉴的中国经验和区域实践案例。

西藏生态文明高地的科学内涵

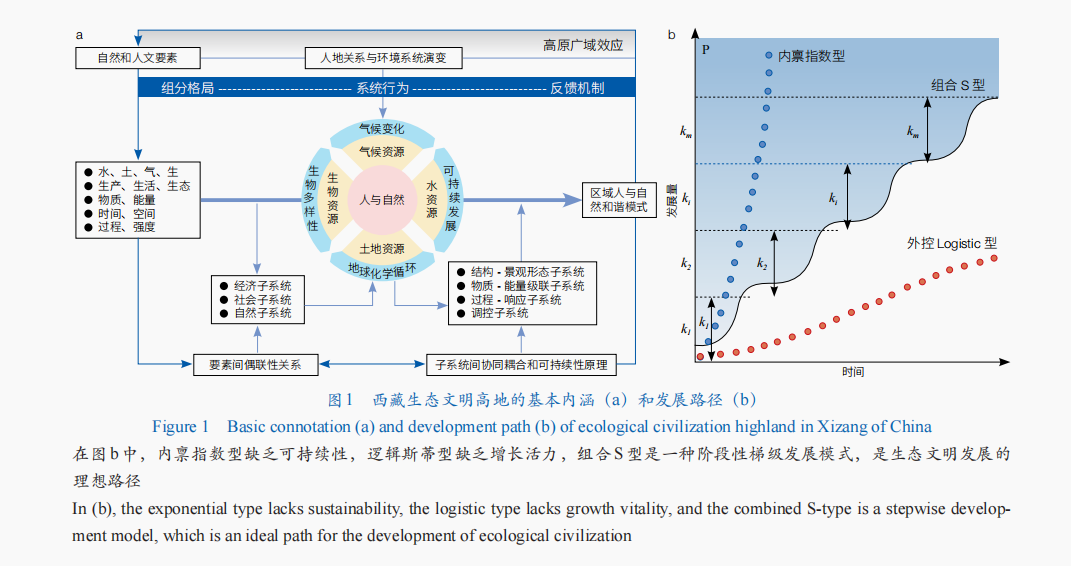

西藏生态文明高地涉及面广,具有多学科交叉、自然和人文交融、理论和实践贯通等特征。迄今,对西藏生态文明高地的科学内涵,尚无统一认识。由于水平所限和认识的局限性,本文试图从不同层面阐释西藏生态文明高地的科学内涵。在科学层面,从空间维度、时间尺度、赋存状态和发展态势予以界定,西藏生态文明高地是重要的国家安全与生态安全屏障、全球特殊的地域单元和地理空间,处于人与自然和谐相处的高级阶段、经济—社会—自然协同的耦合状态,具有良好的可持续发展态势。在政策层面,西藏生态文明高地是具有先天的生态优势和文明底蕴、具有高水平和引领性的生态文明建设目标、具有保障自身乃至周边区域可持续发展的地域单元。在逻辑关系上体现为,以水、土、气、生等自然要素和人口、经济、历史等人文要素间关系为基础,以实现经济、社会、自然子系统协调耦合和可持续性为目标,结合人地关系地域系统的结构、格局、过程及其驱动机制,构建区域人与自然和谐模式并产生广域正效应(图1a)。在具体实践中表现为,综合运用生态经济原理与系统工程方法,通过规划、建设和管理一个特定的地域单元,按照组合S型阶梯式路径发展(图1b),促进区域生态环境保护与经济社会可持续发展之间的协同效应。

西藏生态文明高地建设优势

西藏是重要的国家安全屏障和生态安全屏障,具有独特的战略地位

西藏全区面积120多万平方公里,约占全国陆地面积的1/8,是我国面积第二大省份。西邻克什米尔地区,南与尼泊尔、印度、不丹和缅甸接壤,国境线长达4 000多公里,是我国西南边疆的重要门户和屏障。西藏拥有丰富的陆地生态系统类型和独特的野生动植物种类,是全球山地生物和高寒物种重要的分化与形成中心,有高寒生物自然种质库之称。全区森林覆盖率12.31%,森林蓄积量22.8亿立方米,草原综合植被盖度达47%,66%的天然湿地得到有效保护,50%以上的国土面积纳入生态保护红线范围,绝大多数保护物种的种群数量呈恢复性增长。西藏生态系统原真性、典型性和系统性奠定了生态文明高地建设的自然基础。高寒生态系统水源涵养、土壤保持、防风固沙、生物多样性维持、碳汇等服务功能持续趋好,对我国乃至周边国家和地区的生态安全发挥着屏障作用。

西藏是地球第三极的核心,对我国与东亚地区地理环境格局产生深刻影响

西藏是青藏高原的主体和地球第三极的核心,海拔高于4 500米的区域约占全区面积的80%,被誉为“世界屋脊”。高原隆升奠定了当今中国和亚洲的地形地貌格局,使西风环流分为南北两支。其中,北支环流在极地寒冷气流的作用下加剧了我国西北地区的干旱程度,南支环流则在印度洋暖湿气流作用下使我国东部地区变得湿润,从而造就了我国三大自然区(西北干旱区、东部湿润区、青藏高原寒冷区)的主体构架。高原近地面层及边界层的辐射、感热和潜热作用强烈,“台地”型大范围特殊热力强,迫使西藏成为中国东部夏季洪涝对流云系统的重要源地之一。地势高耸的阻挡作用、分支作用和“抽风”效应,使西藏成为亚洲乃至北半球气候变化的“启动器”和“调节器”。

西藏是“亚洲水塔”,保障了周边国家和地区的水资源安全

西藏广泛分布的冰川、冻土、积雪、湖泊、河流等储存着丰富的淡水资源,保障了周边国家和地区20多亿人的用水安全。青藏高原冰川面积约10万平方公里,是我国现代冰川的主要分布区;多年冻土面积约130万平方公里,是地球中纬度地区多年冻土分布最广的区域;常年积雪面积约30万平方公里,是世界中低纬度稳定的积雪区;湖泊面积约5万平方公里,是我国最大的湖泊分布区。西藏孕育了长江、雅鲁藏布江—布拉马普特拉河、澜沧江—湄公河、怒江—萨尔温江、恒河、印度河等亚洲主要河流,是世界河流发育最集中的地区。高原江河之水是亚洲文明的源泉,滋养着土地和人民,造就了多姿多彩的中华文明和印度文明。

西藏是全球现存的三大洁净区之一,具有可持续发展的先天优势

西藏大部分区域仍处于原生状态,是除南北极之外地球上生态环境质量最好、最洁净的地区之一。全区重点城镇多年空气质量平均优良率达到95%以上,主要河流、湖泊水质达到或优于国家Ⅲ类标准,土壤环境总体处于自然本底状态。西藏净土健康、清洁能源、文化旅游等生态产业具有特色和优势,牦牛出栏率持续提高、青稞等粮食年产量稳定在100万吨以上,水能、太阳能、地热能、风能的技术可开发量达10.6亿千瓦,2022年旅游总收入超400亿元。蓝天、碧水和净土等良好的自然条件为西藏绿色发展提供了坚实的环境基础,生态文明高地建设必将为脆弱生态区实现联合国可持续发展目标提供中国经验。

西藏是生态文化的实践典范,具有引领人与自然和谐共处的全球示范意义

西藏高寒缺氧、自然条件恶劣,各族群众在长期的生产生活中逐步形成了人与自然和谐相处的优良传统,培育了以敬山、敬水、不杀生为主要特征的尊重生命、敬畏自然、亲近自然的生态观,传承了封山蔽泽、自然农耕、休牧轮牧、救助放生等生态文明理念,并在生产生活中创新发展具有民族特色的生态文化。高原传统生态文化与现代生态文明理念在终极目标和实践途径上高度契合,是建立现代生态文明思想体系的重要基础。西藏拥有藏传佛教文化、雅砻文化、康巴文化、象雄文化、茶马古道文化、唐蕃古道文化等丰富的生态文化资源禀赋,是中华民族特色文化保护地,是国家文化建设重要组成部分。独特的神山、圣湖是周边国家和地区人民向往的精神家园,是树立文化自信、增强文化软实力的核心竞争优势。

西藏生态文明高地面临挑战

高原环境强烈变化加剧生态安全风险

西藏自然环境先天脆弱,频繁的地壳活动和强烈的冻融作用,导致地表物质稳定性差,90%以上的高寒生态系统处于极端生境中。高原响应气候变化敏感、增温幅度大,由此引发了一系列生态问题。近50年青藏高原及周边地区的冰川面积退缩了15%,喜马拉雅山脉冰川正以年均10—15米的速度退缩。多年冻土面积减少了16%,活动层以每年3.6—7.5厘米的速率增厚。藏北湖泊水位显著上升,色林错湖域面积较10年前增加了100多平方公里。藏南湖泊、湿地水位下降、盐度增加、面积缩小,多庆错出现干涸。高原灾害风险趋于增加,冰湖溃决、冰崩、泥石流堵江等新型灾害事件凸显,近年来,阿里冰崩和金沙江、雅鲁藏布江特大滑坡,严重威胁人民群众生命财产安全。“亚洲水塔”固液结构变化通过大气圈和水圈产生广域效应,对青藏高原生态安全屏障的结构和功能产生重大影响,对中华民族永续发展构成潜在风险。

新时代西藏高质量发展面临诸多挑战

西藏经济社会发展滞后,仍然是我国经济最落后、最不发达省份之一。西藏各类自然保护区面积达41.22万平方公里,占西藏国土面积的1/3以上,协同推进生态环境保护与经济社会发展的任务艰巨。西藏生产资料分散,产业发展基础薄弱且受规模和交通条件等限制转型升级缓慢。据统计,2022年西藏农畜产品加工业总产值60亿元,旅游收入407.07亿元,清洁能源开发装机容量仅占技术可开发量的1%。高原特色的清洁能源、农牧和旅游等绿色产业规模小、效益不高,对经济发展的支撑作用不够,绿水青山蕴含的金山银山生态价值没有充分挖掘。此外,现有生态补偿政策要素不齐、标准不高、覆盖不全,不能满足生态保护和基本公共服务保障需求,没有真正体现“贡献大者得补偿多”原则。西藏加快经济社会发展、提升各族人民生活水平的任务繁重,今后一个时期仍然是加快基础设施建设、改善民生、巩固国防的关键时期。同时,推进生态安全屏障建设、保护高原生态环境是西藏最大责任,发展与保护的两难问题将长期存在。

西藏生态文明高地基本架构

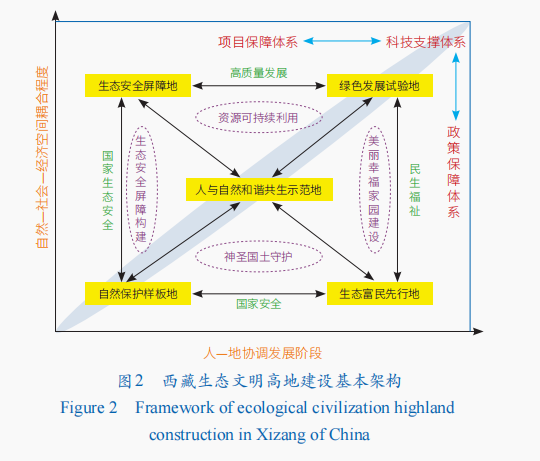

依据自然地域内水土气生组成的地表结构与景观形态,辨析区域人地关系与环境演变规律,优化国土空间布局,提升物质—能量利用效率和级联效应。在深入分析西藏生态文明高地的建设优势和面临挑战的基础上,结合新时代西藏生态环境保护新使命和新要求,构建以生态安全屏障地、人与自然和谐共生示范地、绿色发展试验地、自然保护样板地和生态富民先行地相统筹的西藏生态文明高地建设基本架构,“五个地”建设内容相互联系,各有侧重(图2)。

建设生态安全屏障地

生态安全屏障地以生态系统组成与空间格局为基础,使生态系统结构和功能处于健康状态,为人类生存与发展提供可持续的物质与环境服务,并对周边区域的生态安全起着保障作用。根据植被地带性分异规律,并结合主导生态系统结构与功能相似性、地貌格局与地貌类型相似性、生态环境与经济社会条件组合特征相对一致性和流域单元相对完整性等原则,分区建设以森林为主体的藏东南和藏东屏障区、以灌丛—草地为主体的藏南及喜马拉雅中段屏障区、以草甸—草原—荒漠为主体的藏北高原和藏西山地屏障区(图3)。大力实施生态安全战略,坚持系统施策、重点治理,实施生态修复、国土绿化和净土守护等重大任务,使生态系统结构、功能和环境质量等指标进一步提升,亚洲水塔、气候调节、生物多样性维持等功能明显增强。

建设人与自然和谐共生示范地

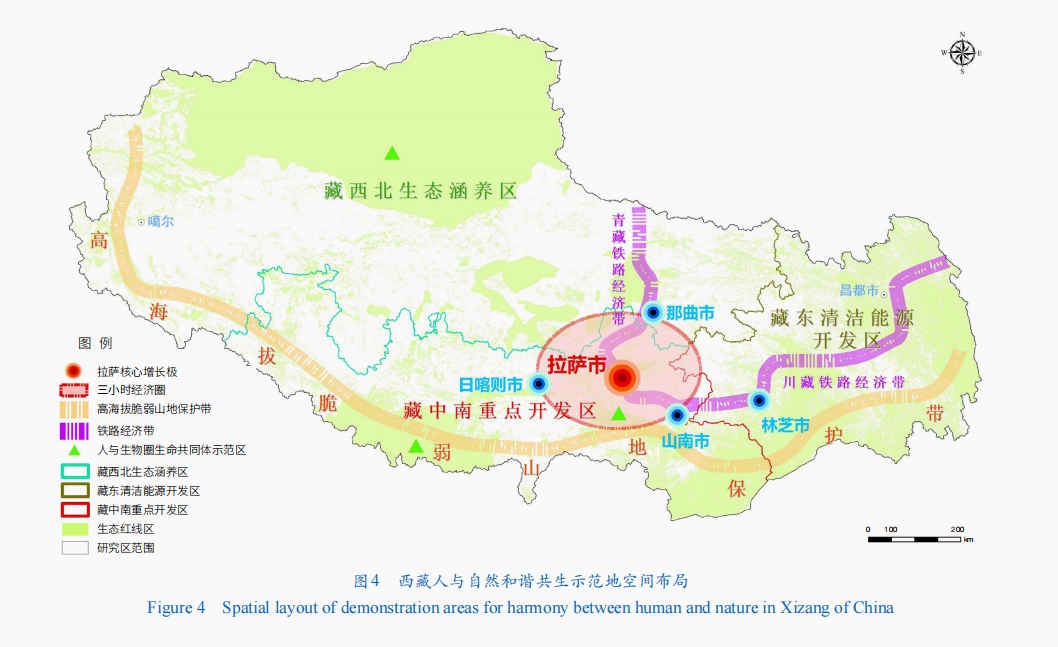

人与自然和谐共生示范地以人地关系协调为基础,使人类活动对生态空间占用性、资源可承载能力和环境合理容量维持在科学范围,生态、生产、生活空间优化且与地域功能相匹配,资源节约、环境友好型社会呈现出对文明发展与演化的显著促进作用。严格落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界3条控制线,实施极高海拔生态脆弱区的生态搬迁,协调高原发展空间与生态空间,构建人与自然和谐共生的空间格局(图4)。加强生物多样性保护与当地社区发展良性互动,打造羌塘高原、雅鲁藏布江中游人与野生动物和谐共生示范点,突显人与黑颈鹤、藏羚羊、野牦牛等野生动物和谐相处、相互依存的生动实践。创建以雅砻文化、象雄文化、康巴文化为代表的国家级生态文化保护实验区,推动文化与生态相辅相成、深度融合。构建和谐人地关系,促进社会、经济、自然系统耦合有序,形成人与自然和谐共生示范,探索可持续发展的创新模式。

建设绿色发展试验地

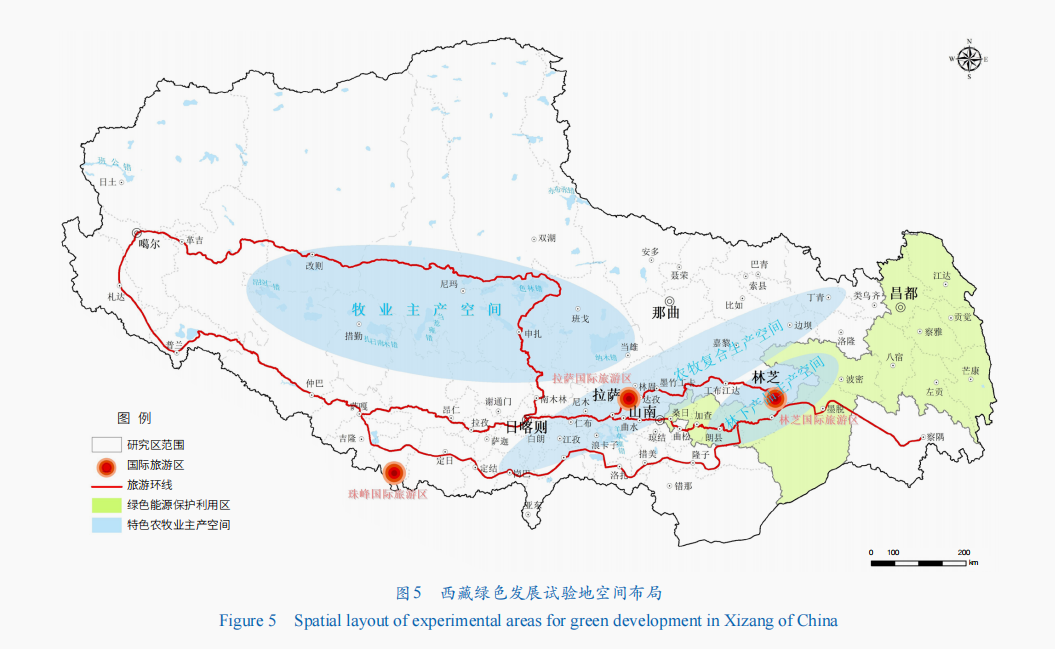

绿色发展试验地以发展为本体、以绿色为约束,协调资源禀赋、生态承载力、环境容量和经济社会发展之间耦合关系,建立高原特色资源可持续利用及其绿色产业化发展路径,形成良好的生态产品价值实现机制和绿色发展模式及示范效应(图5)。发挥西藏土壤环境良好的优势,推进高原现代农牧业进程,打造青稞、牦牛等高原特色农产品生产基地和加工基地,健全农牧业科技服务体系,建设高原特色农产品基地。利用西藏天然能源宝库的优势,科学开发清洁能源,建设国家重要的清洁能源基地,打造可再生能源利用示范区,培育发展“清洁能源+特色产业”,实现能源革命和绿色发展有机结合。以世界顶级的高原高山自然景观和藏文化特色旅游资源为重点,培育地球“第三极”旅游品牌,创建一批国家级生态旅游示范区和绿色旅游示范基地,确保旅游产业发展与生态环境保护更加协调。

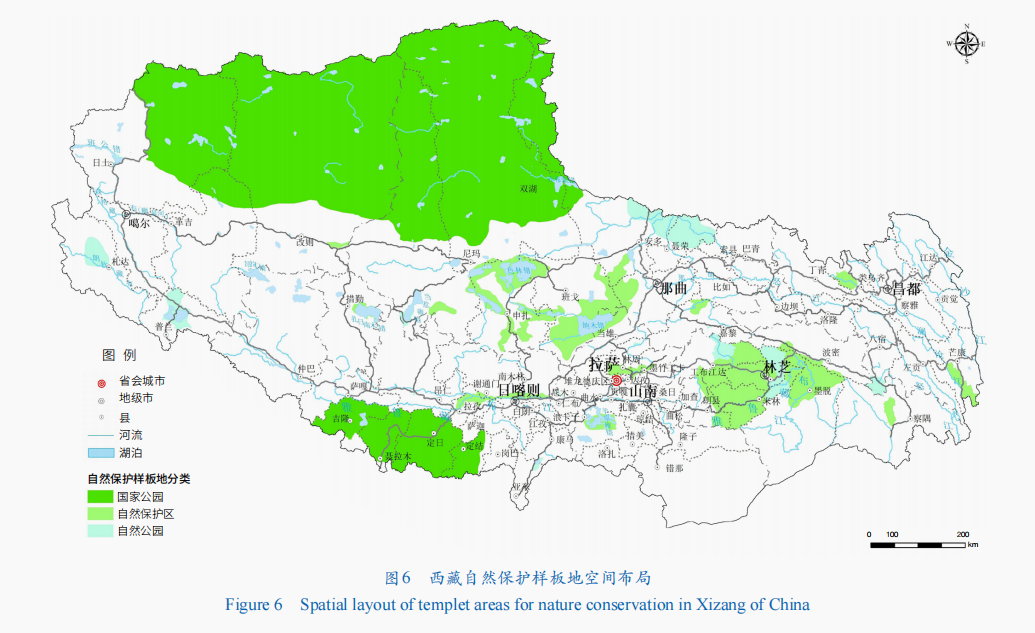

建设自然保护样板地

自然保护样板地依据自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律,以功能定位、生态价值和保护强度为分类标准,建立以国家公园为主体的自然保护地体系。以保护代表全球价值和国家象征意义的高原高寒自然生态系统为目的,充分考虑世界珍稀的野生动植物种群的保护需求,重点建设羌塘、珠穆朗玛峰、纳木错、雅鲁藏布大峡谷、冈仁波齐—玛旁雍错等高原特色国家公园,形成全球集中度最高、覆盖地域最广、以高寒自然生态系统和山地冰冻圈为特色的国家公园群(图6)。规范建设各级各类自然保护区和自然公园,建立健全多元化资金保障制度。科学合理重构西藏自治区自然保护地体系,持续推进全区自然保护地整合优化,形成自然保护地相互联系的自然群落,确保高寒生态系统、栖息地、物种和景观得到全面保护,建成具有世界影响力的自然保护地样板。

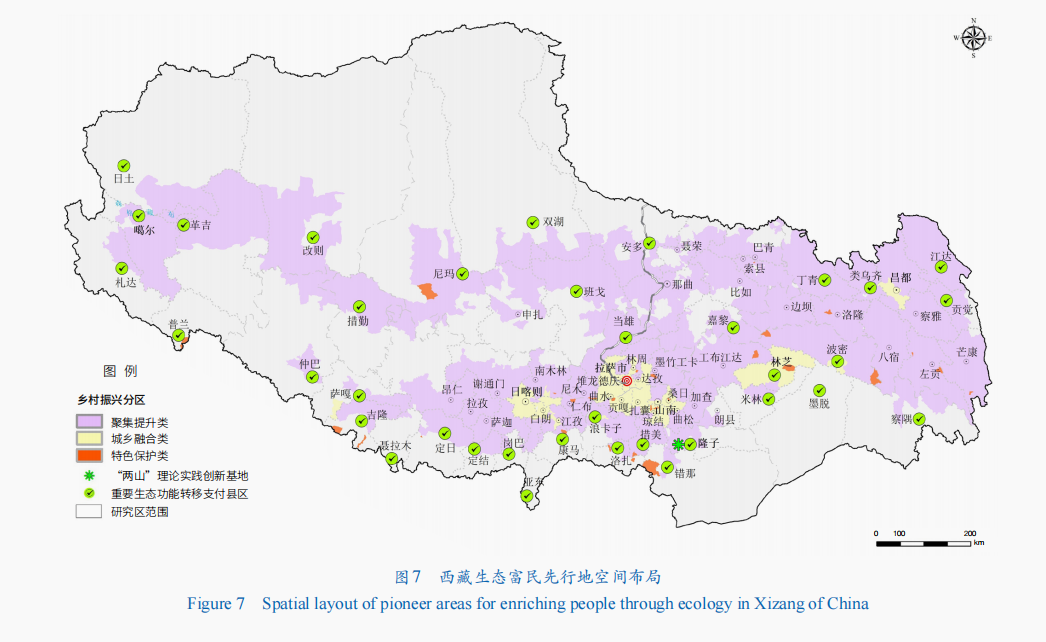

建设生态富民先行地

生态富民先行地以可持续生计为基础,以生态创建、生态补偿、生态振兴为核心,保障群众持续增收,促进生态保护与民生改善相结合,率先打造全国生态富民典范,绘就新时代美丽幸福西藏新画卷。打造具有西藏特色的国家级“两山”基地,守护好西藏的蓝天、碧水、净土,增加生态资产,提高生态产品供给能力,提升群众生态获得感和幸福感。采取以奖代补等方式,探索产业化经营、生态产品质量认证等生态产品可持续经营开发模式,拓展优质生态产品增收、生态价值转化增收、群众劳务增收等新途径,形成人人参与、人人受益的局面,以示范创建带动群众增收致富。开展生态综合补偿试点,健全生态综合补偿制度体系。以促进农牧民共同富裕为出发点和落脚点,实施以生态产业富民、设施改善利民、政策保障为民为重点的生态振兴战略,推进美丽乡村建设、发展乡村生态经济,统筹城乡融合发展(图7)。

科技支撑生态文明高地建设的建议

加大生态文明高地建设领域科技攻关

加强青藏高原地球系统综合集成研究。从科学、哲学与工程学视角,重点关注青藏高原生态安全屏障功能、“亚洲水塔”变化与效应、脆弱区高质量发展路径等科技领域,将整体论与还原论相结合,以自然、人文要素纵向链式变化过程与机理、子系统的横向的网状协调关系、区域复合系统健康测度为研究主线,深化高原生态系统功能与驱动力、人地系统耦合关系、人文进化过程与脆弱环境融合机理、可持续发展状态识别等科学问题的认识。

加强生态文明高地建设关键技术研发。加强生态文明高地建设技术体系、生态安全屏障生态工程成效评估、高原绿色发展途径与对策、自然保护地体系与国家公园、生态资产与生态补偿等方面的研究,强化以流域为单位的生态保护修复技术集成研究。以生态保护与社会经济发展融贯机制为重点,研究高原人地系统、生态文化与社会构型关系,集成人与自然和谐共生的有效模式。

构建生态文明高地建设科技支撑平台

建设生态文明高地科技创新平台。充分发挥区内外高等院校、科研院所及企业的科技资源优势,构建生态文明高地建设科技支撑平台。支持在藏高校和科研院所培育建设与生态文明建设密切相关的优势学科专业、重点实验室,鼓励区外知名科研院所在西藏设立分支机构。灵活引进一批生态文明建设领域的科技领军人才和高层次创新人才,着力培养扎根高原的科技人才。

建设生态文明高地综合监测中心。加强监测体系空间布局的前瞻性和针对性,逐步建立涵盖重要生态类型区、关键功能区和前沿科学问题的监测体系。整合生态环境、气象、水文等自然要素和人口、经济等人文要素的监测资源,形成跨部门跨学科的综合监测、协同监测和常态化监测。推进监测数据的合理共享,定期开展以监测数据为基础的西藏生态文明高地建设成效科学评估。

强化生态文明高地建设科技成果转化

加强科技成果的转化应用。充分运用青藏高原科学考察的研究成果,特别是借助高原环境变化机理、气候变化应对、资源环境承载力、灾害风险、绿色发展途径等方面成果,强化生态文明高地建设的科学决策。推动青藏高原生态环境保护科技成果转化基地建设,从科技研发的投入规模和渠道、科技成果转化的方式和场所等多方面协同激发科技支撑生态文明高地建设的活力和能力。

加大生态文明高地建设科学普及。积极搭建科技成果科普宣介平台,加强青藏高原生态保护宣传教育和科学普及,传播生态文明理念,倡导绿色低碳生活方式,提高全民生态文明素养。加强生态文明建设的教育培训,将科普工作与科技研发、技术推广、技能培训等有机结合,提高领导干部、基层队伍、企业员工等的科学素质,充分发挥科普对科技成果转化的促进作用。

(作者:王小丹、张建新、魏达、赵慧、洪江涛、梁钰凌、祁亚辉、袁正蓉,中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所;编审:杨柳春;《中国科学院院刊》供稿)