工业丝状真菌生物制造的现状和展望

中国网/中国发展门户网讯 生物制造以工业生物技术为核心,融合了合成生物技术、过程工程技术,致力于目标产品的生物加工过程。近年来,随着合成生物底层技术、关键核心技术的不断突破,生物制造在工业制造领域的重要性日益凸显,成为推动产业创新和转型升级的重要力量。全球主要经济体如美国、欧盟、英国、日本和加拿大等都积极制定了新的生物制造发展路线图和行动计划。我国也在2023年中央经济工作会议及2024年《政府工作报告》中将生物制造定位为生物经济战略性新兴产业发展方向,重点推动其在生物制药、生物材料和生物能源等重点领域的发展,促进产业的绿色升级和经济的高质量发展。

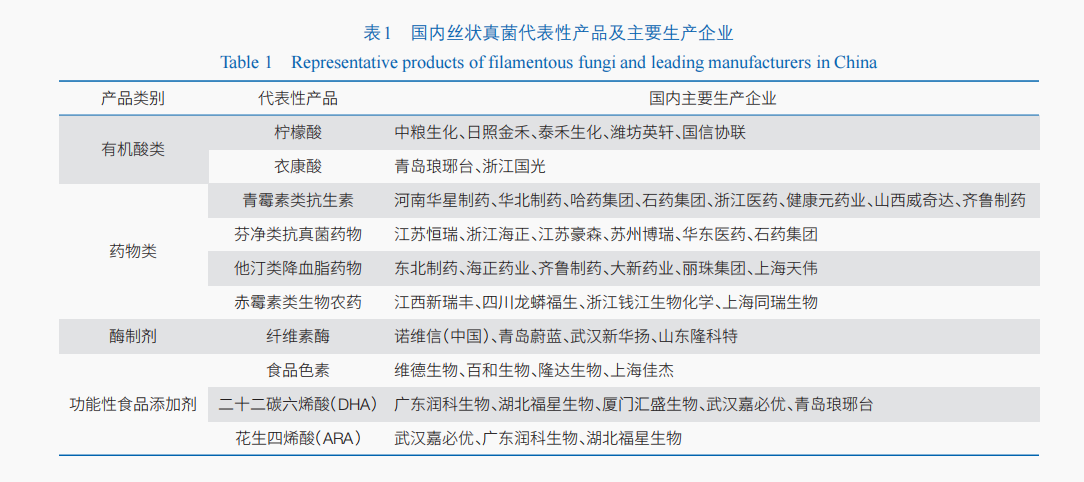

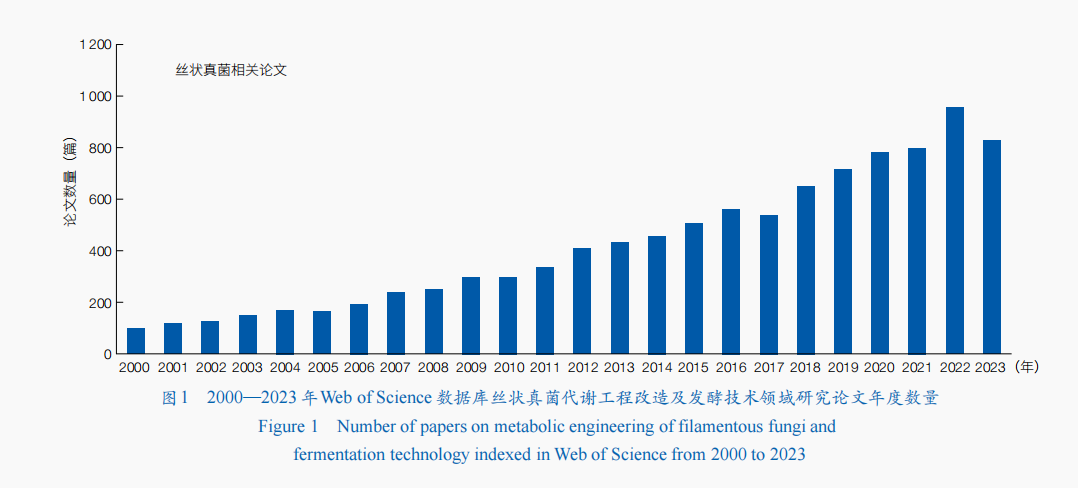

丝状真菌(filamentous fungi)在生物制造领域扮演着举足轻重的角色,合成了众多与人类生活密切相关的重要产物(表1)。长期的工业化生产应用实践,展示了工业丝状真菌具有强大的天然产物和酶蛋白合成能力,以及高产量、高转化率和高生产强度的工业发酵优势。在Web of Science数据库中检索发现(图1),2000—2023年涉及丝状真菌生物合成、代谢工程改造及发酵工艺优化等方向的研究论文数量呈现逐年递增趋势。这一趋势不仅揭示了丝状真菌在生物制造领域的研究热度不断上升,也展现了其在生物制造应用的潜力和重要性。

测序技术的发展极大推动了大量不同种属的真菌基因组测序,截至2024年11月,NCBI、JGI和FungiDB等数据库中已收录超过6 000种真菌基因组序列,超过2 000个基因组有相关注释信息。多组学技术、基因重组及CRISPR/Cas9基因编辑技术的发展,为真菌生理生化、合成机制解析,以及细胞工厂的理性改造等方面提供了重要的技术手段。通过不断优化、引进和开发高效使能技术,提升了丝状真菌的遗传改造能力,从而在工业菌株理性改造和新型细胞工厂构建方面取得重要进展。本文对典型工业丝状真菌在重要化学品的合成及细胞工厂构建的最新进展进行了综述,并对丝状真菌在生物制造领域应用前景进行了展望。

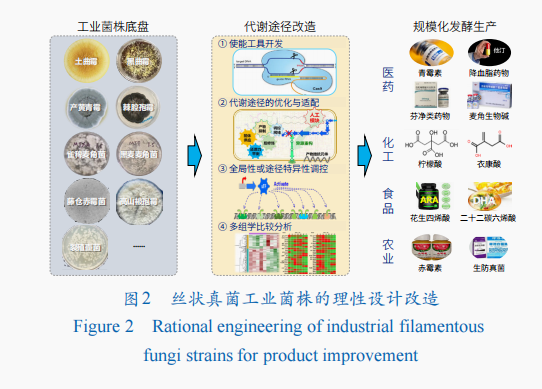

丝状真菌工业菌株的理性设计改造

企业通过长期的诱变选育,获得了一系列高产的丝状真菌工业菌株,应用于医药化学品、大宗化学品、工业酶制剂和食品色素等不同类型产品的商业化生产。尽管如此,传统的诱变选育方法存在工作量大、缺乏针对性、提升空间有限等制约因素,难以实现大的突破。相比之下,基于合成机制与系统生物学指导的代谢工程改造策略具有很好的靶向性和高效性,在合成途径设计、目标产物合成及副产物消除等方面更具优势。近年来,我国工业丝状真菌理性改造研究取得了关键技术突破和产业化应用,有效推动了现有产品生产技术的提质增效(图2)。

医药化学品生产菌株的理性改造

丝状真菌卓越的次级代谢产物合成能力推动了多个重要医药、农药产品的创制,如青霉素/头孢类抗生素、他汀类降血脂药物、棘白菌素类抗真菌药物、免疫抑制剂霉酚酸、麦角生物碱类等重要药物,以及植物生长刺激素赤霉素等。近年来,这些重要医药化学品生物合成途径及深层调控机制受到了科研人员的广泛关注,为工业菌株改造策略开发和技术创新提供了重要依据。这些技术进步将有助于提高我国相关企业的国际竞争力,减轻患者的用药负担。

辛伐他汀是最重要的降血脂药物之一,2023年辛伐他汀全球销售额达55亿美元。目前,工业上主要采用生物-化工两阶段生产,首先是土曲霉发酵生产洛伐他汀,然后碱水解处理生成莫纳可林J,进一步通过催化合成辛伐他汀。然而,莫纳可林J制备的碱水解工艺生产效率较低、环境污染严重,增加了企业的环保压力和生产成本。本文作者研究团队通过内源合成途径理性优化、异源元件高效重构及特异性调控改造策略,将洛伐他汀工业生产土曲霉菌株改造成了高效的莫纳可林J生产菌株,构建了土曲霉一步发酵生产莫纳可林J的新工艺。该工作简化了辛伐他汀生产工艺,并打通了全生物合成技术路线,已经与浙江海正药业达成技术转让。

棘白菌素类抗真菌药物是治疗深部真菌感染的一线临床用药,包括卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净和雷扎芬净,生产过程面临产量低、副产物多、分离纯化困难等难题。针对企业提出的技术需求,本文作者研究团队将药物合成机制从合成途径层面延伸至深层次的调控机制,发现了米卡芬净前体FR901379生物合成的跨基因簇协同调控机制,并提出特异性调控改造策略。结合传统的合成途径改造和发酵工艺优化使产量从0.3 g/L提高至4.0 g/L,显著高于现有工业生产水平。该技术已经与企业达成合作并完成了2 t罐放大验证,相似的策略同样成功应用于卡泊芬净和阿尼芬净前体的工业菌株理性改造。

赤霉素是重要的植物生长调节剂,能有效促进植物种子萌发、下胚轴伸长、开花时间和果实发育等多个过程,对于农业增产丰收至关重要。赤霉素工业菌株藤仓赤霉菌存在发酵产量低、稳定性差、发酵组分复杂等问题,导致生产成本过高、品控难度较大。通过对菌株代谢网络的深度理解有助于进一步开发菌株生产潜力,南京师范大学黄和团队基于全基因组代谢模型,预测并开发多种代谢工程策略强化转录因子、前体供应、电子传递链,并提高限速酶催化活力,消除多种副产物,极大提高了赤霉素的生产水平。该技术已应用于江西新瑞丰生化股份有限公司赤霉素的工业化生产,显著提升了企业的经济效益和市场竞争力。

有机酸生产菌株的理性改造

除了合成次级代谢产物之外,工业丝状真菌也展现出强大的初级代谢能力,被应用于有机酸的生产,如柠檬酸、衣康酸等。目前工业生产中,柠檬酸、衣康酸的糖酸转化率已接近理论转化率,传统代谢工程改造难以进一步提高其产量和糖酸转化率,系统性分析宏观发酵过程,结合分子、多组学等微观层面信息,增强工业菌株的抗逆性、鲁棒性,可以提升生产强度及时空产率;同时,进一步拓展底物谱,构建非粮生物质的利用途径,有望降低有机酸发酵成本。

柠檬酸是目前全球需求量最大的发酵单品,广泛应用于食品医药和轻工等行业,预计2030年全球产值有望达到1 600亿元。中国是世界上最大的柠檬酸生产国,年产量高达约150万—200万 t,主要生产企业包括潍坊英轩、山东柠檬生化、日照金禾集团、国信协联、莱芜泰禾生化、中粮生物科技等。在实际生产中,长期诱变筛选和发酵工艺优化,获得了高产量及产率的工业菌株。然而,目前发酵糖酸转化率已接近阈值,传统的策略难以实现进一步的提升。通过扰动菌株初级代谢通路,促使代谢流进入三羧酸循环,为柠檬酸产量提高提供了新思路。天津科技大学王德培团队通过抑制尿苷/嘧啶的合成扰动细胞生长,增强糖酵解的通量从而提高了黑曲霉中柠檬酸的生产水平。此外,天津科技大学刘浩团队通过强化胞质磷酸转酮酶-磷酸转乙酰酶途径,增强乙酰辅酶A供应,提高了柠檬酸的发酵水平。未来,进一步结合多组学信息、全基因组代谢模型及发酵过程多尺度优化,系统地理解柠檬酸发酵过程,并开发利用廉价底物的代谢途径,有望进一步降低柠檬酸的工业发酵成本。

衣康酸是一种C5不饱和二元有机酸,广泛应用于化工、材料及医药等领域,被美国能源部列为最具应用前景的生物基平台化合物之一。目前,衣康酸全球年产量约8万—10万 t,我国是最大生产国和出口国。然而,衣康酸合成及诱导机制尚未明确,导致菌株的代谢工程改造缺乏系统性的指导,从基因和酶学层面深入解析衣康酸的高产机制,将成为工业菌株理性改造突破的关键。本文作者研究团队从衣康酸工业生产菌株出发,基于多组学信息反馈,系统优化了糖酵解、三羧酸循环、衣康酸的合成与分泌等关键节点,成功将衣康酸产量从80.5 g/L提高到88.1 g/L,并且缩短了发酵周期,提高其生产的时空产率。为了扩大底物利用范围,本文作者研究团队在土曲霉中表达了黑曲霉的糖化酶,使得土曲霉能够直接利用淀粉液化液为碳源,衣康酸产量与以葡萄糖为底物的发酵水平接近,为降低衣康酸发酵生产成本提供了可能性。

多不饱和脂肪酸生产菌株的理性改造

多不饱和脂肪酸(PUFA),如花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)等,因其营养价值和独特的生理功能受到广泛关注。随着合成生物技术的发展,以高山被孢霉和裂殖壶菌为代表的产油真菌成为膳食多不饱和脂肪酸的重要来源。叶超等基于构建的基因组规模代谢模型,证实了苹果酸酶是还原型辅酶Ⅱ(NADPH)的重要来源,结合多组学分析筛选到了脂质合成过程中关键酶—脂肪酸合酶和甘油二酯酰基转移酶,开发“推拉模块策略”调控前体供应,使得高山被孢霉ARA产量较出发菌株提高了5倍,达到4.4 g/L。

DHA工业生产菌株裂殖壶菌在发酵过程中存在生长不稳定、细胞活力不高、油脂含量及质量不高、代谢难以调控等难题,中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔球团队通过弱化竞争途径、增加脂肪酸合成的前体、强化脂肪酸的贮存途径等策略,获得了合成高纯度DHA的裂殖壶菌细胞工厂,DHA含量达到331 mg/g,占总油脂的61%。南京师范大学黄和团队替换了负责合成DHA的聚酮合酶(PKS)中的酰基转移结构域,实现了DHA和二十碳五烯酸(EPA)共生产,进一步激活不依赖钴胺素的甲硫氨酸合酶,同时提高了EPA和DHA合成,产量分别为2.25 g/L和9.59 g/L。深入了解PUFA生物合成途径及关键调控方式,探究工业菌株中多不饱和脂肪酸的碳流变化,能够为下一步代谢工程改造提供靶点。

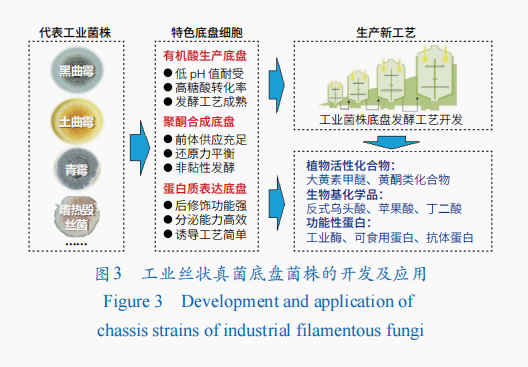

工业丝状真菌底盘菌株的开发及应用

工业丝状真菌,如黑曲霉、土曲霉、青霉菌、嗜热毁丝菌、里氏木霉等,凭借其在长期工业化生产中的卓越表现,展现了强大的初级代谢和次级代谢产物的合成能力,同时还具备了成熟的工业发酵体系。因此,以丝状真菌作为底盘构建的细胞工厂,不仅展现出高效合成潜力,而且在工程放大方面技术风险相对较低,更具备良好的规模化生产前景。近年来,非模式丝状真菌底盘细胞也开始受到关注,并成功应用于植物源天然产物、生物基化学品和功能性蛋白等产品的微生物制造(图3)。

丝状真菌细胞工厂合成植物活性聚酮化合物

植物天然产物及其衍生物是药物的重要来源,包括熟知的黄酮、蒽醌等活性化合物。然而,植物生长周期长、提取过程烦琐,因此微生物合成技术的开发受到广泛关注。相较于大肠杆菌和酵母等模式底盘细胞,他汀工业生产菌株具有强大的聚酮合成能力,以及适合大规模发酵的抗逆性和非黏性菌丝形态,将其开发成高产聚酮的特色底盘细胞,应用于蒽醌和黄酮类等植物源聚酮化合物的高效合成,将具有很好的工业化优势。

大黄素甲醚作为一种植物源蒽醌类生物农药,用于植物白粉病、霜霉病、灰霉病和炭疽病等植物病害的防治,传统上主要从中药大黄中提取获得。本文作者研究团队以产洛伐他汀工业土曲霉作为底盘细胞,通过内源途径激活实现了蒽醌的高效合成,以及通过阐明蒽醌开环机制指导合成途径理性改造,从而实现关键中间体大黄素的高效积累。进一步采取多种策略成功挖掘到大黄素-3-羟基-O-甲基转移酶元件,并在产大黄素菌株中进行适配性异源重构,成功构建了高效合成大黄素甲醚的土曲霉细胞工厂,在百升罐中产量达到6.3 g/L。该技术首次实现了植物源杀菌剂大黄素甲醚的微生物高效合成,实现生产方式从传统植物提取的农业模式到现代微生物发酵工业模式的技术革新。

黄酮是一类广泛存在于植物中的活性天然产物,在功能性食品和医药等领域具有重要的应用价值,是合成生物技术开发的重要目标。近年来,已经在酵母等模式微生物中实现了多种重要植物黄酮合成途径的异源重构,仍然面临着植物途径与微生物底盘的适配性问题,挖掘微生物来源的黄酮合成途径是解决问题的可行方案。中国科学院微生物研究所尹文兵团队在无花果拟盘多毛孢菌中鉴定了新颖的查耳酮合酶,该酶属于非核糖体肽合成酶—聚酮合酶(NRPS-PKS),其催化机制显著区别于植物中的Ⅲ型PKS查耳酮合酶。与此同时,本文作者研究团队在亮白曲霉中也发现了相似的NRPS-PKS类型查耳酮合酶及完整的真菌黄酮合成基因簇,通过异源重构在米曲霉中实现了乔松素和白杨素等多种黄酮化合物的生物合成。上述发现不仅丰富了自然界中黄酮合成途径的多样性,也为利用真菌生产黄酮类化合物提供了新的路径。

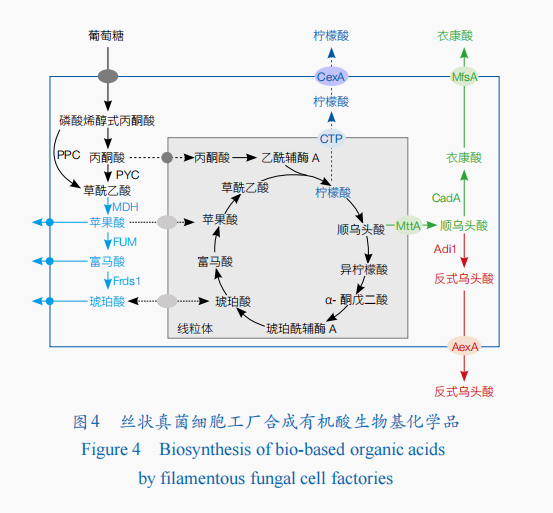

丝状真菌细胞工厂合成有机酸生物基化学品

土曲霉、黑曲霉等有机酸工业生产菌株,不仅具有强大高效的中心碳代谢能力和有机酸分泌能力,还在工业生产过程中展现出耐酸、耐高温等优良抗逆特性。这些特性使得它们能够成为理想的有机酸化学品高效合成底盘细胞,在开发有机酸绿色生物制造技术过程中发挥重要作用(图4)。

反式乌头酸是一种六碳不饱和三元羧酸,独特的化学结构使其在生物农药、生物基材料和食品领域具有很好的应用价值,入选了美国能源部遴选的30种具有应用潜力的生物基平台化合物清单。然而,由于缺乏规模化生产途径阻碍了反式乌头酸的下游应用开发。本文作者研究团队以低pH值耐受的衣康酸工业菌株为底盘,构建了产反式乌头酸土曲霉细胞工厂,并在20 t罐中完成发酵工艺开发,建立了国际首条反式乌头酸的微生物绿色制造生产示范线,推动了反式乌头酸在杀线虫生物农药中的应用。针对全球数百万t石油基邻苯类增塑剂因健康危害亟待被替代而又无法替代的产业“卡脖子”困境,研究团队以反式乌头酸为原料开发了新型生物基增塑剂反式乌头酸酯,建成了全链条技术贯通的生产示范线。与市场上主流增塑剂进行全面性能对比,反式乌头酸三丁酯等产品具有安全环保、高效增塑和长效稳定的优势,有望在一定程度上替代传统的石油基邻苯类增塑剂,为突破塑料行业的发展瓶颈提供了新的解决方案。

黑曲霉作为柠檬酸的工业化生产菌株,凭借其优异的耐酸性能、高生产强度、安全性及对廉价碳源的高效利用等,被认为是合成三羧酸循环中有机酸的理想工业底盘。天津科技大学刘浩团队基于自主筛选的黑曲霉底盘,成功构建了高效合成苹果酸的黑曲霉菌株,进一步通过转运蛋白鉴定与强化、还原力平衡调控、提升菌株抗逆性,苹果酸的产量达到了201.1 g/L,糖酸转化率为1.64 mol/mol,该技术已在昊禾生物科技(常州)有限公司完成了百t级发酵生产示范。通过对黑曲霉全基因组代谢模型预测,对琥珀酸合成代谢网络进行了系统分析,通过强化还原力供应、产物转运,使得黑曲霉以糖蜜为原料生产琥珀酸的产量达到23 g/L,对利用非粮生物质生产有机酸进行了探索性评估。

在非粮生物质利用方面嗜热毁丝菌具有独特优势,作为一种耐高温(45℃—50℃)的工业丝状真菌,具备快速降解纤维素和高产纤维素酶的能力。中国科学院天津工业生物技术研究所田朝光团队利用嗜热毁丝菌为底盘,通过代谢工程改造强化还原性三羧酸循环(rTCA)途径及苹果酸转运,实现了利用玉米芯生物质为碳源,苹果酸产量达到181 g/L,糖酸转化率为0.99 g/g,开发了高温条件下利用可再生纤维素生物质合成大宗化学品的嗜热毁丝菌细胞工厂,为多种有机酸化学品的绿色生物制造技术开发提供新的选择方案。

丝状真菌底盘合成功能性蛋白质的应用

丝状真菌具有强大的蛋白质折叠、翻译后修饰和分泌能力,以及易于诱导及大规模发酵技术成熟等优势,商业化生产了糖化酶、纤维素酶、漆酶、植酸酶、蛋白酶、酯酶和葡糖氧化酶等非常重要的核心工业酶制剂,成为酶制剂产能最大的一类工业微生物。目前,工业化应用成熟工业菌株主要来源于曲霉属、木霉属和青霉属,其中黑曲霉、里氏木霉、米曲霉和产黄青霉被认定为食品安全菌株,具有更广泛的应用前景。随着合成生物技术的快速发展,丝状真菌的应用已经从传统的工业酶制剂等蛋白质产品拓展到了食品替代蛋白、抗体等产品合成领域。江西富祥药业有限公司与江南大学联合开发了短柄镰刀菌底盘发酵生产微生物蛋白关键技术,并成功实现了工业化生产,年产能达1 200 t。此外,美国Dyadic 国际公司利用嗜热毁丝霉开发了C1蛋白质生产平台,实现了抗体蛋白人流感疫苗和新冠病毒刺突蛋白疫苗的高效生产。医药和食品是现代生物制造的重要应用场景,这些工作展示了丝状真菌在酶制剂之外的蛋白质产品生产方面同样具有挖掘潜力。

展望与建议

凭借强大的初级代谢和次级代谢合成能力,工业丝状真菌在合成特定类型化合物方面具有独特优势。更重要的是,工业丝状真菌具有适合大规模生产的优异性能和成熟产业基础,技术的工程化放大风险相对较小,从而使得产业化落地更具可行性和可靠性。然而,为了进一步推进丝状真菌产业的发展,需要加强使能技术开发、认识深层高产机制及探究共性问题等基础方面的研究,同时也需要从企业、市场、政策等方面思考进一步推进丝状真菌在生物制造中的应用。

开发丝状真菌特色使能技术

虽然目前CRISPR/Cas的基因编辑技术已在多种丝状真菌中实现了应用,然而,其仍然面临筛选标记受限、编辑效率不高、存在脱靶效应及纯合转化子难分离等挑战。研究丝状真菌产生不同细胞核分布类型的机制、细胞周期对基因编辑效率的影响,能够指导高质量原生质体制备技术;优化Cas蛋白的表达策略,实现可控的高效功能性表达,从而在提高编辑效率的同时降低基因毒性和脱靶效应;进一步优化体外核糖核蛋白(RNPs)技术,提高Cas蛋白、sgRNA和donorDNA的膜穿透率及细胞核精准递送效率;除此之外,结合丝状真菌的基因组遗传特征,开发真菌特色的新型CRISPR系统,如Fanzor系统或CRISPR-转座子系统,以实现更高效的多基因编辑,支撑更多代谢工程改造策略的开发与应用。

深入研究丝状真菌中共性的关键科学问题

目前,丝状真菌研究主要集中在基因编辑技术开发及产物途径解析等方面,但对于丝状真菌共性难题的研究还不够深入,严重制约了合成生物技术的发展。工业生产中遇到的技术困境需要从基础科学研究中寻求突破,包括真菌孢子发育形成机制与工业孢子批量制种难题,菌丝形态发育调控与非黏性发酵工艺,全基因组代谢模型与精准的发酵过程多尺度优化。对上述关键科学问题的系统性探索,能够加深对丝状真菌生理代谢与发育的认识,更精准地为后续菌株理性改造提供关键靶点,解决制种、产物靶向合成和形态控制等共性的生产技术难题。

强化非粮生物质资源的利用

非粮生物质资源的开发利用,不仅能够有效缓解对传统粮食资源的压力,还能促进资源的可再生循环利用。然而,非粮生物质利用面临着原材料难处理、糖化和发酵转化效率低、综合成本控制难度大等难题,丝状真菌因其强大的生物质降解能力和抗逆性等,在非粮生物质利用中展现出巨大潜力。应用合成生物学技术重构生物质利用途径,开发高效的非粮生物质转化技术和处理工艺,能够提升工业丝状真菌生物质的利用效率。进一步探索非粮生物质糖化和发酵新工艺,以及生物基材料和化学品的新生产途径,不仅能够实现非粮生物质对传统的发酵底物的替代,如糖和淀粉等,进一步降低发酵成本,实现降本增效,还能够有效解决与人争粮的问题,为国家粮食安全战略提供有力支撑。

(作者:杜志强、门萍、张璇、黄雪年、吕雪峰,中国科学院青岛生物能源与过程研究所 青岛新能源山东省实验室 山东能源研究院;周宇,中国科学院青岛生物能源与过程研究所青岛新能源山东省实验室 山东能源研究院 济南大学智能材料与工程研究院。《中国科学院院刊》供稿)