我国生物制造底盘菌种现状、问题及对策

中国网/中国发展门户网讯 底盘菌种是生物制造产业的核心要素和发展基石。在生物制造过程中,底盘菌种作为生物合成与转化的载体,通过其独特的代谢途径和高效的生物合成能力,将原料转化为各类生物产品。无论是生产药物、化学品,还是开发新型生物材料都离不开底盘菌种的支撑。底盘菌种性能直接关系到产品的质量和成本,掌握了先进的底盘菌种就掌握了生物制造产业的核心竞争力,对提升创新链、产业链和价值链竞争力至关重要。发达国家通过聚焦开发优异的底盘菌种,配合完善的专利布局,牢牢掌握高附加值和高利润部分,处于生物制造价值链的顶端,在激烈的市场竞争中处于有利地位。

国内外底盘菌种现状

底盘菌种研发的历史经历上百年时间,积淀下一批性能优异、各具特色的底盘菌种,促进了学术和生物制造的蓬勃发展。近年来,也有越来越多的新型底盘菌种被开发出来。

常见底盘菌种

生物制造常用底盘菌种包括大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、谷氨酸棒杆菌、恶臭假单胞菌、酿酒酵母、链霉菌等,这些底盘菌种经过不断优化开发,基础工具和方法非常成熟,广泛应用于许多化合物合成研究和生产制造。这些常用底盘菌种最早研究的国家主要为德国、法国、美国、日本、英国等,中国起步较晚。

大肠杆菌(Esherichia coli):德国科学家特奥多尔·埃舍里希(Theodor Escherich)在1885年首次发现大肠杆菌。大肠杆菌研究历史悠久,遗传背景清晰,可用于生产有机醇、氨基酸、有机酸、有机胺、维生素、天然产物、聚羟基脂肪酸酯、L-丙氨酸、L-赖氨酸、L-苏氨酸、1,3-丙二醇、D-乳酸、丁二酸、戊二胺等大宗化学品。

枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis):最早由德国科学家费迪南德·科恩(Ferdinand Cohn)于1872年发现,它广泛存在于土壤、植物及动物消化道等多种环境中,对其研究已超过100年。枯草芽孢杆菌作为优秀的工业生产菌株,广泛应用于蛋白酶、纤维素酶、淀粉酶、畜牧业酶、维生素、饲料添加剂、功能糖、保健品原料、有机酸丙酸、乳酸和草酸等产品的生物合成。

谷氨酸棒杆菌(Corynebacterium glutamicum):20世纪50年代中期,日本科学家Kinoshita及其同事最早发现谷氨酸棒状杆菌能天然合成L-谷氨酸。目前,谷氨酸棒杆菌广泛用于氨基酸、氨基酸衍生物、有机酸、短链醇、芳香族化合物、多酚、萜类化合物等合成。谷氨酸棒杆菌合成的氨基酸衍生物种类非常多,包括1,4-二氨基丁烷、1,5-二氨基戊烷、戊二酸、5-氨基酮戊酸、L-哌可酸、4-氨基-1-丁醇和5-氨基酮戊酸,以及保健品和药品的原料四氢嘧啶、L-茶氨酸和γ-氨基丁酸,展现了其在生物制造领域的广泛潜力和应用前景。

恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida):20世纪60年代,日本科学家最早发现假单胞菌在生物降解外源化学物方面的潜力,后续逐渐拓展到中长链聚羟基脂肪酸酯、藻酸盐、顺式,顺式-粘康酸、己二酸与尼龙66、2,5-呋喃二甲酸、芳香族化合物、鼠李糖脂、萜类化合物、聚酮类与非核糖体肽、重组蛋白等的生产中。恶臭假单胞菌作为产电微生物的生物电化学系统为解决环境和能源挑战提供了新的机遇。

乳酸杆菌(Lactobacillus):1900年由奥地利医生莫罗从人类胃肠道中分离出来,是一种具有重要商业价值的益生菌。乳杆菌长期以来一直是发酵食品的重要成分,许多目前使用的益生菌都源自乳杆菌属,它不仅能延长食品保质期(如将牛奶制成酸奶或奶酪),还能在以益生菌食品和补充剂的形式被摄入时改善健康等。

链霉菌(Streptomyces):1916年由美国科学家Waksman和德国科学家Henrici从土壤中发现,于1943年提出建立链霉菌科。链霉菌广泛用于生产多种抗生素如青霉素、链霉素、红霉素等,工具酶如淀粉酶、几丁质酶、纤维素酶、角蛋白酶、果胶酶、木聚糖酶等胞外水解酶;链霉菌合成的次级代谢产物如抗菌剂红霉素、四环素、利福霉素、杀念菌素、雷帕霉素等在医药、农业、畜牧业和工业领域也产生了巨大的经济价值。

酿酒酵母(Saccharymyces serevisiae):19世纪,法国科学家Pasteur首先证明酿酒酵母在发酵过程中的关键作用,随后开始大范围使用。酿酒酵母在食品工业中广泛应用于酿造酒类、发酵面包等传统食品;同时,在生物医药领域也是生产疫苗、重组蛋白药物等生物制品的关键宿主细胞。

青霉菌(Penicillium):1928年,英国伦敦大学圣玛莉医学院细菌学教授Alexander Fleming在实验室中发现青霉菌具有杀菌作用,青霉菌目前已用于生产青霉素、灰黄霉素、苹果霉素等、葡萄糖酸、柠檬酸、抗坏血酸等。

其他底盘菌种还包括毕赤酵母、醋酸杆菌、双歧杆菌、蓝细菌、根霉和毛霉等,在此不一一列举。

新型底盘菌种

近年来,世界各国非常重视新型底盘菌种开发,许多具备特殊性能优势的底盘菌种被开发出来,并应用到生物制造中。

产乙醇梭菌(Clostridium autoethanogenum):一种严格厌氧革兰氏阳性细菌,比利时科学家Jamal Abrini及其同事于1994年首次从兔粪中分离出来,它可以以一氧化碳为唯一碳源和能源合成乙醇。乙醇梭菌是一种新型的水产饲料蛋白质来源,其粗蛋白含量为80%—89%,在水产饲料中具有广阔的应用前景,有潜力在不牺牲特定水产养殖物种生长性能和免疫反应的情况下,实现鱼粉的完全替代。

需钠弧菌(Vibrio natriegens):一种兼性厌氧菌,1958年美国科学家William J. Payne在研究不同细菌对尿酸利用时,首次从佐治亚州萨佩洛岛海岸的沼泽泥中分离出来。该菌株在非致病性细菌中拥有最快的倍增时间、能够利用多种碳源,对环境变化具有较强的耐受性,用于生产丙氨酸、吲哚-3-乙酸和纳米硒重组蛋白、黑色素、β-胡萝卜素和紫罗兰等,已迅速成长为生物技术领域的宠儿。

运动发酵单胞菌(Zymomonas mobilis):兼性厌氧的革兰氏阴性菌,最初从墨西哥的龙舌兰酒中分离得到,培养过程具有副产物生成少、葡萄糖代谢速率快、对高浓度乙醇耐受性好(体积分数达16%)、生长温度(24℃—45℃)和pH值范围(4.0—8.0)广等特点。运动发酵单胞菌是精细化学品化合物合成的优秀底盘菌种,用于生产乙醇、D-乳酸、2,3-丁二醇、山梨醇、乙醛、异丁醇、乳糖酸和聚3-羟基丁酸酯化合物。

热纤梭菌(Clostridium thermocellum):厌氧细菌,能高效降解木质纤维素,最适生长温度为55℃—60℃,在这个温度下生长速率达到最快,代谢活动最为旺盛,1984年以色列科学家首先从梭热杆菌中发现纤维小体并描述其作用机制。通过工程化改造,菌株能高产乙醇、正丁醇、异丁醇,在纤维素生物燃料生产中展现出巨大潜力。

黄镰刀菌(Fusarium strain flavolapis):在美国黄石公园一口酸性温泉中发现的极端微生物,借助这种菌株进行发酵,美国Nature’s Fynd公司开发出了Fy Protein™真菌蛋白,该蛋白含有全部的20种氨基酸、矿物质、维生素,以及完整的蛋白。

盐单胞菌(Halomonas bluephagenesis):中国科学家在新疆艾丁湖发现的中度嗜盐菌,能够在高盐度的环境中生存,革兰氏阴性菌能在0.5%—30%(w/v)的氯化钠条件下生长,还能利用多种有机物进行代谢。该菌已用于开放无灭菌大规模生产生物基材料、四氢嘧啶、3-羟基丙酸等多种产品,同时它在环境修复、高盐废水处理等领域展现出巨大的应用潜力,基于以该菌为代表的极端微生物底盘细胞开发的生物技术被命名为“下一代工业生物技术”(next generation industrial biotechnology,NGIB)。

我国生物制造底盘菌种面临的主要挑战

底盘菌种研发起步晚,生产菌种严重依赖进口

发达国家在菌种研发方面有上百年的积累,大型跨国企业通过完整的技术积累和专利布局,培育出大量高产、稳定的优质菌种,通过菌种许可获得高额收益,牢牢掌握高附加值产品和市场。相比而言,我国菌种研发起步较晚,早期以购买国外专利使用权起步,“十一五”以来才逐步加大底盘菌种研发投入,创新能力逐渐增强,但整体研发实力与发达国家研究机构和大型跨国企业还有差距;另外,由于缺少原创的底盘菌种,在以国外底盘为基础与国外企业竞争方面明显居于劣势。我国抗生素、维生素、氨基酸、益生菌产业规模都超过500亿元,但底盘菌种自主率不足20%,其中氨基酸的菌种自主率不足5%,核心酶制剂生产菌种的75%以上来自国外公司。大型跨国企业通过菌种专利授权,获得高额收益。

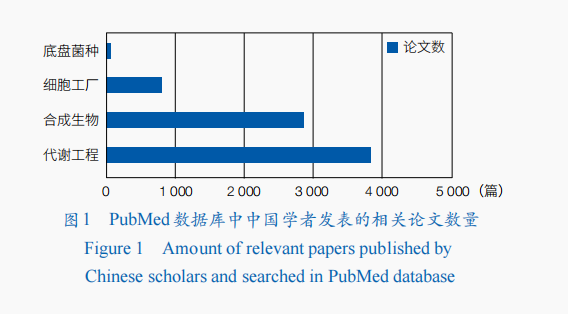

技术创新偏重基础,忽视产业需求

随着国家在生物领域的持续投入,我国在合成生物和生物制造领域的科技创新不断取得新突破。数据显示,2012—2023年,我国合成生物领域发表论文数量超过了德国和英国,仅次于美国排世界第2位;2016—2023年,我国论文总被引频次也升至世界第2位;2010—2023年,我国专利申请数量逐年上升,专利申请量仅次于美国稳居全球第2位。但在这些研究中,针对生物菌种的研究比例偏低,在PubMed数据库中,作者单位包含“China”(中国)的论文中,题目或摘要包含“matabolic engineering”(代谢工程)的论文有3 834篇,包含“synthetic biology”(合成生物)论文有2 861篇,包含“cell factory”(细胞工厂)论文只有797篇,而包含“chassis strain(底盘菌种)”的论文只有74篇(图1)。这表明我国在合成生物、生物制造技术和代谢工程方面取得了大量创新成果,相比而言与产业结合更紧密的细胞工厂和底盘菌种方面研发还比较少。

专利菌种发放率是一个综合性指标,反映申请专利菌种的价值和市场接受度。中国专利菌种累计保藏31 386株,占全球保藏量的39.86%,居全球第1位;美国专利菌种保藏19 348株,占全球保藏量的24.57%,居全球第2位。但美国发放专利菌种233 517株,占全球发放量的96.20%,专利菌种发放率高达1206.93%。而我国专利菌种发放量只有1 034株,仅占全球菌种发放量的0.43%;专利菌种发放率只有3.29%,远低于全球平均308.30%的发放率。这在一定程度上反映出,我国专利菌种应用价值偏低,与产业需求结合不紧密,没有受到产业界的应有关注。

研发聚焦常规底盘菌种,产业转化率低

长期以来,我国生物制造底盘菌种研究主要围绕大肠杆菌、酵母等常规底盘菌种展开,这些细胞因其遗传背景清晰、操作便捷、研究工具成熟而成为研究的首选。然而,随着生物制造技术的不断进步和产业需求的日益多样化,这些常规底盘菌种的局限性逐渐显现。一方面,常规底盘菌种的生产性能已接近理论极限,难以通过简单的遗传改造实现产量的显著提升。在生物材料、原料药、酶制剂等关键领域,产量瓶颈成为制约产业发展的关键因素。另一方面,这些底盘菌种对新底物的利用能力有限,抗逆性和环境适应性不足,难以满足种类多样的复杂生物制造过程的需求。更为严峻的是,我国在底盘菌种的自主创新方面存在明显短板。虽然近年来我国在合成生物领域取得了显著进展,但在新型底盘菌种的挖掘开发、技术创新和产业化应用方面,我国跟随性研究较多,自主知识产权的颠覆式创新成果较少,与发达国家存在较大差距。这导致我国生物制造底盘菌种转化利用比例偏低。

智慧芽网站显示,中国科研机构、高校和企业申请的标题中包含大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、谷氨酸棒杆菌、恶臭假单胞菌、乳酸杆菌、链霉菌、酿酒酵母、青霉菌等本文列出的常规底盘菌种的专利共计12787个,其中完成权利转移和技术许可的总共1 115个,占比只有8.72%,大量菌种专利没有实现产业转化应用。2022年发布的《中国科技成果转化年度报告(高等院校与科研院所篇)》显示,2021年中国高等院校平均转化项目数只有2.01个。这些数据表明,围绕常规底盘菌种的大部分专利创新程度不高,产业价值有限,无法有效转化应用。

资金和人才短缺

生物制造作为一个高度技术密集型和资金密集型的行业,其底盘菌种的研发与创新需要一大批具备深厚生物学、遗传学、发酵工程等多学科知识背景的高水平交叉型人才。然而,当前我国在相关领域的人才储备并不充足,这在一定程度上制约了生物制造底盘菌种研发的深度和广度。同时,生物制造底盘菌种研发还需要大量的资金支持和时间的积累。从基础研究到应用开发,再到产业化生产,每一个环节都需要巨额的资金投入。然而,由于我国相较于国际先进水平,在资金投入方面还存在较大差距。这不仅限制了研发工作的深入开展,也影响了技术成果的转化和产业化进程。

我国新型嗜盐菌底盘菌种研发取得的进展

近年来,各国研究人员在挖掘具备特殊优势的底盘菌种方面投入大量资源,其中极端微生物成为表现最突出的群体。针对极端微生物底盘菌种的开发利用已经引起各国的高度重视,其中在嗜盐菌挖掘与利用方面,我国科学家取得了一系列重要进展,下文重点介绍在嗜盐菌挖掘与合成聚羟基脂肪酸酯(polyhydroxyalkanoate,PHA)方面取得的重要成果。

从盐湖土壤中挖掘并开发嗜盐菌底盘菌种

清华大学陈国强团队从1994年开始进行微生物和工业生物技术研究。2000年之前,主要利用罗氏真氧菌进行PHA合成研究。由于该底盘菌种当时国外已有完善的专利布局,并且该菌种合成PHA材料对生产条件要求极为严格,容易染菌,导致生产成本高。为解决这些难题,团队决定开发生产工艺简单的自主知识产权新型底盘菌种。

我国地域广阔,地形地貌多样,蕴藏着丰富的极端微生物资源,极端微生物能够合成具有特殊功能的极端酶和活性物质,应用于生物燃料、生物医药、精细化工、绿色食品、环境保护等领域,因此他们将新型底盘菌种的来源锁定在极端微生物上。艾丁湖位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市,气候条件极为干旱,年降水量不到20 mm,蒸发量高达数千毫米。艾丁湖夏季最高气温可达48℃以上,地表最高气温甚至超过70℃;冬季最低气温在–22℃左右(百度数据)。艾丁湖是内陆咸水湖,湖面大部分为干涸的湖底,上面覆盖着银白晶莹的盐结晶体和盐壳。团队采集艾丁湖土壤样本带回实验室,对其中的微生物进行初步筛选。利用高盐培养基,模拟艾丁湖的土壤条件,经过多次分离纯化,成功分离出能够在高盐环境中稳定生长的微生物细胞。其中,一株在生长速度、鲁棒性方面表现尤为突出,命名为Halomonas bluephagenesis TD,通过生理生化特性分析和基因测序,确认这是一种全新的嗜盐菌菌种。

这株菌种不仅能够在高盐环境下快速生长,还具有合成多种高附加值产品的潜力,如PHA等生物材料。为把这株天然菌种打造成生物制造高效的底盘菌种,团队先后投入20年时间,开发了能够对菌株进行合成生物改造的工具方法,包括嗜盐菌基因编辑技术、代谢调控技术、细胞形态工程技术、提高氧气利用率技术,提高碳源转化率技术,进而嗜盐菌使底盘菌种能够利用秸秆糖、餐厨垃圾、工业废弃物为原料合成高值化合物PHA等产品。

嗜盐菌底盘菌种的八大优势

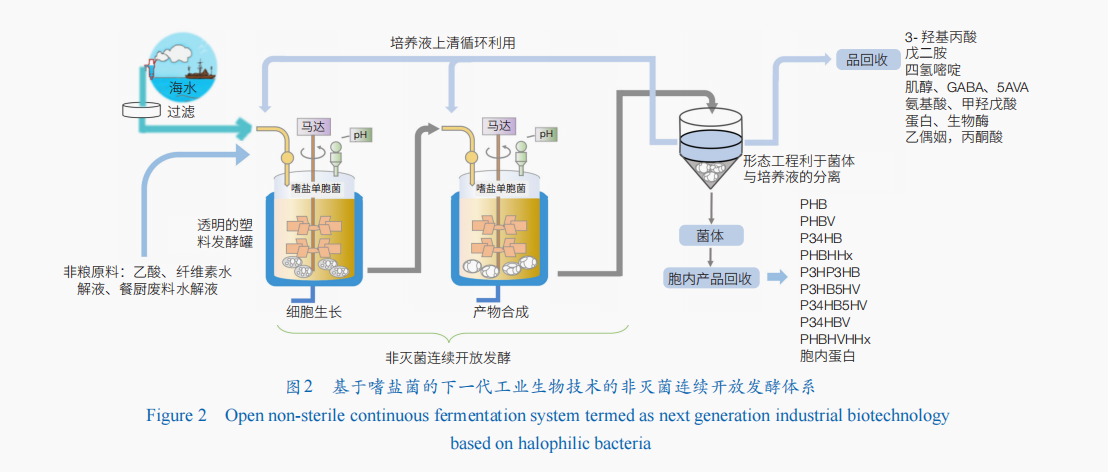

基于嗜盐菌的非灭菌连续开放发酵体系被称为“下一代工业生物技术”(NGIB)(图2),该技术体系相比利用传统底盘细胞进行的生物制造过程具有如下明显优势:生产过程无需灭菌,降低生产成本。传统生物制造技术需要严格的无菌操作,以防止其他微生物的污染,这增加了生产成本和复杂性。而NGIB利用嗜盐菌等极端微生物作为底盘菌种,这些微生物在盐水和碱性条件下生长,不易被其他微生物污染,因此生产过程可以相对开放,无需复杂的灭菌步骤,从而大幅降低了生产成本。 利用海水发酵,节约淡水资源。NGIB技术可以使用海水作为培养介质,替代传统的淡水资源,这对于淡水资源稀缺的地区尤为重要。过程简化,能耗降低50%以上。NGIB发酵过程中补充的空气和营养液不需灭菌,显著减少能源消耗。生产步骤减少,效率提高30%以上。采用开放式连续发酵体系,简化了传统生物制造的复杂发酵过程,提高了生产效率。底盘菌种鲁棒性强,易于放大生产。嗜盐菌底盘菌种来自条件非常恶劣的自然环境中,对环境条件的适应性非常强,对外界环境的变化不敏感,能够更高效实现从实验室到中试,以及大规模工业化生产。工艺优化,设备投资减少。不需要耐受高温高压的先进设备,减少空压机和空气除菌设备,工程化底盘菌种有自絮凝特性,使得菌株分离对高品质离心机要求降低,这些使设备投资成本显著下降。工程菌可直接利用二氧化碳为原料。通过合成生物学技术对嗜盐菌进行代谢改造,提升其对二氧化碳利用效率,能够利用二氧化碳合成PHA材料。应用广泛,可合成多种类型化合物。NGIB技术已经用于合成生物基材料PHA、化妆品原料四氢嘧啶、化工中间体3-羟基丙酸、表面活性剂蛋白等多种化合物,应用潜力巨大。

技术实现产业转化,奠定PHA材料产业国际领先优势

嗜盐菌底盘菌种的NGIB技术已经在多个企业进行了大规模应用,包括北京微构工场生物技术有限公司(以下简称“微构工场”)、湖北微琪生物科技有限公司(以下简称“微琪生物”)、伊犁微宁生物技术有限公司(以下简称“微宁生物”)、中粮生物科技股份有限公司(以下简称“中粮科技”)和珠海麦得发生物科技股份有限公司(以下简称“麦得发”)(图3),这使中国成为全球最大规模合成PHA材料的国家。目前,以利用嗜盐菌底盘菌种为基础,已在国内建成了3 000吨的PHA产线,年产3万吨的PHA生产基地正在湖北宜昌建设中,一期1万吨生产基地将于2025年一季度建成投产。微琪生物二期达产后,将成为全球规模最大的PHA材料生产企业。根据测算,利用嗜盐菌底盘菌种生产PHA材料成本比常见底盘菌种低25%以上。PHA在自然环境中可以降解,研究人员利用全生命周期评估法(life cycle assessment,LCA)对PHA从原材料获取、生产、运输、使用、维护和废弃处理等所有环节的碳排放评估,结果显示PHA全生命周期综合排放为–1.3 kgCO2/kg PHA。PHA材料由于良好的生物相容性和可降解性,还可用于三类医疗器械原料,用于3D细胞培养载体、可注射干细胞递送、微重力下的抗骨质疏松治疗、免疫调节、定向骨诱导及仿生COVID-19疫苗等。清华大学在嗜盐菌底盘菌种中已经重构了13条PHA代谢路径,成功合成出41种不同类型的PHA材料,使我国成为全球PHA材料研发、生产和应用最活跃的国家。

嗜盐菌底盘菌种获国际社会普遍认可

2023年第15届国际代谢工程大会(ME15)在新加坡举行,陈国强教授由于在嗜盐菌底盘菌种开发领域的贡献,荣获国际代谢工程奖(IMES Award),陈国强是该届大会唯一的获奖者,也是首位获得该荣誉的中国学者。2000年以来,国际代谢工程奖每两年授予一位在代谢工程领域作出卓越贡献的科学家,此前生物化学工程先驱James E. Bailey、合成生物学领域权威Jay Keasling等人摘得此奖项。2024年10月20—23日,第19届国际生物聚合物大会(ISBP 2024)在马来西亚槟城举行。成立于1988年的生物聚合物国际学术组织(International Symposium on Biopolymers),每两年在亚洲、美洲、欧洲轮流举办学术会议。该届大会恰逢生物聚合物PHA发现100周年,该大会上,陈国强由于在嗜盐菌底盘菌种及PHA合成方面所取得的成果,荣获国际生物聚合大会工业奖(ISBP Industry Award)。ISBP自1988年举办以来首次设立工业奖,意在表彰对推进PHA材料向工业发展作出突破性贡献的学者。这些国际奖项充分肯定了我国在新型嗜盐菌底盘菌种开发领域的贡献,另外也充分显示了极端微生物在生物制造底盘菌种领域的重要应用价值和潜力。

加强我国生物制造底盘菌种开发的建议

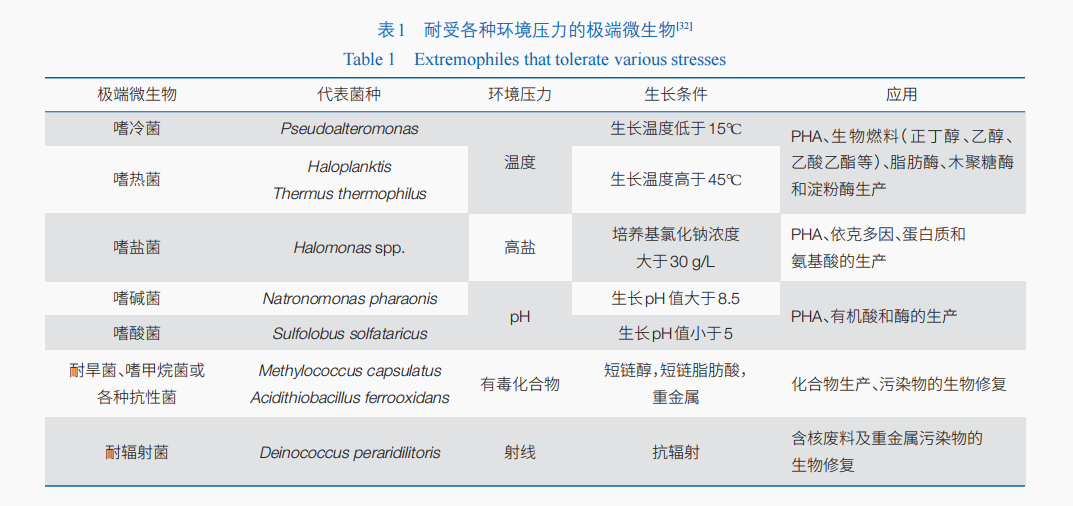

发达国家高度重视收集各地特殊微生物资源,从中挖掘开发具有重大应用价值的底盘菌种,以知识产权加以保护,形成强大的产业竞争壁垒。在常规微生物底盘菌种方面,发达国家拥有完善的专利布局,要想“弯道超车”只能开辟新的路径。我国地形地貌多样,蕴藏着丰富的极端微生物资源。极端微生物具备耐高温、耐低温、耐盐碱,能够利用甲烷、二氧化碳等为底物,具有能够合成特殊功能的极端酶、活性物质、药物、食品、营养品、燃料和材料等优势(表1)。我国在极端微生物资源保藏方面走在世界前列,在极端微生物底盘菌种开发及产业应用方面也取得了世界公认的成果,具备深入开发极端微生物底盘菌种的基础条件。

为确保我国生物制造产业的健康发展,突破生物制造底盘菌种的“卡脖子”难题,建议“十五五”布局极端微生物底盘菌种战略。利用新型举国体制,统筹协调各类资源要素;利用我国丰富的极端微生物资源,组织关键核心技术攻关,实现关键共性技术、前沿引领技术、发酵工程技术、提取工程技术的颠覆性创新;在自主知识产权底盘菌种领域形成坚实的护城河,提升中国生物制造产业在全球的核心竞争力和可持续发展能力。

加强顶层设计,统筹自主知识产权底盘菌种开发

由相关部门牵头,制定中国生物制造自主知识产权底盘菌种攻关的国家级战略规划,明确发展目标、重点方向、核心任务、时间安排和保障措施。成立生物制造专职管理部门,统筹底盘菌种发展,推动发改、科技、卫生、农业等部门加强协作,整合资源,为新型底盘菌攻关和产业应用创造良好的政策环境。

布局极端微生物底盘菌种国家重大专项

明确极端微生物底盘菌种中长期开发规划,明确每个阶段的目标、任务和重点方向;加强极端微生物底盘菌种共性技术和发酵工程技术开发;强化科研机构、大学、领军企业、大中小企业为主体的协同创新体系;统筹组织跨部门、跨区域、跨学科的生物制造创新力量,实现极端微生物为底盘菌种的生物制造技术的革命性突破,推动极端微生物底盘菌种战略有效实施。

设立极端微生物底盘菌种国家级技术创新平台

围绕极端微生物底盘菌种关键科学问题和核心技术问题,布局一批国家级实验室和共性平台,产出更多具有国际影响力的极端微生物原创性成果,支撑极端微生物底盘菌种应用研发。鼓励企业、高校和科研院所共建国家级平台,利用现代信息技术和人工智能技术,组织关键核心技术攻关,实现极端微生物关键共性技术、前沿引领技术、发酵工程技术和提取工程技术的颠覆性创新,促进底盘菌种构建和开发利用,形成底盘菌种专利壁垒。

完善政策制度,培育有利于新型底盘菌种开发的软环境

通过政策引导、资金支持、监管创新等手段,创造有利于极端微生物底盘菌种创新的政策环境。完善新型底盘菌种相关法规和监督机制,修订《生物技术研究开发安全管理办法》,简化审批流程,加速新型底盘菌种及其生物技术市场化。改革科技成果转化机制,简化高校科研院所技术转移的行政审批流程,参考美国建立技术成果利益分配机制,赋予发明人知识产权所有权和处置权,加快转化效率,为生物制造底盘菌种专利布局提供资金支持。

加大极端微生物底盘菌种技术创新人才培养

在人才支持计划中着力培养极端微生物技术和底盘菌种领域战略科学家、一流科技领军人才,培养一批生物制造产业卓越工程师和高技能人才,带动关键科学问题和技术难题攻关,保障极端微生物底盘菌种战略实施和产业发展。

完善司法保护机制,确保极端微生物新型底盘菌种有法可依

出台相关司法解释和指导性文件,明确极端微生物新型底盘菌种侵权案件的审理标准和程序,提高司法保护的效率和公信力,维护菌株选育者的合法权益,提升极端微生物菌种知识产权保护力度,改善当前市场上微生物产品种类同质化、产品维权难的局面。

(作者:陈国强,清华大学生命科学学院清华大学化学工程系 清华大学合成与系统生物学中心;吴赴清,清华大学生命科学学院清华大学合成与系统生物学中心;郑爽、丁军、盛君婷,清华大学生命科学学院。《中国科学院院刊》供稿)