全球甲烷控排行动逻辑、议题博弈与中国对策

中国网/中国发展门户网讯 控制甲烷(CH4)排放是应对气候变化领域重要的全球性挑战。甲烷是第二大温室气体,对全球温室气体总增温效应的贡献率至少为1/4。农业活动、化石燃料开发及废弃物处置作为主要人为排放源,对全球大气甲烷浓度的升高有着显著影响。迅速采取行动减少人为源甲烷排放,有望在相对较短的时间内显著降低大气甲烷浓度,进而有效减缓气候变暖速度。人为源甲烷减排是将全球升温控制在1.5℃—2℃以下的必要条件,被视为短期内有效缓解气候变化的重要策略,还能为实现特定的温控目标提供碳预算。联合国环境规划署发布的《全球甲烷评估:减少甲烷排放的效益和成本》预测,在2030年前大幅减排人为源甲烷有助于减缓全球变暖,同时改善空气质量,防止大量过早死亡和相关疾病,保护农作物生长环境,进而提升生态韧性,增强人类的生计能力。在化石燃料生产、废弃物处置等领域实现甲烷的规模化回收利用,不仅能降低减排成本,还可创造额外的收益。通过提高甲烷减排的技术经济性,辅以一定的市场价格(如碳价),甲烷减排项目的可行性与经济性都将显著提高,推动环境与经济双赢。

近年来,国际社会对于甲烷减排的重要性和紧迫性已形成共识。在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26会议)期间,甲烷控排成为全球气候治理议程中的独立议题,在国际气候谈判中引发激烈的博弈。欧盟和美国在2021年联手提出“全球甲烷承诺”(Global Methane Pledge)以后,全球性甲烷控排正式受到国际社会的广泛关注与众多国际组织的积极响应。作为全球气候治理的重要参与者、贡献者和引领者,我国积极控制甲烷排放,政策基础不断夯实。《甲烷排放控制行动方案》的出台,成为中国乃至全球甲烷控排进程中的标志性事件之一,向世界宣示了最大的发展中国家开展甲烷排放控制的决心。然而,现有研究多集中于甲烷排放清单编制、甲烷排放监测检测与回收利用技术、甲烷排放的社会经济驱动因素,以及甲烷排放的预测与减排政策协同等方面;而对全球气候治理议程中甲烷控排议题的关注严重不足,缺乏深入的议题总结与探讨,不利于我国应对该议题及其后续演化博弈所带来的挑战。

本文旨在梳理全球气候治理议程中甲烷控排议题的发展脉络,阐明该议题的形成过程与演化动态,分析全球甲烷控排议题中各方博弈内容与焦点,识别当前全球性甲烷控排行动存在的不足与薄弱环节,深入探讨全球甲烷控排行动对我国的多重影响;并且,结合我国甲烷控排的能力基础、面临的共性与差异性问题,洞察我国在甲烷控排议题上的发力点,提出主动参与全球甲烷治理的对策建议。

全球气候治理议程中甲烷控排议题的形成

全球甲烷控排议题的缘起与提出

《联合国气候变化框架公约》及其框架下的《京都议定书》《巴黎协定》等标志性成果共同构成全球气候治理的国际公约、政策文件与法律基础。作为全球气候治理的基石,《联合国气候变化框架公约》提出将温室气体减排设定为核心目标,是首个为全面控制温室气体排放而设立的国际公约。随后的《京都议定书》明确将甲烷列为需要减排的6种温室气体之一,并首次为37个工业化国家和转型经济体,以及欧盟设定了温室气体减排目标和时间表。2015年通过的《巴黎协定》明确了21世纪后半叶需要达到温室气体的净零排放。实现“气候中和”与温室气体净零排放的宏伟目标,要求国际社会全面推进包括甲烷在内的各类温室气体的减排工作,积极探索包含甲烷在内的温室气体净零排放路线图与解决方案。

尽管过去数十年的全球气候治理进程与国际气候合作多次强调包括甲烷在内的所有温室气体减排的重要性,但直到COP26会议期间,甲烷排放控制才真正跃升为一个独立的议题,并成为国际气候谈判的焦点之一。美国和欧盟等国家和地区共同发起“全球甲烷承诺”,呼吁全球共同努力,在2030年前将人为源甲烷排放量相较于2020年的水平减少至少30%;105个国家和地区共同签署该承诺,标志着全球性甲烷控排议题正式产生。

全球甲烷控排议题的成形与演化

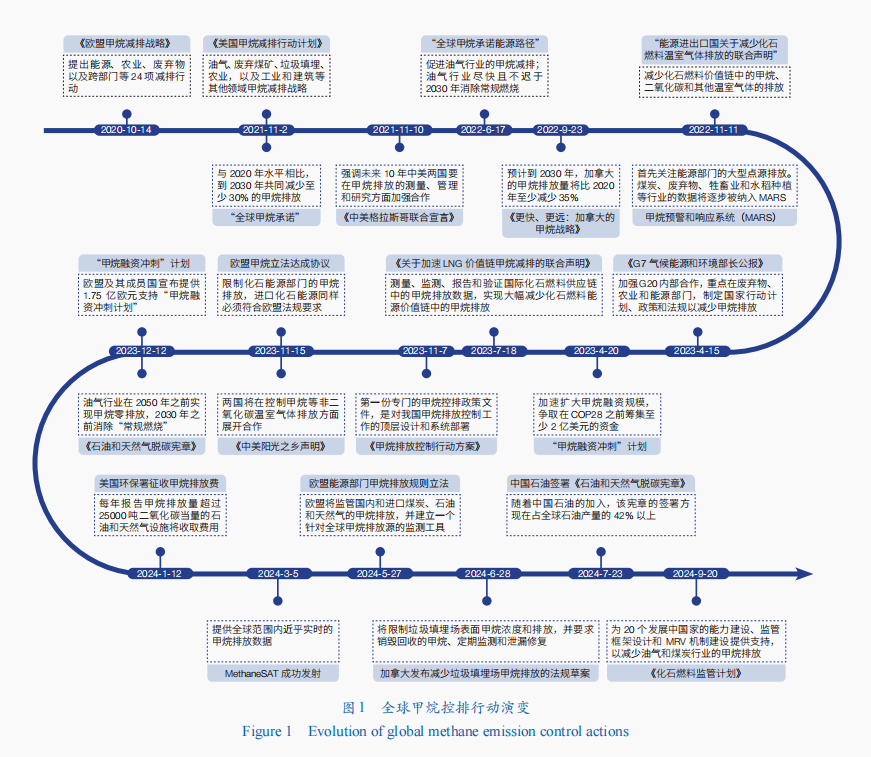

自COP26会议之后,甲烷排放控制一直是气候行动议程中的核心议题(图1)。其中,“全球甲烷承诺能源路径”(Global Methane Pledge Energy Pathway)和《能源进出口国关于减少化石燃料温室气体排放的联合声明》(Joint Declaration from Energy Importers and Exporters on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Fossil Fuel)聚焦能源行业的甲烷减排,鼓励各国加速部署成本效益最优的甲烷减排方案,特别是“全球甲烷承诺能源路径”明确提出了在 2030年前尽快消除油气行业常规燃烧的目标。COP27将甲烷控排问题列为需要优先解决的议题之一,尽管具体进展有限,但甲烷减排的重要性得到了进一步的强调。在COP28大会上,对非二氧化碳温室气体排放的严格控制被提上重要议程,甲烷控排议题受到深入的讨论,中国、美国、阿联酋联合推动全球甲烷控排合作,同时国际社会发起了“减少有机废弃物中甲烷排放”的倡议。截至2024年4月,“全球甲烷承诺”签署方的数量已经增加到158个。全球范围针对甲烷控排的政策与行动仍在不断演变和加强,甲烷控排议题逐渐从无到有、从边缘走向核心,成为全球气候治理领域的焦点议题。

在全球甲烷控排议题逐步演进中,非国家行为体的影响力日益显现。甲烷控排行动得到众多国际组织和机构的积极响应。除了“全球甲烷承诺”以外,早期的“全球甲烷倡议”(Global Methane Initiative)、“石油和天然气气候倡议”(Oil and Gas Climate Initiative)、“油气甲烷合作伙伴关系”(Oil and Gas Methane Partnership)、“甲烷指导原则”(Methane Guiding Principles)、“全球甲烷联盟”(Global Methane Alliance)和“钢铁/焦煤甲烷伙伴关系”(Steel/Metcoal Methane Partnership)等多个多边合作计划也聚焦于甲烷排放控制。近年来,世界银行、清洁空气联盟(CCAC)、国际燃气联盟(IGU)等国际组织或金融机构积极参与其中,并提供多种支持。例如,世界银行计划在2024—2030年大幅增加对甲烷减排项目的资金投入。欧洲复兴开发银行(EBRD)、欧洲投资银行(EIB)和绿色气候基金(GCF)等机构也承诺,将通过技术援助和项目融资等方式支持“全球甲烷承诺”的实施。上述事件和举措彰显了国际社会在甲烷减排方面的共同努力。

全球甲烷控排议题的博弈焦点与行动难点

全球甲烷控排议题的博弈内容与焦点

甲烷控排的责任分配问题——开展全球性甲烷控排理应遵循《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》所确定的气候治理原则和目标。目前,甲烷控排议题博弈既反映了全球气候治理中的共性问题,也凸显了各方在政治、经济和发展权益等方面的诉求和角逐。在国际气候谈判中,围绕甲烷减排的责任分配博弈激烈,各方的甲烷控排立场与主张受其排放历史、现状、治理能力及其所处的发展阶段等多重因素影响。美国、欧盟等倾向于设置严苛的甲烷排放标准和控排时间表;而发展中国家则担忧过于严格的甲烷排放管控会加重其发展负担,主张“共同但有区别的责任”原则,强调应根据各自的能力来公平分担责任。围绕全球性甲烷减排目标、时间表,以及责任分配与分摊等关键问题,各方未来仍需要在维护本国利益、满足发展需求和承担全球责任之间找到平衡点。

甲烷控排的国际规则问题——确立统一的规则是甲烷减排国际合作与协调的关键。不同国家和地区基于各自的利益诉求和目标,在国际气候谈判中形成了复杂的阵营和多种谈判集团。西方发达国家一直在努力主导全球的甲烷减排进程,意图掌控规则制定、标准设定与定价的主导权。在减排认定与评估方面,欧美国家谋求建立全球统一的甲烷气体监测、报告及核查体系(MRV),并引导发展中国家接纳并遵循其制定的规则、标准和相关条款。欧盟力图率先在国际贸易相关甲烷排放管控上掌握话语权:针对化石能源进口的甲烷排放问题提出严格的信息披露要求与违规行为的惩罚措施,要求其化石燃料进口商自2030年起必须证实其燃料符合欧盟的甲烷强度限制;同时,要求国际供应商在2027年之前采纳与欧盟内部供应商等效的监测、报告及核查措施,并在2030年前达到规定的标准。发展中国家在国际规则制定上普遍处于弱势地位。

甲烷控排的投融资问题——实现大规模的甲烷减排行动需要巨额的投入。改善目前资金严重匮乏的局面,谁来出资的问题自然成为各方博弈的内容。在确定气候资金来源的问题上,发达国家与新兴经济体之间难以达成一致。长期以来,发达国家在资金和技术转让方面的承诺未能实质性兑现,导致许多发展中国家在温室气体减排和适应气候变化方面能力不足。同时,欧盟和美国等发达经济体认为,中国等新兴经济体应承担出资方的责任。类似观点在COP28会议上不断出现——不仅敦促发达国家履行出资责任,还鼓励其他国家参与出资。可以预见,未来关于甲烷等温室气体减排出资方的讨论和博弈仍将持续。

甲烷控排的风险预防问题——有效的控排行动需统筹能源安全与粮食安全等重大风险的防范化解。甲烷控排议题与其他全球性议题交织,不仅关乎应对气候变化,更涉及粮食安全、能源安全等非传统安全问题,共同影响全球甲烷治理的经济基础与行动能力。甲烷控排与能源安全、能源转型议题直接相关。能源低碳转型从源头上减少能源生产相关的甲烷排放,但实施严苛的甲烷排放控制目标将增加化石能源的开采成本,进而冲击能源的可靠供给。控制甲烷排放也是农业温室气体减排的重点。《关于韧性粮食体系、可持续农业及气候行动的阿联酋宣言》(Declaration on Sustainable Agriculture Resilient Food Systems and Climate Action)在COP28会议上获得了134个国家的支持。如果实施强制性的甲烷减排措施,将严重干扰各国农业生产经营活动,升高农产品生产成本,对全球粮食供应链的稳定性产生影响。此外,全球石油、天然气和农产品贸易也与甲烷排放存在密切关联。俄罗斯、沙特阿拉伯等能源出口大国对于严格限制甲烷排放持保留态度,而欧盟计划对进口能源和燃料的甲烷排放强度实施管控,以推动主要油气供应国减排甲烷。

全球范围开展甲烷控排行动面临的挑战

“全球甲烷承诺”目标的“有名无实”。“全球甲烷承诺”提出的减排目标是一个“自上而下”的全球性目标,并未对签署方需要承担的责任进行明确分配,仍处于倡议阶段,也无全球框架下的约束力,更未提及公平性、时效性等实施机制。若要实现这一目标,各参与方必须将其转化为切实的国家级行动目标。目前,尽管有158个参与方,但仅有少数经济体发布了甲烷减排战略、行动计划或方案、路线图等政策文件,且这些计划仅能反映各参与方的甲烷控排行动意图,缺乏对于支撑“全球甲烷承诺”的目标设定,使得该倡议实际执行的可行性与效果存疑。中国、俄罗斯、印度等重要的甲烷排放大国尚未加入“全球甲烷承诺”。有研究认为,已有的甲烷管控政策仅能覆盖全球13%左右(10%—17%)的甲烷排放,且多数政策的减排目标模糊,仅侧重于预防甲烷排放的产生以及甲烷排放监测体系的建设。这一现状显然与“全球甲烷承诺”所提出的需要实现的目标相去甚远。

各方自主甲烷减排行动力度有待加强。以“自下而上”为主的国家自主贡献模式对促进甲烷减排有一定的积极性。除了对实现碳中和的目标年限作出承诺以外,主要经济体以国家自愿减排行动为主,实施甲烷控排行动,并提供政策、资金、技术、法律法规等方面的支持和保障;总体控排进展仍然缓慢,实际实施情况与预期效果存在诸多的不确定性。通过梳理不同国家和地区的甲烷控排战略、规划或行动方案发现,只有极少数经济体明确了甲烷减排的总体目标。例如,加拿大提出,到2030年甲烷排放量将比2020年至少减少35%。欧盟整体的气候目标是2030年温室气体排放量比1990年降低至少55%,但《欧盟甲烷战略》(EU Methane Strategy)中并未明确提及甲烷的总量减排目标,仅在《欧洲议会和理事会制定关于能源部门甲烷减排的条例和修订(欧盟)2019/942号条例的提案》(Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Methane Emissions Reduction in the Energy Sector and Amending Regulation (EU) 2019/942)中提出,到2030年欧盟能源部门的甲烷排放量应比2020年减少58%。美国也未提出甲烷减排总量目标,《美国甲烷减排行动计划》(U.S. Methane Emissions Reduction Action Plan)等政策重点围绕油气行业开展甲烷排放管控。

全球范围甲烷排放清单尚不够清晰。关键排放源的识别与排放清单的编制是管控甲烷排放的前提,监测、报告及核查减排开展的情况是落实甲烷控排行动的重要一环。然而,核算甲烷排放面临着排放源种类繁多、活动水平数据量庞大、排放因子难以准确统计等多重难题,所涉及的国别行业差异巨大,加大了核算难度。除了《联合国气候变化框架公约》“附件一”国家外,大多数国家公布的排放清单存在数量少、不连续且更新缓慢的问题;非“附件一”国家的排放份额在持续增加,但公开、可靠和权威的甲烷排放数据集与数据库依然匮乏。例如,大部分东南亚国家和非洲国家的官方清单年份仍停留在2008年前。截至2024年4月,“全球甲烷承诺”的签署方中有121个参与方缺乏基准年(2020年)的甲烷排放数据。全球范围现有的甲烷排放估计存在较大的不确定性,不同方法所得出的估算值差异显著。在甲烷排放底数不清晰、清单编制能力受限、数据方法基础薄弱的情况下,要求发展中国家承诺出具体的减排目标并无实际意义。即使是发达国家,其甲烷排放清单也存在突出的数据质量问题。随着越来越多的监测数据被披露,各国实际的排放量被发现普遍存在低估,尤其是能源相关的甲烷排放量大幅高于各国官方提供的数值。不准确的排放估计已经成为有效开展甲烷减排行动的障碍。

各国甲烷减排潜力不明且能力参差不齐。技术进步是推动甲烷减排最关键的因素。各国政府已经出台的政策行动都强调了推动重点领域甲烷排放控制技术开发和部署。Höglund-Isaksson等认为,到2050年大幅度减少全球甲烷排放在技术上是可行的。然而,当前,高质量甲烷减排技术主要集中在少数发达国家;发展中国家甲烷减排技术能力不足,缺乏广泛的减排实践,技术减排与措施减排潜力普遍不明晰。同时,各排放部门的甲烷减排技术创新水平差异巨大。仅依靠现有技术,仍不足以在21世纪末达到1.5°C温控目标所需的甲烷减排量。发展中国家缺乏开展减排的条件,因此迫切需要推动技术创新与国际技术转移。由于甲烷减排面临技术和经济双重挑战,充足的资金支持能够显著提高企业的积极性,有效推动减排技术研发和项目部署,因而技术与资金的配合尤为重要。除了国家层面,公共、私人和其他多种渠道的资金投入更需要被撬动,气候投融资对各国甲烷控排的能力支持亟待加强。

全球甲烷控排行动对我国的多方面影响

全球甲烷排放监测透明化加剧各方减排博弈

为了促进全球甲烷排放监测并提升其透明度,国际甲烷排放观测站(IMEO)在全球范围内收集、协调、核查,以及公布甲烷排放数据。IMEO提供各国独立的甲烷排放数据,并追踪其减排承诺的履行情况,促使各国切实落实减排承诺。在COP27会议上,IMEO启动了甲烷警报和响应系统(Methane Alert and Response System),其目标是加强全球对主要甲烷排放源的监测,并采取相应行动,以加快“全球甲烷承诺”的实施。2023年,IMEO已向有关行动方通报了120多起重大排放事件。随着专用甲烷监测卫星的发射和国际甲烷排放观测网络的加速部署,全球范围甲烷排放监测和数据核查正成为现实。一些企业也开始提供甲烷排放监测与数据服务。MethaneSAT等甲烷监测专用卫星的应用标志着甲烷监测将进入全新的实时化阶段。随着全球排放信息的日益透明化,大规模甲烷泄漏(如“超级”排放源)将能够得到快速有效的识别,从而对各国开展甲烷减排行动产生直接的压力,甚至可能演化为今后气候领域国际斗争中减排责任认定的重要依据。

要求我国承担减排责任的国际压力持续增强

作为甲烷排放大国,我国开展甲烷控排的政策行动受到国际社会的广泛关注,在未来达成更具约束力的全球甲烷减排协议中的角色愈发重要。2023年11月,我国发布了首份专门的政策性文件——《甲烷排放控制行动方案》,在国家层面进行了甲烷控排顶层设计。我国已经承诺将甲烷纳入2035年国家自主贡献(NDC)计划等制度安排,但在承诺明确的强制性减排目标等方面,我国尚存在现实困难,而面临的国际压力却不断增大。从趋势上看,甲烷控排与其他议题的相提并论甚至不断融合汇聚,将使得要求我国在国际气候谈判中承担更多责任的声音日益增强。欧美国家的全球性研究布局由来已久,针对我国的甲烷信息收集较为全面,且还在深入掌握情况,未来将对我采取持续施压的态势。

我国高甲烷排放产品的对外贸易将受到限制

今后的国际气候谈判可能形成具有约束力的国际甲烷控排协议,以及发达国家持续推出的政策与联合行动,会对我国产生“挤压”效应。例如,对化石能源及农产品贸易相关甲烷排放数据的披露要求,以及相关监测平台和工具的建立,都将对全球初级产品供应链、价值链,以及大宗商品的生产及出口方产生广泛的影响。欧盟实施的进口能源甲烷限排标准将对全球甲烷控排进程、油气贸易以及油气生产领域甲烷控排,产生深远的影响。严苛的甲烷控排标准会导致油气生产供应成本上升,通过“亚洲溢价”现象推高我国油气进口成本,影响我国能源安全。同时,农产品的进出口贸易也可能受到类似影响,给我国农业生产和粮食安全带来新的挑战。相较于发达经济体,我国在甲烷排放总量、排放部门、达峰状态、排放演变趋势等方面存在明显差异,与农业和能源生产结构、产业结构和消费需求等因素关联,需要充分论证域外甲烷控排行动对我国初级产品供应可能产生的影响与倒逼作用,量化评估相应的社会经济成本及风险代价。

倒逼我国加快甲烷治理体系与治理能力建设

我国早期从环保、安全及资源利用的角度实施了一系列甲烷排放控制措施与行动,积累了宝贵的经验。“双碳”目标提出以来,开展甲烷控排行动的重要性在国内已形成共识,甲烷控排问题在政策层面受到了空前的重视。然而,在建章立制的过程中,我国如何设立强制性的甲烷减排行动目标及相应的具体实施路径仍存在较大争议,且政策工具尚显不足。与发达国家相比,我国在清单编制、技术研发和制度建设方面仍存在差距,减排能力体系建设滞后,面临基础数据薄弱、缺乏有效的监测技术和措施、减排潜力不明确,以及激励机制与配套政策不足等系列问题。考虑到我国当前的国情实际,简单照搬国际甲烷控排的理论与实践经验并不可行。如何科学实现生产侧、消费侧与贸易侧乃至整体供应链的协同甲烷减排已成为行动难题。同时,全球气候治理议程中的甲烷控排议题仍在持续演进,诸多方面有待完善。我国参与全球甲烷控排有较大的发挥空间和潜力机会,但是在全球层面缺乏我国牵头的甲烷控排议题及行动,往往处于被动应对的境地,亟待不断提高甲烷治理水平与全球视野下的研究支撑能力。

相关建议

夯实国内甲烷控排政策与行动基础。将甲烷控排纳入统一的工作框架。从应对气候变化和温室气体整体减排的战略高度出发,妥善平衡甲烷排放管控与实现“双碳”目标的关系,确保与能源、粮食、环境、经济等各领域宏观目标相衔接,强化各类型风险的防范与应对能力准备,推动对内与对外甲烷控排行动上的协同,夯实国内治理基础与政策经验。适时制定出台我国中长期甲烷控排战略。明确我国甲烷排放达峰时间点,规划2035年后全口径甲烷减排目标与管控路线图,详细论证甲烷控排行动路径与政策协同机制。综合考虑减排空间、节奏与路径,出台分阶段的减排任务,以及具体行业部门的总量、结构或强度目标要求,发挥甲烷控排在非二氧化碳温室气体减排全局中的催化剂、推进剂作用。强化政策工具储备与切实落实。加快梳理甲烷控排工作成果,强化控排政策工具储备,加强行业间、部门间的协作,强化政策、制度和法律的协同,加速在行业、地方和企业等各个层面的政策落实,切实形成合力。

提高全球性议题研究与设置能力。强化基础科学研究与科技资源配置。夯实全球性议题的科技支撑,设立甲烷排放控制科技攻关专项,布局关键核心技术攻关与研发平台建设,建立全球性甲烷排放监测系统,加快全球范围甲烷信息与情报收集,构建我国自主的多尺度甲烷数据体系。全面开展国际性技术标准与规则体系建设。领导制定国际性煤矿甲烷排放标准和技术规范,明确监测方法、控制措施、技术要求。参考欧盟做法,将进口油气的甲烷排放纳入监管范畴,作为影响油气贸易的储备政策与经济手段。作为全球农产品进口大国,制定重点农产品的甲烷排放及碳足迹标准。加强软科学研究支撑与专门人才培养。加强软科学研究布局,精准掌握美西方国家甲烷控排动态及影响,持续总结我国甲烷排放管控实践与政策成效,做到“知己知彼”,提高国际气候谈判中的议题设置与应对能力。重视甲烷控排领域人才培养,形成具有国际竞争力的跨领域、跨学科、集群性的研究队伍。

加快甲烷减排及资源化利用市场化。创新甲烷减排的市场化交易与投融资机制。加强绿色金融创新,建立中国特色的甲烷市场化机制。协同减污降碳,将甲烷减排项目全面纳入全国碳排放权交易体系和自愿减排交易体系;同时,探索国际性甲烷市场化交易新机制,建立多元的甲烷减排投融资机制,推动各领域深度减排。强化甲烷排放数据治理与信息披露。加强甲烷排放数据监测、报告与核查及相关平台工具的建设,改善信息的可获得性,增加数据透明度,重视第三方报告与核查的作用。推动将甲烷信息披露强制性纳入企业社会责任报告与环境、社会和治理(ESG)报告实践,为生产者、消费者、进出口商、公众和其他利益相关者提供全面了解甲烷信息的来源。促进甲烷减排技术与商业模式创新。以甲烷排放有效控制及甲烷资源化利用催生新的技术、产业与商业模式,吸引更多国内外企业和资本的关注,推动全社会的共同参与。

提升甲烷控排议题的国际话语权。积极参与全球甲烷治理体系。立足国情,坚持“共同但有区别的责任”和各自能力原则,积极融入全球甲烷治理体系和网络,主动应对全球甲烷控排议题博弈。更大范围参与现有甲烷控排相关国际组织,积极参与甲烷控排工作方案的制定和高级别国际会议,扩大我国的影响力。推动形成多方甲烷控排合作机制。与立场相近和关注共同话题的国家保持密切对话,尤其是与广大发展中国家展开深入合作,发起联合行动,依托“一带一路”、金砖国家、上海合作组织等多边合作平台与合作机制,发起并推动形成“金砖国家甲烷倡议”“‘一带一路’甲烷承诺”等,倡议建立全球南方甲烷控排联盟等国际组织,共同设立全球性、地区性的甲烷减排基金。提出全球甲烷控排的“中国方案”。加快探索全球甲烷控排的“中国方案”,提出适用于发展中国家的甲烷管控实践路径,为甲烷控排提供原创性贡献。充分发挥地区或城市、非政府组织、行业、企业等次国家行为体和非国家行为体的独特作用,积极开展国际传播与交流,宣传中国甲烷控排实践成果,分享经验、技术与最佳实践,鼓励“用世界语言,讲好中国甲烷控排故事”。

(作者:张博,厦门大学管理学院;郭金玲、仲冰、高俊莲,中国矿业大学;张国生,中国石油勘探开发研究院;刘合,多资源协同陆相页岩油绿色开采全国重点实验室;编审:杨柳春;《中国科学院院刊》供稿)