青藏高原生态安全屏障体系现状及优化

中国网/中国发展门户网讯 青藏高原是我国乃至亚洲重要的生态安全屏障,被誉为“世界屋脊”“地球第三极”“亚洲水塔”,具有重要的水、生物、草地、旅游等自然资源,是全球生物多样性保护的重要区域,维持其生态及生产功能是我国生态安全和可持续发展的重要基石。青藏高原生态环境脆弱,生态系统受气候变化影响显著,对人类活动的影响也非常敏感,亟待优化生态安全屏障体系以应对全球气候变化对青藏高原生态系统的巨大扰动,协调区域经济社会发展中日益激化的人地矛盾。基于青藏高原生态系统管理现实挑战,提出面向2035年的青藏高原生态安全屏障体系,是习近平生态文明思想和美丽中国建设目标在青藏高原的重要实践。

本文基于第二次青藏高原综合科学考察生态安全屏障体系研究成果,在青藏高原生态安全屏障体系全面考察的基础上,总结生态安全屏障体系现状,评估重要生态安全屏障功能,识别生态安全屏障功能优化关键区,提出生态安全屏障体系空间布局优化方向,阐释生态安全屏障对未来环境变化的应对,旨在为青藏高原生态文明建设与可持续发展战略实施提供科学支撑。

生态安全屏障体系现状

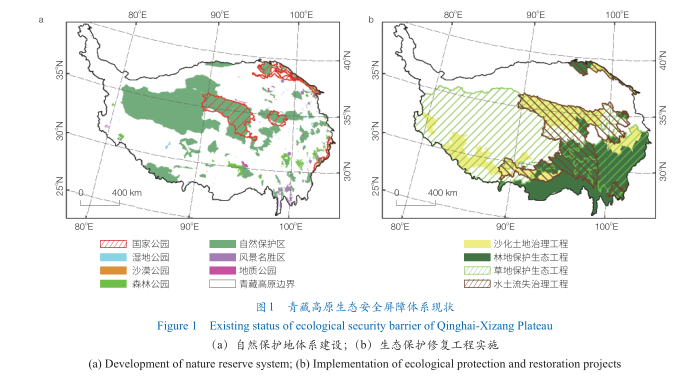

生态安全屏障体系是一个维持区域内、外生态安全与可持续发展的复合体系,生态安全屏障能够保持生态系统结构、功能不受或少受外界干扰胁迫的状态,形成多层次和有序化的稳定格局,并对周边地区的生态环境起屏蔽和保护作用。生态安全屏障体系包括但不限于自然保护地体系、生态保护红线、重大生态工程区、重点生态功能区等,在空间布局上具有复合结构特征,在逻辑关系上体现多目标协同,在管理调控中需要多部门协调。2010年底国务院印发的《全国主体功能区规划》中青藏高原生态屏障区是“两屏三带”生态安全战略布局的重要组成部分;2021年,青藏高原生态屏障区作为“三区四带”之一被纳入《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》。从自然保护地体系建设和生态保护修复工程实施的角度(图1),青藏高原生态安全屏障体系取得了良好的前期建设基础。

青藏高原以国家公园为主体的自然保护地体系建设需要基于青藏高原特殊的自然环境特征和人文景观。在第一批10个国家公园体制试点中,青藏高原共占有其中3个,分别为三江源国家公园、祁连山国家公园、大熊猫国家公园,跨越青海、甘肃、四川3个省份。截至2021年,青藏高原建成各级自然保护区171个(其中国家级52个),保护区面积达到90.3×104 km2,约占青藏高原面积35.5%,占自然保护地总面积的91.8%。此外,青藏高原还零星分布着湿地公园、沙漠公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等自然公园,约占自然保护地总面积的8%。青藏高原同时是我国乃至全球实施生态保护规模最大的自然地域单元之一,重大生态工程实施面积占青藏高原全域的近80%,已实施了一系列草地、林地保护工程以及水土流失和沙化土地治理工程,并已实施了7个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。

虽然青藏高原生态安全屏障体系有一定的建设基础,占青藏高原全域面积的近85%,但现有3个国家公园仅覆盖原有自然保护区面积的15%左右,未能突出国家公园的主体地位。自然保护地体系和生态工程区重叠面积约90×104 km2,约占自然保护地体系的82%,加之2023年已基本定型的生态保护红线内约104×104 km2的区域覆盖有不同类型的生态工程,覆盖红线81%的区域,需要规避不同生态安全屏障治理标准和手段叠置造成的管理定位不清问题。有评估认为,青藏高原除自然保护区以外的生态安全评分较低,且青藏高原自然保护区的国土空间格局与生态系统服务功能调控显著影响地区可持续发展评分。考虑到目前生态安全屏障建设举措主要关注生态保护和修复的面积,有必要从保障长期生态安全、提升生态安全屏障功能、支撑区域可持续发展的角度出发,在青藏高原自然保护地体系建设和重大生态工程布局的基础上,基于主要生态安全屏障功能空间位置及其时间变化开展生态安全屏障体系的优化。

生态安全屏障功能评估

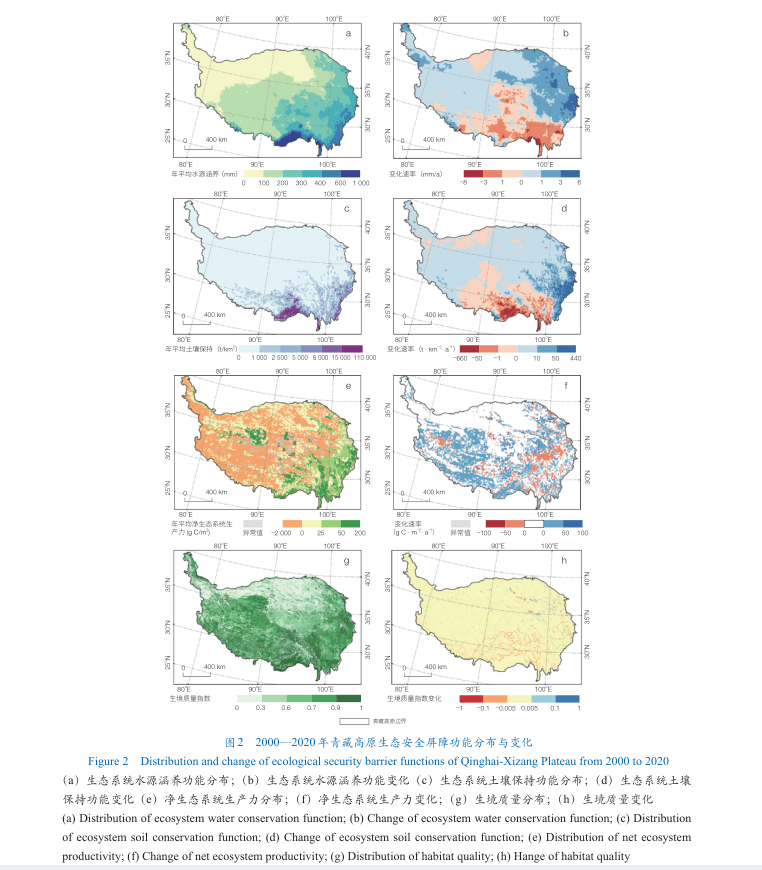

针对水源涵养概念内涵,在分布式时变增益水文模型基础上建立青藏高原水源涵养模型,将总降水量减雨期蒸发和地表产流视为水源涵养量。结果表明,得到2000—2020年青藏高原多年平均水源涵养量为180.07 mm,其空间布局呈现由东南向西北递减的态势(图2a)。其高值区主要位于岷江流域(387.10 mm)、外流河流域(363.52 mm)和大渡河流域(362.67 mm),低值区主要位于内陆河流域(88.00 mm)、祁连山流域(169.67 mm)。2000—2020年青藏高原水源涵养功能总体上呈现上升趋势,不同空间位置的年际变化速率在–7.26 mm/年到5.70 mm/年之间(图2b)。其中,青藏高原南部边界、雅鲁藏布江流域、怒江流域、澜沧江流域和雅砻江流域的下游呈降低趋势,青藏高原东北部区域呈升高趋势,其中岷江流域和黄河流域升高趋势最为显著。

基于分布式水文模型和修正通用土壤流失方程MUSLE模拟得到土壤保持量。结果表明,2000—2020年青藏高原多年平均土壤保持量为1056.84 t/km2,其空间分布呈现由东南向西北递减的态势(图2c)。高值区主要位于外流河流域(6 041.16 t/km2)、岷江流域(4 443.29 t/km2)和雅鲁藏布江流域(3 632.25 t/km2),低值区主要位于内陆河流域(60.07 t/km2)。2000—2020年不同空间位置的土壤保持功能变化速率在–660 t/(km2·a)到440 t/(km2·a)之间,总体保持稳定(图2d)。其中,土壤保持量在青藏高原东北部区域呈升高趋势,大渡河流域和岷江流域升高趋势最明显,主要原因是区域降水增加、气温升高,植被覆盖度增加。

陆面模式ORCHIDEE S3情景下的净生态系统生产力显示,青藏高原碳汇区面积占比约54%,主要分布在青藏高原东南部区域(图2e)。其中,长江流域的碳汇区面积占比约为74%,碳汇区年平均净生态系统生产力为36.8 g C/m²;澜沧江流域的碳汇区面积占比约为71%,碳汇区年平均净生态系统生产力为31.4 g C/m²。2000—2020年,青藏高原净生态系统生产力总体稳定,61%的区域的年平均净生态系统生产力呈现出上升趋势,在青藏高原西南部区域的升高趋势最为明显,但在东南部区域呈现出下降趋势。

基于InVEST模型评估青藏高原的生境质量,表征生物多样性维持能力。2000—2020年,青藏高原多年平均生境质量指数约为0.58,其空间布局呈现出由南部向北部递减的态势(图2g)。高值区主要位于青藏高原西南部的山南市(0.84)及其东部地区,以及长江和澜沧江交界处,低值区则主要位于柴达木河流域(0.23)。2000—2020年青藏高原生境质量整体上保持稳定(图2h),在柴达木河流域(0.006)、黄河流域(0.004)部分地区轻微上升,在怒江流域(–0.003)、雅鲁藏布江流域(–0.002)轻微下降。

生态安全屏障功能优化关键区

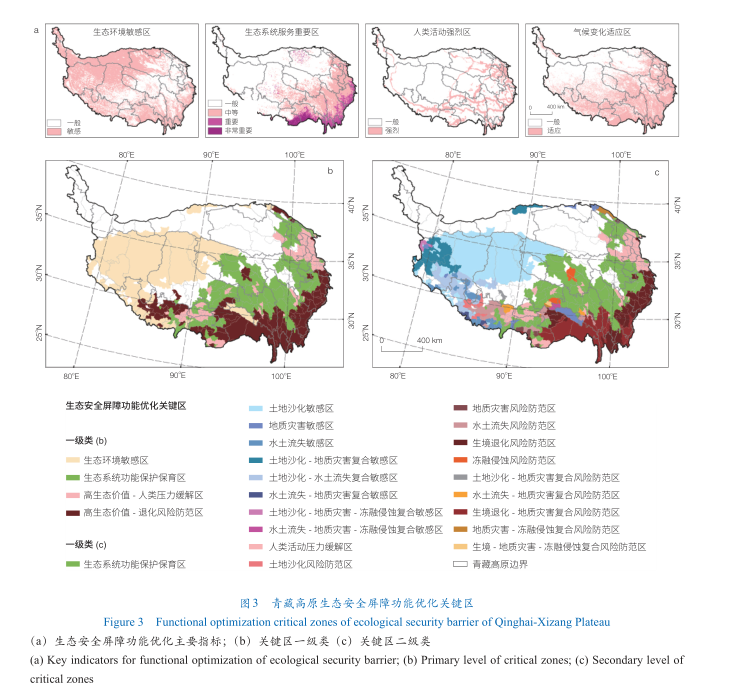

生态安全屏障功能的优化不仅要考虑区域生态系统服务功能,也要考虑影响生态安全的生态环境敏感程度、人类活动与气候变化的风险,从而保障生态系统功能不受或少受外界干扰胁迫。因此,可从生态系统服务重要性、生态环境敏感性、人类活动暴露度及气候变化适应性等4个维度识别出青藏高原生态安全屏障功能的优化需求。总体上,藏南、藏东南、川滇等地区具备较高的生态系统服务和气候变化适应能力,雅鲁藏布江中游、横断山脉和羌塘高原等地区则具有较高的生态环境敏感性,而人类活动强烈的区域主要集中在重要城市和交通干线周边(图3a)。其中,生态系统服务重要区域约占全域面积的7%,集中在森林覆盖度高、水热条件优越的东喜马拉雅南部地区、川滇和藏南地区。生态环境敏感区域约占全域面积的57%,主要分布在雅鲁藏布江流域及青藏高原的西北部和东南部。人类活动强烈区约占全域面积的15%,集中在西宁、拉萨等人口密集的城市,山南和林芝等农业开发潜力大的地区,以及主要交通干线附近。通过环境多样性、物候稳定性和气候变化速度识别的气候变化适应区约占全域面积的39.5%,呈现出从东南到西北逐步扩展的空间格局。

以流域作为基本评估单元,结合生态系统服务重要区、生态环境敏感区、人类活动强烈区和气候变化适应区,以及自然保护地、生态工程的空间格局,识别出生态系统功能保护保育区、高生态价值-退化风险防范区、高生态价值-人类压力缓解区和生态环境敏感区等4类生态安全屏障功能优化关键区(图3b)。生态系统功能保护保育区具有较高生态系统服务或较强的气候适应能力,约占全域面积的20%,主要分布在三江源、川西、藏东等地区。高生态价值—退化风险防范区生态系统服务较高或气候适应能力较高,但生态环境较为脆弱,具有较高的环境退化风险,占全域面积的15.5%,主要分布在藏东、川滇、横断山脉等地区。高生态价值—人类压力缓解区具有较高生态系统服务但也承受较高的人类活动胁迫,约占全域面积的5.4%,主要分布在西宁及拉萨2个省会城市周边。生态环境敏感区具有较高的生态环境敏感性和低人类活动强度,约占全域面积的27%,主要分布在羌塘高原等青藏高原西部地区。此外,将生态环境敏感区域和高生态价值-退化风险防范区域进一步细分,明确土地沙化、地质灾害、水土流失、生境退化、冻融侵蚀、或两两组合的生态本底风险,形成更具针对性的20个二级分区(图3c),如土地沙化敏感区、地质灾害敏感区、土地沙化-水土流失复合敏感区、水土流失风险防范区、生境退化风险防范区、生境退化-地质灾害复合风险防范区等。

生态安全屏障体系优化方向

空间布局优化

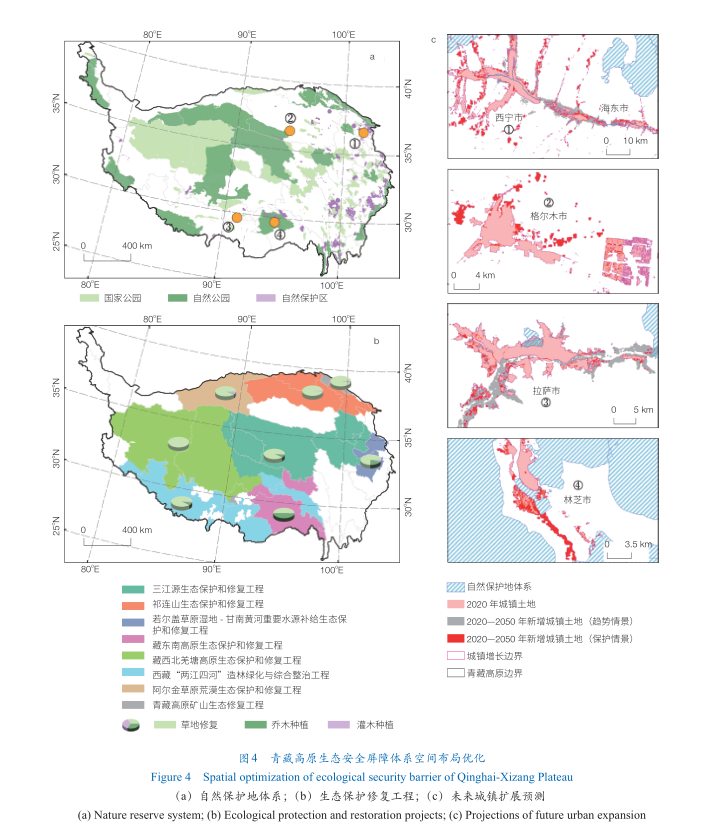

到2035年,青藏高原将建立以国家公园为核心的自然保护地体系,自然保护地将覆盖青藏高原总面积的44%(图4)。青藏高原国家公园群将建设有13个国家公园,占青藏高原面积的24%:在原有三江源国家公园、祁连山国家公园、大熊猫国家公园的基础上新建设10个国家公园,包括北部建设帕米尔—昆仑山国家公园,南部新设冈仁波齐国家公园、珠穆朗玛国家公园、香格里拉国家公园和高黎贡山国家公园,东部建设青海湖国家公园、若尔盖国家公园和贡嘎山国家公园,中部建设羌塘国家公园和雅鲁藏布大峡谷国家公园,共57.7×104 km2,覆盖自然保护地面积的一半左右。预计到2035年自然保护区建立200个左右,占青藏高原面积的16%。自然公园约250个,约占青藏高原面积的4%。2035年自然保护地将覆盖约70%的2023年生态保护红线划定区域,自然保护地体系优化也将作为未来生态保护红线调整主要依据之一。

基于《青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程建设规划(2021—2035年)》划分的8项重大工程实施区域,模拟在气候变化、人口增长和产业发展背景下的乔、灌、草等土地覆被变化,提出最大提升生态安全屏障功能并保障农牧生产和城乡生活的土地覆被优化配置方案(图4)。发现三江源生态保护和修复工程、西藏“两江四河”造林绿化与综合整治工程、青藏高原矿山生态修复工程、祁连山生态保护和修复工程、藏西北羌塘高原生态保护和修复工程和阿尔金草原荒漠生态保护和修复工程以草地修复为主,优化后草原综合植被盖度均提升0.7%以上;藏东南高原生态保护和修复工程和西藏“两江四河”造林绿化与综合整治工程优化后森林覆盖率分别提升0.87%和0.2%,而其余工程区森林覆盖率提升不足0.2%。该结果说明,未来青藏高原生态工程实施应以生态保护为主,强调自然恢复措施;在变更土地覆被类型的人工修复措施中,草地修复的适用范围远大于乔木和灌木种植。但总体上,变更土地覆被类型对草原综合植被盖度和森林覆盖率的贡献有限。

基于本地化的不同共享社会经济路径(SSP)预估青藏高原未来城镇面积,模拟趋势情景和保护情景下的未来城镇扩展过程,从而划定青藏高原城镇增长边界(图4)。预测2020—2050年青藏高原城镇面积将扩张41%—47%,青海省城镇面积将增长28%—32%,西藏自治区城镇面积将增长65%—76%。在不考虑生态安全屏障建设的趋势情景下,新增城镇面积将几乎全部集中于西宁市、海东市、拉萨市、山南市4个大城市。设定自然保护地为刚性约束、高值生态系统服务为弹性约束的保护情景,则西宁市、海东市新增城镇面积分别占青海省新增城镇的56%—62%、27%—30%,拉萨市、山南市、林芝市和日喀则市的新增城镇面积将分别占西藏自治区新增城镇面积的13%、39%、23%和21%。由于保护情景下拉萨市的生态系统服务高值区被限制占用,而山南市紧邻拉萨市,交通便利、水资源相对丰沛,作为边境市战略位置重要,且仍有大面积生态系统服务相对较低、地势平坦的河谷地区适合城镇发展,因而该情景下山南市新增城镇面积较大。因此,在生态安全屏障优化体系建设中需要基于自然保护地和生态系统服务约束城镇增长边界,并注重控制高海拔城市的扩张规模。需要说明的是,生态安全和边境安全是可以兼容的,青藏高原生态安全屏障体系在优化中并不否定自然保护地体系、生态保护红线以外人类活动的合理性,并认可青藏高原边境县市的国境线附近区域必须保障一定规模的人类活动。

对未来环境变化的应对

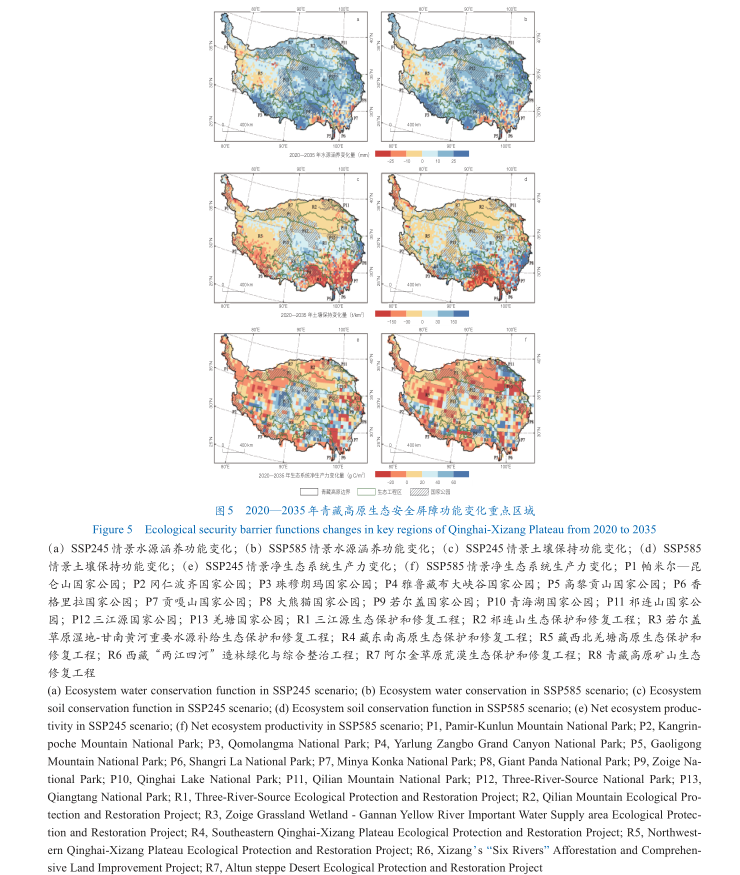

基于2000—2020年生态安全屏障功能的评估模型与参数,预测2020—2035年青藏高原生态安全屏障功能。在SSP245与SSP585两种情景下,青藏高原8项生态保护修复重大工程实施区域均呈现出水源涵养功能的增强,土壤保持功能则增减不一(图5)。其中若尔盖草原湿地-甘南黄河重要水源补给生态保护和修复工程区的水源涵养功能提升最大,在SSP245和SSP585情景下分别提升20.9 mm和28.7mm,建议将促进生态系统水源涵养功能提升作为该区域生态保护修复首要任务。若尔盖草原湿地-甘南黄河重要水源补给生态保护和修复工程区,以及三江源生态保护和修复工程区在2种情景下土壤保持功能均有小幅提升,西藏“两江四河”造林绿化与综合整治工程区在SSP585情景下土壤保持功能有所提升,未来土壤保持功能的维持应在生态保护修复工作中予以强调。在SSP370与SSP585情景下,所有重大工程实施区域的净生态系统生产力均有所提升。其中藏东南高原生态保护和修复工程区的净生态系统生产力提升最为明显,建议将增强生态系统碳汇功能作为藏东南高原地区生态保护修复的工作重心。

在SSP245与SSP585两种情景下,高黎贡山国家公园的水源涵养功能均下降最多,是未来高黎贡山国家公园管理中值得重点关注和适应的风险。香格里拉国家公园在SSP245情景下水源涵养功能上升,但在SSP585情景下表现为下降,为国家公园管理目标制定带来不确定性。其余11个国家公园在2种情景下水源涵养功能都有不同程度的提升,其中雅鲁藏布大峡谷国家公园提升最为明显,建议将促进生态系统水源涵养功能提升作为国家公园管理目标之一。大多数国家公园的土壤保持功能在SSP245和SSP585两种情景下均呈现下降趋势,羌塘国家公园、若尔盖国家公园和三江源国家公园在这2种情景下土壤保持功能均有小幅上升,而雅鲁藏布大峡谷国家公园则在2种情景下土壤保持功能下降最为明显,在未来雅鲁藏布大峡谷国家公园管理中值得重点关注。在SSP370与SSP585这2种情景下,珠穆朗玛国家公园的净生态系统生产力下降最为明显,预示着生态系统碳汇损失是未来珠穆朗玛国家公园管理中值得重点关注和防范的风险。雅鲁藏布大峡谷国家公园、祁连山国家公园、羌塘国家公园、三江源国家公园和大熊猫国家公园在这2种情景下净生态系统生产力均有所提升,强化生态系统碳汇有潜力成为上述国家公园管理的重要目标。

基于以上对生态系统功能变化情景的预测,青藏高原生态安全屏障的建设应高度关注气候变化对生态安全屏障功能的影响,不宜片面追求国土空间绿化面积,而是从自然地理规律出发,贯彻质量优先、稳定优先的原则,确定适于本地自然条件的山水林田湖草沙冰空间配置模式,在气候变化背景下“让自然做功”以期取得事半功倍的管理成效。

结语

第二次青藏高原综合科学考察生态安全屏障体系研究在全面考察重要碳源汇区、江河源区、城镇化地区、农牧区生态安全屏障的基础上,建立了数据计量口径一致、满足空间优化精度要求的生态安全屏障体系数据集,拓展了青藏高原全域生态系统功能评估、土地覆被模拟配置、气候变化情景预测等技术方法,提出了结合青藏高原自然保护地体系和生态保护修复工程的青藏高原生态安全屏障优化体系,论证了不同国家公园和生态保护修复工程对未来环境变化的应对方向,有助于为青藏高原生态环境保护和可持续发展提供科技支撑。

青藏高原生态安全屏障体系建设是一项久久为功的事业。面向青藏高原生态环境保护和可持续发展现实需求,未来生态安全屏障体系建设不仅需要持续开展空间布局优化,如生态保护红线与自然保护地体系和生态保护修复工程的衔接,更需要重点关注生态安全屏障管理体系优化。① 完善生态安全屏障建设的地方标准体系,加强地域特定生物多样性保护、特色生态产品供给。② 建立生态保护修复的适应性管理体系,提升对环境变化和自然灾害的应对能力。③ 深化以人与自然关系为主线的科技支撑体系,例如研发基于大数据和人工智能的人地系统耦合模型,为青藏高原可持续发展提供多目标统筹的系统性方案。④ 探索利益相关方的协同治理体系,处理好民族地区高水平保护与高质量发展的关系。通过对青藏高原生态安全屏障管理体系的持续优化,科学推进青藏高原人与自然和谐共生的现代化建设。

(作者:傅伯杰,中国科学院生态环境研究中心 城市与区域生态国家重点实验室;刘焱序、赵文武,北京师范大学 地理科学学部;冯晓明,中国科学院生态环境研究中心 城市与区域生态国家重点实验室;刘世梁,北京师范大学 环境学院;缪驰远,北京师范大学 地理科学学部;王旭辉,北京大学 城市与环境学院;何春阳、李长嘉、叶爱中,北京师范大学 地理科学学部;胡中民,海南大学 生态学院;刘志锋、周丁扬,北京师范大学 地理科学学部; 编审:杨柳春;《中国科学院院刊》供稿)