战略性基础研究的由来及国际实践研究

|

|

中国网/中国发展门户网讯 近年来,国际间科技实力的角逐不断前移至基础研究阶段,因此加大基础研究投入,储备面向国家未来发展需求的科技力量显得尤为重要。欧美发达国家纷纷加强基础研究投入,并设立新机制完善面向国家战略需求的基础研究资助体系。例如,美国于 2021 年 3 月 26 日提出《美国国家科学基金会未来法案》(NSF for the Future Act),声称要在 5 年内将国家科学基金预算提高 1 倍以上,并倡导设立“科学和工程解决方案董事会”(Directorate for Science and Engineering Solutions)以期在特定领域取得专攻优势。欧盟在新一轮的“欧洲地平线”资助计划中设置使命导向的优先资助领域,加强面向重大挑战的资助强度。英国 2020 年出台“研发路线图”(R&D Roadmap),并据此路线图加大对长期性、基础性科研工作的支持力度,发展世界领先的基础设施和研究机构。

我国通过多种渠道开展对基础研究的资助,其中中央政府以项目形式开展的对基础研究的资助大体可以分为两大类:①以国家自然科学基金面上项目、青年科学基金、地区科学基金等项目为代表的,以资助科研人员自由探索为重点、资金体量较小、周期相对较短的“自下而上”的探索性研究项目;②以国家重点研发计划、重大专项等为代表的,更加体现国家战略需求、资金体量较大、周期相对较长的研究项目。其中,后者属于本研究所探讨的战略性基础研究的范畴。当然,对战略性基础研究除政府项目资助外,还有稳定拨款等渠道的资助。从现阶段我国对基础研究的需求来看,不仅需要加强对自由探索类基础研究的资助,更需要加强对战略性基础研究的资助。那么,如何加强对战略性基础研究的资助是我国基础研究资助面临的重要问题之一。从现阶段我国基础研究资助的实际来看,存在对战略性基础研究资助顶层设计不够、资助持续稳定性不强等问题。

基于这一背景,本文梳理了战略性基础研究概念的发展演变,总结分析了美国、欧洲、日本在战略性基础研究方面的政策设计与管理机制,特别是资助机制的实践案例,以期为改进我国战略性基础研究的管理和资助提供借鉴。

战略性基础研究的由来

基础研究概念体系的演化与战略性基础研究概念的出现

战略性基础研究概念的产生是基础研究学科前沿不断突破、学科范围不断扩大、基础研究在国家竞争发展中的地位不断提升的结果。在基础研究概念不断丰富的过程中,科学共同体自身、政府、企业等利益相关方共同丰富和拓展了基础研究的概念体系。

好奇心驱动的纯基础研究是基础研究概念的起点。自古希腊开始,为了知识本身而追求知识成为科学研究的重要传统,这一传统成为后来欧美建设大学的重要研究文化基础,也成为基础研究一个基本特征。这一特征也被称为纯基础研究(“pure” basic research)或好奇心驱动的基础研究(curiosity driven basic research)。

二战后,各国政府对基础研究的大力支持推动了基础研究建制化的发展。1945 年万尼瓦尔·布什的《科学:无尽的前沿》报告(以下简称“布什报告”)发布以来,基础研究作为研发活动中重要的一环被广泛接受。布什报告中将基础研究定义为“一般知识以及对自然及其规律的理解”。该报告对基础研究的定义体现了对基础研究两方面的重要认识:①基础研究与技术创新之间的关系。线性模型下的基础研究作为技术创新的源头,为政府资助基础研究提供了合法性。② 政府资助基础研究过程中,政府与科学的关系更多地体现为资源的委托代理关系。科学共同体拥有较强的自治权,政府对科学的监督、干预等都比较有限。

1962 年,经济合作与发展组织(OECD)发布了第一版《弗拉斯卡蒂手册》(Frascati Manual),该手册对基础研究的定义为“基础研究是指为了获得现象和可观察事实的新知识而进行的不以任何应用和使用为目的的试验性和理论性的工作”。简洁明确定义的提出为各国开展研发投入统计和对比提供了标准;但是,这种简单的划分方式也遭到多方批评。特别是定义中将基础研究和应用研究二分的做法,在一定程度上固化了人们对线性模型的印象。随着学者对科研活动规律的进一步认知,基础研究和应用研究的二分法遭到了以创新研究学者为代表的强烈抨击;其中,以 Rosenberg的评判最为尖锐:“将基础研究和应用研究二分的做法极其武断。这些区分常常基于研究人员的动机或目标。但这种区分常常并没有用处或者启发性。”

随着二战和冷战的结束,西方国家大幅增加科学研究投入的态势出现回落,对科学研究的投入进入持续平稳的状态。之前由于军事需求对一些重要学科的资助也开始下降。例如,20 世纪 80 年代对核能研究资助的减少直接导致了与其相关联的物理学和工程研究领域资助的降低。相比技术,基础研究对国家、社会发展的作用没有战时那么直接和明显,政府对基础研究资助的紧迫性降低。此时,政府与科学之间的关系也悄然发生了转变。特别是在西方新公共管理运动的背景下,政府面对公共投入效率问责的压力,对基础研究满足国家经济和社会发展目标的要求日益增强,这为战略性基础研究概念的形成奠定了政治合法性基础。

1997 年,“巴斯德象限”理论提出了以应用为导向的基础研究,在线性模型的基础之上,将单向、线性的概念扩展到二维空间,使之成为区别于以往纯基础研究的新类型,进而揭示了基础研究与应用研究之间更为复杂的关系。特别是近年来基础研究和技术应用之间深度耦合,兴趣为导向的基础研究与应用为导向的基础研究之间的界限更加模糊。这一现实为开拓新的分析视角,提出由实际问题、国家战略引发的基础研究类型提供了新的理论基础。

主要的战略性基础研究

实践中各国对战略性基础研究概念与内涵的界定各有侧重,对应的英文有 strategic research、strategic basic research、mission-oriented research 等。甚至有些国家在政府基础研究的布局与组织实施中并未将“战略性基础研究”作为一个明确的、单独的类型,而是在国家战略需求的前沿基础研究布局、事关国家战略发展的重要技术方向的上游基础研究布局中体现了对战略性基础研究的重视。

实践中,国际上对战略性基础研究概念的理解大体可以分为 2 种主要类型。

对战略性基础研究概念的认识侧重于强调基础研究的战略性作用。强调基础研究满足国家战略需求,特别是服务于国家、社会、经济发展的目标和作用。在这一层面上,战略性基础研究的内涵与国家战略需求明确挂钩。这一认识也成为原有基于市场失灵假设,政府作为好奇心驱动的基础研究的资助主体,其政治合法性受到挑战后,支持政府资助基础研究合法性的理论基础之一。这一类型的战略性基础研究既可以是科学共同体“自下而上”以好奇心驱动的基础研究而提出的科学前沿,其最终服务于国家战略需求;也可以是国家“自上而下”前瞻布局组织实施的研究。从布局和组织实施来看也可分为 2 种方式:① 与政府对科技领域“国家队”的资助相结合。例如,美国能源部(DOE)下属的 17 家国家实验室、德国马普学会、法国科研中心、日本文部科学省下属的国立科研机构、“世界顶级研究基地计划”(WPI)等。②通过布局竞争性项目的方式进行资助。例如,美国的“脑科学计划”、欧洲兴起的使命导向的研究项目、日本科学技术厅资助的战略性基础研究项目等。

类似于斯托克斯提出的应用导向的基础研究。相对第一种类型中对基础研究应服务于国家战略需求目标的关注,此类研究对战略性基础研究内涵的认识更加关注基础研究是否以应用或特定目标为引导。以澳大利亚 1998 年提出的研究分类标准中的定义为例,“战略性基础研究是以特定应用为目的而获取新知识的实验性和理论性的工作,它能够为已辨别的实践问题提供一种更为广泛的知识”。需要指出的是,这种以应用为导向特别是以直接商业价值应用为导向的基础研究大部分由私营部门资助,因此不作为本文探讨的重点。

从前述我国对战略性基础研究的管理需要而言,第一类即强调满足国家战略需求的特点更符合我国关于战略性基础研究概念的界定。第二类在我国一般划入应用基础研究的范畴;由于不一定都能达到国家战略性需求的高度,此类研究不一定都属于本文所指的战略性基础研究。

战略性基础研究管理与资助的国际实践案例

基于以上对战略性基础研究概念的梳理,以突出国家战略需求的战略性基础研究的概念,选择国际实践案例开展分析。

美国

美国历来重视对基础研究的战略性引导。特别是在二战和美苏冷战期间,直接服务于战争军事需求的基础科学研究一直是美国联邦政府的资助重点。虽然在美国的科学政策中,很少直接使用“strategic basic research”(战略性基础研究)的提法,但是对基础研究的战略性引导体现在政府资助的多个方面。

基于联邦部门使命开展基础研究布局与组织实施。美国联邦政府对科技的分布式资助、与联邦部门职能相结合的特点,有利于实现基础研究服务于部门使命的目标。二战以来,联邦政府一直是美国基础研究最重要的投入主体。1953—2019 年,联邦政府基础研究投入占全美国基础研究投入总量的年平均占比为 60.12%。这其中,美国卫生与人类服务部(HHS)、国家航空航天局(NASA)、DOE、国防部(DOD)和农业部(DOA)和国家科学基金会(NSF)是基础研究的重要资助机构,这六大机构投入总量约占美国联邦政府投入总量的 97.1%(2020年数据);其中,HHS 和 DOE 的投入分别占 49.3% 和 12.4%,超过美国联邦政府投入总量的 60%。这两大机构对基础研究的资助都重视其对服务部门使命的战略导向。

对高水平国立科研机构和国家实验室的稳定支持。对高水平国立科研机构、国家实验室的稳定支持也是美国联邦部门开展战略性基础研究资助较为通用的做法。以美国国立卫生研究院(NIH)为例,其经费总量的 20% 用于资助包括美国国家癌症研究所(NCI)在内的内部研究机构。NIH 内部研究机构绝大部分经费来自 NIH 稳定支持的机制,以保证他们能够在一些重要的研究领域进行长期攻关,从而有所突破。DOE 在对其下属国家实验室的资助中也采用了稳定支持的机制。DOE 下属 17 家国家实验室 80% 以上的经费来自 DOE 各部门的委托研究,仅有少量经费来自 DOE 以外的战略合作伙伴。对高水平国立科研机构、国家实验室的持续稳定支持,保证了一批高水平科研人员能够持续稳定围绕美国的国家战略需求开展研究;并通过遴选优秀的委托机构、开展绩效管理等方式,保证了资金的使用效益。

针对大型科学研究计划开展跨部门跨学科的联合攻关。以“脑科学计划”的组织和实施为例,2013 年 NIH 响应时任总统奥巴马的号召,创建了“脑科学计划”工作组,“推动前所未有的跨学科研究”。“脑科学计划”作为一项独立的大型综合性战略研究,涵盖了研究(R 系列)、人才(K、P、T系列)、官学企合作(U 系列)等多个类型。2014—2021 年,“脑科学计划”资助项目超过 1 100 项,资助总量达 24 亿美元资助。“脑科学计划”主要以竞争性项目形式资助战略性基础研究,其实践特点体现在 2 个方面:① 在出题机制方面,多主体联合出题,制定合理资助方案。“脑科学计划”采用多主体联合出题的机制。由美国联邦部门(如 NIH、DARPA、NSF、FDA、IARPA 等)、私人基金会(如电气电子工程师学会、卡弗里基金会等)、大学、研究所、企业及国际伙伴共同协商确定研究选题;由脑科学多理事会工作组(Multi-Council Working Group)协调各方利益。多主体从国家战略、学术前沿、企业应用等视角共同提出脑科学领域亟待研究的重点问题及优先领域和事项,并提供与其特点相适应的资助方式。② 在组织实施方面,注重跨学科合作,管理公开透明。“脑科学计划”下资助的项目由跨学科、跨领域、跨主体的团队构建。例如,一项研究课题通常由公共部门和私营部门的研究人员共同合作完成。公营部门主要由 NIH 及其他若干研究所和高校的科学家团队构成,通常来自生命科学、物理学、工程学、数学、统计学和行为学等多个科学领域,负责执行科研项目并解决科学问题;私营部门,则由众多企业技术人才构成,通常来自微电子、光学、无线通信、大数据组织与挖掘等领域,重点负责提供技术服务,辅助科学家完成研究项目。③在项目管理方面,“脑科学计划”仍采用课题组长负责制,同时遵循预算绩效管理框架下的项目汇报原则。每一项受“脑科学计划”资助的课题都需公示课题负责人、经费预算、项目进展及成果,以公开透明管理的方式接受公众监督。

在面临新时期、新问题之时,对科技布局与组织做出快速调整。美国联邦政府为应对日益激烈的国际竞争,加强对特定技术领域相关的基础研究布局与组织实施。2021 年 4 月,为应对来自中国等潜在竞争对手的挑战,提升全球领域范围内美国核心竞争力,保持美国科技创新领先水平,美国参议院通过了《无尽的前沿法案》(Endless Frontier Act),在 NSF 设立技术和创新理事会(DTI),以加强在关键技术重点领域中的基础研究,确保在关键技术领域中美国的领导地位,并解决美国地缘战略中面临的技术难题。《无尽的前沿法案》明确提出了 DTI 重点支持的 10 个重点研究领域(图 1)。2021 年 5 月,美国参议院在《无尽的前沿法案》的基础上通过了《美国创新和竞争法案》(The United States Innovation and Competition Act of 2021)。该法案包括《关键核心领域(芯片和 5G)拨款》《无尽的前沿法案》《2021 战略法案》《国土安全和政府事务委员会规定》《2021 年应对中国挑战法案》和其他一揽子政策。在基础研究的战略布局方面,《美国创新和竞争法案》明确了在未来 5 年内将给予 NSF 810 亿美元拨款,其中 290 亿美元将专项用于 DTI 以推动上述 10 个关键技术领域的发展。2022 年 2 月,美国众议院又通过了《2022 年美国竞争法案》(America Competes Act of 2022),旨在减少美国对于中国半导体制造业的依赖,促进美国科学技术发展,保证美国当前和未来数十年的“世界最强地位”。该法案为 DOE 科学办公室增加约 40 亿美元预算,使其预算总量达到 110 亿美元,以为聚变研究等领域物理科学提供资金。

欧盟

欧洲在科学技术创新方面一直处于世界领先地位,这离不开其对科学研究的大力资助和相应的制度建设。除各国层面的研发资助,欧盟层面也设置了相应的制度和资助保障,并在近年来加大资助力度和针对社会经济环境与人类健康相关的重大挑战的跨部门和跨学科的资助。

加大资助力度,聚焦优先战略,设置面向未来新兴技术的旗舰项目。2010 年,欧盟在“里斯本战略”落幕的同时启动了新的 10 年经济发展规划——“欧洲 2020 战略”,其中于 2014 年启动用于支持研究和创新的“地平线 2020”(2014—2020 年)计划作为实现其战略的重要工具。该计划资助从基础研究到创新产品市场化的整个“创新链”所有环节,聚焦三大优先战略:卓越科研、产业领导力和社会挑战。其中,基础研究主要由欧洲研究理事会(ERC)资助,占有重要比例。此外,欧盟还设有面向未来新兴技术的旗舰项目,主要针对科学、技术和社会具有变革影响,极具前景和超大规模的联合研发活动。2012 年“石墨烯”研究和“人类脑计划”成为首批旗舰项目 ,每个项目资助额达 10 亿欧元。

新设定以使命为导向的优先资助领域和相应制度保障。欧盟在其新一轮的“欧洲地平线”(2021—2027 年)计划中,预计投资 1 000 亿欧元,较 2014—2020 年“地平线 2020”计划增长近 30%;其中,基础研究比此前的“地平线 2020”增加 20% 以上。并且,在新一轮“欧洲地平线”计划中部署了多项行动计划,涉及数字化、人类健康、粮食安全、自然资源等领域,并设定了一些以使命为导向的优先资助领域:气候变化、癌症、海洋和其他水体、智慧城市、土壤和粮食五大重点领域,将获得 45 亿欧元资助。这些大型资助计划具有跨部门、跨领域的资助特点。

除欧盟层面的大型项目计划,各国在对具有战略性特征的基础研究资助方面也呈现自己的国家特征。以德国为例,其对从事基础研究的马普研究所采用以稳定支持为主的资助模式——德国联邦政府每年按照法律拨发固定经费,这种对机构的稳定支持能够保障机构长期从事某一领域的基础研究,从而保障原创性成果。

英国

英国提出将其研发投入占国内生产总值(GDP)的投资目标从 2017 年的 1.69% 提升到 2027 年的 2.4%,并在 2020 年出台《研发路线图》,以加强对基础研究的长期支持力度和在国家战略层面的引导和统筹,以保持并持续提高英国的基础研究能力,建设高水平的基础研究机构和设施。除此之外,英国效仿美国国防部高级研究计划局(DARPA)成立专门资助高风险高回报的独立科研资助机构——先进研究发明署(ARIA),预计其成立的最初 4 年将投资 8 亿英镑;英国目前已计划任命 DARPA 的原副局长 Peter Highnam 作为 ARIA 负责人。此外,为将科学研究更好地转化为社会、经济效益,英国成立新的机构,科学技术委员会(National Science and Technology Council)和科技战略办公室(Office for Science and Technology Strategy),用于协调各政府部门之间的协同,促使科学研究和创新能够跨越各个政府部门的利益分割,服务于国家的战略需求和经济增长。科技战略办公室成立后的首要任务是辨别英国国家层面的科技优势对其进行优先支持以保持英国在全球的领先地位,其设定的一些优先领域包括:帮助英国实现净零碳排放、治愈癌症、保障英国国家安全和发展数字驱动的经济体等宏大目标。

日本

战略性、前瞻性、系统规划是日本科技政策、资助布局与科技管理的特点。文部科学省是日本中央层面最大的科研经费配置部门,所负责的科研经费总量超过全国科研经费总量的 50%。既包括对国立科研机构、WPI 的稳定支持,也包括各类项目资助。其中,下属的日本学术振兴会(JSPS)负责配置的“科研费”,重点支持科研人员自由探索为主的基础研究和基础研究人才培养;日本科学技术振兴机构(JST)及日本医疗研究开发机构(AMED)则重点负责资助与国家战略需求相关的基础研究项目。日本政府对战略性基础研究的布局与组织实施主要体现在 3 个方面。

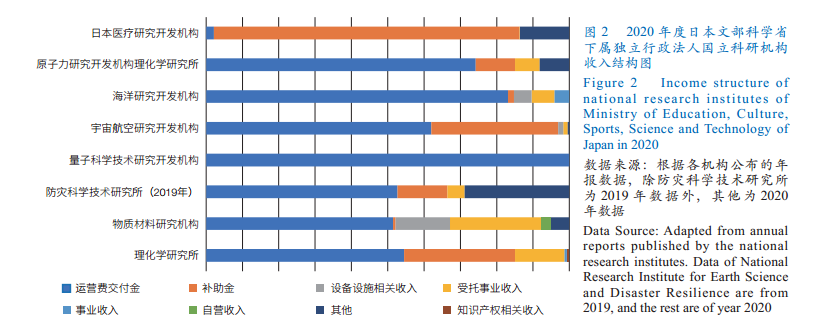

对国立科研机构的长期持续稳定支持。日本国立科研机构均依法成立,在机构成立的法律文件中明确规定了机构的使命定位及经费来源。政府对国立科研机构的稳定支持和政府委托的研究经费是国立科研机构的主要经费来源。以文部科学省下属 8 家机构为例,机构的稳定支持与政府委托研究的经费占机构经费总量的平均值达到 98.1%(图 2)。

对“世界顶级研究基地计划”(WPI)的资助。2007 年,日本政府为发展优势基础研究领域,保持其优势领域的国际领先地位,发起了 WPI 建议与资助。WPI 研究中心创新运营和管理模式,拥有高度的自主权,采用日本政府主导、公私伙伴联合资助。WPI 的政府资助主要来源于 JSPS,经费资助通常包括人工费、事业费、差旅费、设备费等。根据加入 WPI 时间的早晚,WPI 各研究中心每年获得 7 亿—14 亿日元之间的政府资助,资助周期为 10 年或 15 年。以金泽大学纳米生命科学研究所为例,其每年获得 7 亿日元政府资助,约占其经费总量的79.5%。政府资助的 30% 用于人员和项目活动支出,70% 用于设施采购与维护。WPI 在接受政府资助的同时也获得了来自企业和财团的资助。例如,东京大学卡佛里宇宙物理和数学研究所获得了美国卡佛里基金会 14 亿日元资助,而大阪大学和 2 家药企签订了 10 年 100 亿日元的资助合同。

对重点领域的战略性基础研究项目的资助。日本文部科学省预算资金总量的 62% 用于组织实施与国家战略需求相关的科技创新活动。其中,与国家战略需求相关的科技创新活动中,明确提出的战略性基础研究项目约占 1/4,以用于支持与国家战略需求相关的信息、生物、材料、环境等多领域的战略性基础研究。

国际实践经验总结

基于本文对战略性基础研究由来、国际实践中的定义与布局管理实践的分析,可以发现:虽然各国并未对战略性基础研究的概念形成统一认识,且组织模式各异,但各国都在加强对基础研究服务于国家战略需求的引导。这既是新时期国际竞争压力下的需求,也是对基础研究本身特征更深刻认知的结果。特别是近年来,科学技术深度融合,很难区分什么是以兴趣为导向的基础研究,什么是以应用为导向的基础研究。重大的科学研究突破往往需要多学科交叉融合、公共私营部门联合攻关,以及长周期持续稳定投入。这使得各国政府更加关注基础研究对社会经济发展的作用与影响,并加强对基础研究服务于国家战略需求的引导,战略性基础研究的概念应运而生并逐渐得到各国政府的重视。按照本文战略性基础研究以突出国家战略需求为特点的定义,研究发现,虽然基于各国政治、科技布局与组织的特点,实践中战略性基础研究的组织方式各有侧重,但是也体现出一些共性的特征。

政府引导基础研究服务国家战略需求成为各国共识。随着科技在社会经济发展中作用的日益凸显,系统性地开展基础研究布局并在重点领域开展科学攻关,形成国家竞争优势并服务于国家经济、社会、环境等多目标需求,已经成为各国在现阶段除资助自由探索的基础研究之外的一项重要的研究资助共识。

各国在战略性基础研究的组织实施方式上呈现不同特征。美国战略性基础研究与联邦部门的使命定位高度相关,不论是优先领域的提出,还是对战略性基础研究的资助都内化为联邦部门完成自身使命定位的要素之一;欧洲各国加强对面向未来社会需求和重大挑战的研究资助,重视对跨学科的重大项目资助和跨部门之间的协同机制;日本对战略性基础研究的资助则是从国家层面出发,自上而下统一布局,一体化实施。

各国在战略性基础研究优先领域布局上各有侧重。如前文所述,战略性基础研究是个发展的概念,与各国政治需求紧密挂钩,并无严格意义上的统一定义。各国在组织实施战略性基础研究的过程中,体现了对战略性基础研究概念的理解与侧重点各有不同。这一个特点在战略性基础研究优先领域的遴选中表现尤为突出。例如,美国联邦部门对基础研究的资助一直强调服务部门战略目标。针对新兴科技体崛起对美国霸权地位的影响,近年来其联邦层面的战略性基础研究领域侧重于当前或未来能够“卡对手脖子”的半导体、芯片等领域。欧盟基于各国共同利益需求和目标,当前聚焦数字化、生命健康、气候变化等优先领域。日本更加关注跟国际格局巨变背景下国家自身的发展问题,因此在自身优势与短板领域都进行了战略性基础研究的优先领域布局。

(作者:阿儒涵 中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院大学公共政策与管理学院,杨可佳 挪威奥斯陆大学技术创新和文化研究中心,吴丛、李晓轩 中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院大学公共政策与管理学院;《中国科学院院刊》供稿)