支撑美国高水平基础研究的法律治理研究

|

|

中国网/中国发展门户网讯 基础研究是科技创新的动力之源。基础研究的根本使命是探索未知的科学规律,构建科学知识体系,其发展水平决定一个国家科技创新的深度和广度。没有高水平的基础研究的持续支撑,就难以产生原始创新突破,以及形成系统的核心技术体系。高水平基础研究已经成为我国跻身世界科技强国的必要条件,也是建设创新型国家的根本动力和发展源泉。

世界科技强国首先是基础研究强国。我国科技虽然近年来取得长足进步,但是目前距离基础研究强国目标仍有较大差距。“当今世界正经历百年未有之大变局”,在新的发展格局下加强基础研究已经成为提高我国原始性创新能力,实现科技自立自强的重要战略途径。因此,需要持续跟踪国际科技强国的基础研究发展与治理体系,为提升我国基础研究能力营造良好的制度环境,以更好应对国际新竞争新态势。

基础研究是美国高科技经济的命脉。作为世界科技强国,二战后美国的基础研究一直保持强劲的引领势头。截至2021 年,美国一共获得了400 个诺贝尔奖,在世界科技强国中遥遥领先。而美国的众多研究型大学和国家实验室的基础研究水平也始终引领全球,成为美国作为世界科技强国及其国家创新体系的基石。

值得注意的是,美国在二战后建立了明确的法律和政策制度体系来支持基础研究,法治性特征成为美国国家科学事业发展的重要条件,也是其国家科技政策制度体系的核心。本文系统分析美国基础研究的法律治理体系,为我国进一步加强和完善基础研究的法律制度建设提供域外经验借鉴。

美国研究事业的发展历程

1.初始建立阶段(1944—1966 年)

1944 年11 月,美国罗斯福总统致信科学研究与发展办公室(OSRD)主任万尼瓦尔 ·布什(以下简称“布什”),寻求如何在“和平时期”有效支持科学研究。布什在其《科学——没有止境的前沿》(Science: The Endless Frontier)一书中主张:科学在满足美国经济、国家安全和社会需求方面发挥着至关重要的作用。布什认为科学研究投入应当被看作是对美国未来的投资。二战后美国科技政策的主题是通过各种方式支持基础研究,依据国家优先领域发展应用研究,促进大多数领域的开发研究,并对少数具有潜在危险的技术领域进行规制。该阶段的主要特征有3 点。

(1)设计并建立支持基础研究的方式。二战后,美国设立国家科学基金会(NSF)对基础研究进行资助。NSF 资助时不区分研究机构的类型,包括私立和公立大学在内的机构均有权获得联邦基金的资助;NSF 通过科学评议决定是否给予资助。该阶段美国虽然建立了国家科学基金用于支持基础研究,但是规模很小,并没有引起该国决策者的注意。当时美国的基础研究主要由几个部门分别进行资助:1946 年成立的海军研究办公室(ONR)率先为大学涉及与海军任务有关的各种主题的基础研究提供资金,并建立了一项基础研究支持计划;1946 年成立的原子能委员会(AEC)也提供原子能方面的基础研究支持,1975 年被划分为核能管理委员会和能源研究与开发署(ERDA),后更名为能源部(DOE);1958 年依据《国家航空和太空法》(National Aeronautics and Space Act of 1958)创立了美国国家航空航天局(NASA),其以实验室和国家航空咨询委员会的组织为核心;美国国立卫生研究院(NIH)作为一个使命导向机构,为高水平医学业务基础研究提供重要支持。

(2)“使命导向型基础研究”(mission-oriented basic research)是重点。广泛考虑国家安全的需求是该阶段美国科学政策的重点,国防、空间科学等研究是这一时期关注的焦点。美国联邦政府部门的相关研究工作主要集中在联邦实验室等大型机构,且政府本身就是最终产品的购买者或消费者。

(3)没有国家科学政策、技术商业化政策。美国联邦政府内部没有机构负责制定或执行国家科学政策,美国国会也没有常设委员会专门讨论科学政策问题。当时的市场机制可有效刺激创新活动,美国的工业制造实力能确保研究成果快速市场化,美国政府认为技术商业化的最佳政策就是没有任何政策。因此,美国联邦政府支持的基础研究和应用研究的商业化被认为是自发实现的。

2.停滞阶段(1966 年—20 世纪70 年代末)

该阶段由于美国深陷民权运动,以及工业化负面后果的出现,使得科学的信念受到严重的挑战,相应地,基础研究能否有效解决美国面临的问题也受到了质疑和挑战。

(1)政府减少了对基础研究的资助。一方面,政治家和公众要求基础研究投资必须迅速产生回报;另一方面,投入减少致使科学家群体之间的分歧越来越大。1970 年《曼斯菲尔德修正案》第203 条规定,该法案授权拨款的任何资金只能用于与军事功能直接相关的研究。该法案引起广泛关注,此后美国科学委员会呼吁各个联邦使命机构(mission agencies)增加对基础研究的支持。

(2)技术商业化政策获得关注。由于从基础研究到实际应用并没有自动实现,技术商业化政策开始得到关注。1965 年美国国会通过了《国家技术服务法案》(The State Technical Services Act),该法案强调了行业、大学和州政府之间的技术信息交流和咨询。

(3)将科学技术发展置于公共管控的视角。公众怀疑不受审查(uncheck)的科技发展是否合理,认为研究开发活动应当阐明其社会目的。1972 年美国国会通过建立技术评估办公室(OTA),以审查技术的快速发展。OTA 的建立代表了美国联邦政府应对全球技术变革的尝试,科学技术的公共管控视角是美国科学政策在这一时期的典型特征。

(4)加强政府政策协调及一致性而设立科学技术政策办公室。1976 年,美国《国家科学技术政策、组织和优先权法案》获得通过。该法案对当时美国联邦政府在科学、技术和工程领域的工作进行审查,并赋予了科学技术政策办公室(OSTP)广泛的授权。OSTP 的职责是就美国联邦政府的主要政策开展科学技术分析和判断,为总统决策提供建议。自此,OSTP 成为给美国总统提供国家科技政策建议的部门。

3.加速发展阶段(20 世纪80 年代—90 年代中后期)

(1)对基础研究的信念恢复,对基础研究的资助成为国家优先战略。基础科学研究被认为是该时期美国整个科学事业的中心支柱,因此需要恢复高水平的联邦政府支持。该时期,尽管在政治和经济领域面临着严峻的挑战,如1979—1982 年资本主义世界经济危机,美国联邦政府基础研究的投资仍然坚持以年均通胀调整率的速度增长了4.4%。

(2)美国国家实验室再次受到重视。美国联邦政府资助的研究中有很大部分由国家实验室执行,包括 DOE 管辖下的17 家实验室,美国联邦政府对大型科学基础设施进行了大量投资。作为国家战略科技力量,美国国家实验室执行面向国家战略需求的长期科学、技术和实践研究任务,提供大纵深的基础研究和世界一流实验设施。此类实验室的结构设计更多反映出资助机构的意愿——面向重大基础科学或应用技术,其研究队伍主要由一流专业的科学家和工程师组成。

(3)政府开始寻求科技政策共识。美国在20 世纪80 年代面临着异常复杂的形势,包括政府财政赤字、经济衰退和国防开支增加等。同时,随着科学技术的不断进步,多个学科发展资金需求的增大,以及计算和信息科学革命的到来,进一步增加了科技政策决策复杂性,使得在更广泛范围内科技政策共识的达成至关重要,而 OSTP 在此过程中发挥着重要作用。

(4)注重技术创新政策。从20 世纪70 年代开始,美国出现了一批典型的高科技园区,如波士顿附近的128 号公路、斯坦福大学附近的硅谷等。依据1980 年的《史蒂文森-维德勒技术创新法案》(Wydler Technology Innovation Act),美国商务部设立了工业试验技术办公室,其为大学工业技术新中心提供财政资助,美国商务部同时要求国家实验室承担技术转移的责任。1980 年《拜杜法案》(Bayh-Dole Act)就美国联邦机构资助大学和其他非营利组织产生的知识产权进行权利下放,积极鼓励技术转移。1981年通过的《大学和小企业专利法》(The University and Small Business Patent Act)和1982 年通过的《小企业创新发展法》(The Small Business Innovation Development Act)为美国小企业的技术创新扫清了制度障碍。1981 年通过的《经济复苏税法》(The Economic Recovery Tax Act of 1981)第211 条规定了23% 的研发抵扣税,以及向大学捐赠科学设备提供税收抵免。1986 年美国通过《联邦政府技术转移法案》(The TechnologyTransfer Act of 1986)以更好地促进美国国家实验室技术商业化。

4.稳定发展阶段(21 世纪初至今)

(1)基础研究投入结构变化。美国基础研究的经费来源包括:政府(联邦和州)、产业、慈善机构。近年来,美国联邦政府在基础研究方面的投入实际上有所下降。研究与试验发展(R&D)投资中,政府的份额从2/3 减少到1/3,产业(industry)投入份额从1/3 增加到了2/3。由于需要应对金融市场的压力,产业更多投入到开发上,而较少关注研究——贝尔实验室的衰落就是典型的例子。

(2)科技政策治理结构趋于完善。在行政部门,美国白宫建立了国家科学技术委员会(NSTC)。该委员会由总统主持,成员包括各研究机构的负责人(包括 NSF、NIH 和 NIST 等机构),其目的是协调跨部门科技政策。在国会方面,也形成了解决国家科技问题和与总统政策的协调机制。其中,技术评估局(OTA)就复杂科学技术问题向国会成员提供权威性意见;该机构对于美国科技立法决策产生重要影响。此外,国会研究服务局(CRS)设有资源、科学和技术部门,为国会成员和委员会提供政策分析的工作。

(3)构建竞争性的研究生态系统。2007 年《美国竞争法》出台(2010 年重新授权),授权联邦政府在物理、数学和工程基础研究方面的实际投资增加1 倍。通过改革国家的税收、专利、移民政策来重建竞争性研究生态系统等。2009 年《美国复苏与再投资法案》(ARRA)进一步恢复了政府对基础研究的投资承诺。当前,美国研究事业具备以下4 个特征:①研究系统是分散的、多元化的,有各种各样的研究人员、研究机构和资助机构。②研究系统具有竞争性,要求研究人员和组织为资金、人才、职位、出版物和其他奖励而竞争。③研究系统由精英管理,通过同行评议进行质量控制,给予具备竞争力的申请人以资助。④研究事业允许风险存在,直面研究可能失败的前景。这种复杂性和活力是美国研究事业取得成功的基础。

美国基础研究体系——动态高效的复杂系统

1.基础研究资助体系

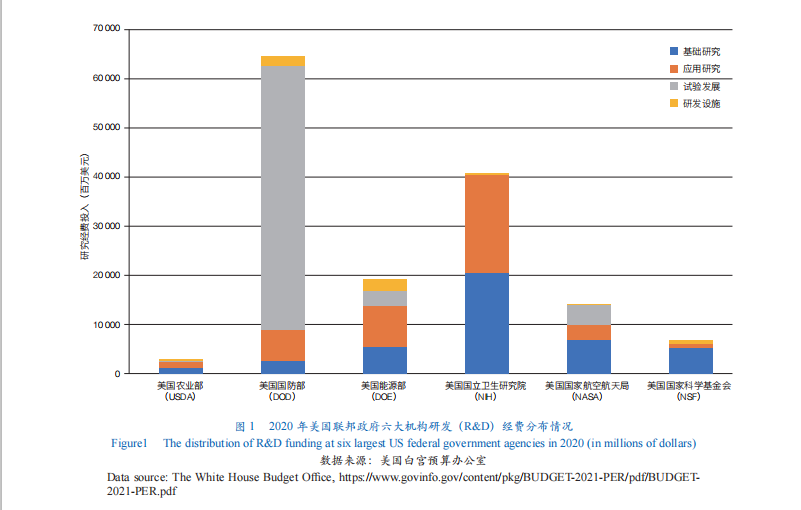

美国有20 多个联邦机构资助科学研究,其中前六大机构包括 DOE、美国国防部(DOD)、NIH、NSF、NASA、美国农业部(USDA)。这六大机构都资助研究事业,包括基础研究和应用研究,只是侧重点有所不同。2020 年主要联邦机构资助研究的经费构成情况见图1。其中,NIH 支持医学、生物学等领域的基础研究,DOE 则是美国物理学研究的最大支持者,NASA 主要资助航空和空间基础研究,NSF 资助除了医学之外的其他基础研究。上述支持基础研究的机构中,除了 NSF,其他机构皆为使命导向型研究机构。

综合相关研究,本文认为,美国联邦政府资助科学发展的基本模式有2 种:以使命导向型研究机构为主体的中央集中管理和资助模式,以科学家自由探索为主的 NSF 资助模式。国家实验室系统/联邦研究中心是使命导向型研究机构的主要载体,使命导向型研究机构资助部分基础研究。NSF 则负责整个基础科学事业的健康发展,并填补针对任务导向型研究的资金缺口。

就基础研究的法律制度而言,美国相应制度包括基础研究资助机构设立、基础研究成果商业化的基本制度(表 1)。

2.基础研究布局

美国基础研究聚焦于国家目标和社会需求,其基础研究分为自由探索型和使命导向型2 类。自由探索型基础研究由知识生产者驱动,以知识的增长为目标,该类研究主要通过 NSF 进行资助。使命导向型基础研究需广泛考虑国家安全、社会发展等需求,研究工作主要集中在大型部门或机构,以政府研究机构及国家实验室为载体;某些情况下,政府本身就是最终产品的购买者或消费者。使命导向型基础研究的实质意味着作为整体的研究系统不会受到不同类别研究之间严格界限的不利影响,最终是由用户需求推动,而不是知识生产者驱动的。就基础研究布局来说,NSF主要面向自由探索基础研究进行资助;美国国家实验室主要承担使命导向基础研究,其资金主要来源于国会拨款;大学则是基础研究的智力来源及保障力量。

(1)NSF——在塑造美国国家研究工作中起着重要核心作用。NSF 最具变革性的成果是推动美国大学与联邦政府之间建立了牢固的研究伙伴关系。通过基础研究资助形式,使得这种研究伙伴关系得以长期存在。此外,NSF 负责整个基础科学事业的健康发展,负责在各个机构实践中覆盖广泛的国家意图,并填补了针对那些使命导向型基础研究的资金缺口,从而确保基础研究的高质量,保持战略性研究投入的增长。

(2)美国国家实验室——与美国国家安全利益紧密相连。二战期间及其后,大部分美国联邦政府部门资助的研发项目是由国家实验室承担,包括直属于联邦机构的实验室,如 DOE 国家实验室、NIH 内部实验室、NASA 中心,以及其他在大学和非联邦机构设立但为政府服务的联邦资助型研发中心。美国国家实验室的研究任务及活动,尤其是受 DOD 和 DOE 资助的研发活动都与美国国家安全利益紧密相连。美国国家实验室的组织模式是问题驱动型的,为复杂性、多学科、长时间跨度的科学挑战而进行研究,往往跨越基础研究和应用研究的界限。

(3)研究型大学——美国基础研究体系的核心支柱之一。在治理理念中,研究型大学应该是一个有机体(organic),而非一个机械体(mechanism)。美国高水平基础研究不仅得益于美国大学里规范化的教育和研究训练,还受益于外来移民、合作伙伴关系、支持性的研究环境,以及研究人员与他人建立的合作网络——国际学术合作成为一种越来越重要的机制。此外,高水平的基础研究还需要多个科学领域的齐头并进发展。真正具有变革性的科技革命通常取决于多个领域的研究突破,一流研究人员需要具备广泛的专业知识才容易产生原创性科学发现。

3.基础研究组织管理模式

(1)从美国基础研究体系的发展历程看,基础研究已经演变成一个高度复杂和动态的系统。①具有分散化、多元化特征。例如,NSF 设立面向各大学、研究机构的自由探索资助项目;DOE 科学办公室也是进行基础研究资助的机构,每年通过拨款就核物理、基础能源科学等领域的自由探索研究进行资助;NIH 也是医学、生物学领域自由探索基础研究的重要资助者。②基础研究的支持兼具有稳定性和竞争性。其中,任务导向型基础研究往往是稳定性的资助;而自由探索基础研究往往是竞争性的,研究人员和组织需要为资助项目开展激烈的竞争。例如,NSF 通过两轮评审才能给予资助,即由初步审查小组(IRG)或科学审查小组(SRG)进行初步评审和由国家咨询委员会进行第二级评审。③宽容的基础研究资助制度。基础研究资助允许失败,积极争取潜在的巨大回报。这种复杂性和活力是美国基础研究取得成功的基础。

(2)基础研究嵌入并适应全球化进程的激烈竞争。由于基础研究的特殊性,美国联邦政府有责任稳定支持基础研究,以确保研究人员得到充分支持并在全球前沿领域开展工作。例如,DOE 提供了大量资金支持涉及与英国、法国、澳大利亚和日本的科学家进行的重大合作项目等。

简言之,强大的基础研究事业需要稳定可靠的公共投资,以维持持续不断的科学成果产出,确保兼顾国家近期和长远利益。这一制度安排可能需要数年,甚至数十年来布局;相关投资必须广泛地分布在所有主要的科学领域,而不仅仅是那些可以预见直接或短期经济利益的领域。

4.基础研究事业有力支撑创新

基础研究,尤其是自由探索基础研究主要是为了获得有关现象的新知识,并不考虑具体的应用或用途。而创新则是商业导向的,基础研究和创新之间存在鸿沟。因此,美国联邦政府在近10多年来出台了一系列政策以解决研究系统和创新系统相分离所造成的科学研究与现实需求脱离的问题。

(1)美国联邦政府注意特别资助研究与开发的结合点。这有助于弥合研究与开发之间的差距,促进有效创新。2008 年《美国竞争法案》中明确了对高风险研究的投入。此外,很多政府计划为概念验证阶段提供资金支持。例如,NSF 设立的 I-Corps 计划、NIH 的 I-Corps 计划都是集中在研究到开发的交接上的资助。

(2)促进《拜杜法案》的进一步完善。美国创新系统中,大学与工业创新之间的联系依赖于许多不同的渠道,其中包括对学生的培训、教师咨询、研究进展的发表及行业资助的研究等,这些通道并行运转且相互依赖。始于1980 年的所谓“拜杜时代”扩大并维持了这种接触。“经济利益而非科学利益是美国《拜杜法案》的关注点。”《拜杜法案》将财政资助形成的研究成果产生的知识产权赋予大学,有效促进了美国大学的技术转移工作。

(3)加强国家实验室技术转移。美国国家实验室是由联邦财政资助的,相关研究成果理应为公众提供更好的服务。尽管国家实验室的目标是服务于独特的国家任务,并不为私营部门的经济利益服务。但是,联邦政府资助的科学研究成果,可以在美国的经济中发挥积极作用。当前,美国国家实验室与行业合作的动力仍然较为薄弱,国家实验室文化与创新创业不太兼容;国家实验室与市场关系相对薄弱,将国家实验室的科学研究成果转化到市场的渠道和途径仍在不断的探索中。

基础研究项目管理中的法律治理制度

基于研究过程的美国基础研究法律监管框架见表 2。

(1)资助形式及目标。美国对不同基础研究类型采取不同的资助协议。“自由探索基础研究”采取“授予”(grant)协议,使命导向的基础研究采用“合同”(contract)形式,二者核心区别在于法律性质及目标完全不同。“授予”协议意味着研究主要是为了公共利益的性质,政府没有获得任何在传统契约意义上可测量的、有形的利益,并且也并不要求项目保证成功。而“合同”主要是政府为了实现直接利益而与研究者签订的合同,受到合同法的规制,并且要求研究有具体结果。此外,尤其需要强调的是,自由探索基础研究和使命导向基础研究的区分与相关的支持机构性质并不等同。例如,NSF 会除了进行“授予”资助外,也会通过签订“合同”从私营部门购买相关的商品和服务。而 NIH 虽然主要开展使命导向基础研究,但是 NIH 每年也都有一部分预算用于资助 NIH 机构之外的其他大学和研究机构开展自由探索基础研究。

(2)资助经费构成依据及审计制度。从制度出发点来看,NSF 对自由探索基础研究进行资助主要基于公共政策目的考虑。自由探索基础研究采用“授予”协议——该协议强制要求受资助人接受资助的条件,申请人需要充分了解并接受构成“授予”协议的条件;经费构成主要由直接经费和间接经费构成,经费必须严格按照法律授权拨款目的进行使用。而使命导向基础研究签订的合同中更多体现的是研究成果导向,充分体现了供需关系和平等交易理念。因此,相应地产生了不同的经费审计模式。①被审计对象的不同,“授予”主要针对联邦政府资助的非政府组织,“合同”针对实施了采购行为的政府部门;②审计的主体不同,“授予”的审计主体为独立注册会计师,“合同”的主体为政府总监察长办公室;③审计性质不同,“授予”为政府部门外的社会审计,“合同”为政府部门内部的政府审计。

(3)资助经费主体责任。“授予”与“合同”最本质的区别在于出资方对协议成果的期望不同,由此导致获得款项的主体需要承担的责任也有所不同。 ①在“合同”中,获得款项的一方必须实现具体结果和成果,通常要求频繁报告,发起人负有高度的责任。如果未能按时完成商定的结果或按预算交付产品,可能会对大学、行政人员或其他相关人员造成刑事和/或民事诉讼和/或财务后果,发起人需要承担一定的责任。②在“授予”中,执行项目或计划的受资助组织并不能保证一定成功,“授予”对于资助款使用确实会有一定的规定,也要求受资助者必须尽心尽力。但一般情况下,项目或计划失败也不会有任何法律后果。如果受资助者者不能实现其预期目标,所需要承担的后果是其可能不会再获得资助款,但他们不会因为失败而受到惩罚。

基础研究具有探索性强、周期长、见效慢的特点,这使得其本身极其依赖特定政策、法律及体系等制度安排的支持。作为世界基础研究强国,美国基础研究的治理过程中坚持法治性的基本特征,其根本目的是保障基础研究各类利益相关者的权利和同时也防止一些机构权力的滥用;在美国,基础研究的利益相关者被置于一张基于法律的关系网中,可以通过调整法律和规则去除妨碍相关创新系统中各组织间无法有效互动的各类障碍。美国基础研究的法律治理中也体现出差异性、相对稳定性和动态调整性。体现为对自由探索性基础研究和使命导向型基础研究进行差异化的法律规制,以保障自由探索基础研究更加尊重科学家的自由探索,更好形成研究型大学与科学共同体的自治机制;而同时给予使命导向型基础研究能更多的合同自由权,以更好实现国家发展战略目标。

面对基础研究各群体所表达利益述求和压力,美国通过立法转型,试图把可能的冲突转化成政治上可行的制度安排。法律治理体系通过努力去除相关的机制障碍,及时优化、调整基础研究与创新系统的关系,努力形成高效率的基础研究的组织管理模式。高水平基础研究的制度安排需要特别重视对研究与开发活动两者交界点的有力资助,从而弥合研究和开发之间的差距以促进持续的前沿创新。正是由于这些治理制度的逐步建立,使得美国基础研究体系能比较有效嵌入并适应经济与社会的全球化进程,进而与全球化的产业和市场结构一起演变和发展。

(作者:李玲娟、张畅然,中国科学院大学 公共政策与管理学院;余江,中国科学院大学 公共政策与管理学院、中国科学院科技战略咨询研究院;《中国科学院院刊》供稿)